物価指数?アメリカのインフレと今後の経済への影響について?米国のインフレ指標と今後の金融政策

インフレを読み解く鍵、物価指数。CPI、PPI、PCEデフレーターなど、米国の主要指標を徹底解説。それぞれの特徴、CPIとの関係性、そして最新の動向をわかりやすく解説します。企業や個人投資家が経済状況を把握し、適切な判断を下すための羅針盤となる情報が満載。 最新のPPIとCPIのデータから、今後のインフレ動向を予測します。

様々な物価指数の種類と分析方法

物価指数分析、前月比と前年比、どっちが重要?

トレンド把握は前年比、足元は前月比

様々な物価指数の種類と分析方法について見ていきましょう。

消費者物価指数とGDPデフレーターの乖離、前月比と前年比の使い分け、企業物価指数やGDPデフレーターの注意点など、詳しく解説します。

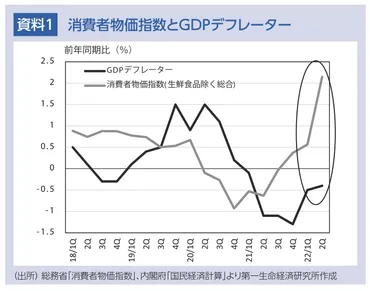

✅ 消費者物価指数は資源高の影響で上昇している一方、GDPデフレーターはマイナス推移しており、両者の物価指標に乖離が見られる。

✅ GDPデフレーターは、国内で生産された付加価値の物価変動を示し、輸入価格の上昇が相殺されない場合、下落する傾向がある。

✅ 現状では、企業の価格転嫁が十分に進んでいないため、国内の自律的な物価上昇は起きておらず、GDPデフレーターのマイナス推移が続いている。

さらに読む ⇒第一生命経済研究所TOPページ出典/画像元: https://www.dlri.co.jp/report/dlri/203301.html消費者物価指数とGDPデフレーター、それぞれ異なる動きを示すなんて、面白いですね。

前月比と前年比の使い分けも、状況に合わせて使い分ける必要がありそうです。

企業の価格転嫁も気になりますね。

物価指数は、さまざまな商品を対象とし、価格を調査する流通段階によって分類されます。

日本においては、CPI、企業物価指数、GDPデフレータなどが存在します。

指数の動向を分析する際には、「前月比」と「前年比」が用いられます。

「前月比」は足元の動きを把握するのに適していますが、一時的な変動の影響を受けやすいという欠点があります。

「前年比」は、過去1年間の変化の累積を表し、趨勢的な動きを捉えやすいですが、足元の変化を捉えにくいという欠点があります。

季節性がある場合は、「前年比」を用いることが推奨されます。

企業物価指数は企業間の取引価格を対象としており、商品の流れの中でどの段階の価格を調査するかが定められていないため、「重複計算」に注意が必要です。

GDPデフレーター は、輸出入価格の影響を受けやすいため、短期的に結果が大きく変動することがあります。

うーん、専門的な話も出てきたけど、いろんな物価指数があるってことは分かったわ。そして、それぞれ見方が違うってことね!

卸売物価指数の役割と利用方法

WPIの速報性が高い理由は?

企業の取引価格に焦点を当てているから。

卸売物価指数の役割と利用方法について見ていきましょう。

2024年6月の企業物価指数の動向、円安の影響、エネルギー価格の変動に注意が必要な点など、詳細に解説します。

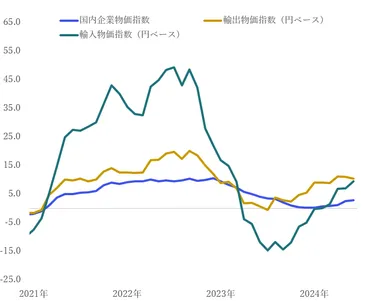

✅ 2024年6月の企業物価指数は前年比2.9%増と市場予想通りだったが、前月比では0.2%減と下落。円安の影響で輸入物価指数は前年比9.5%と大幅上昇。

✅ エネルギー関連補助金の縮小が企業物価を押し上げる一方で、輸出物価は鈍化。輸入物価は円ベースでの上昇が顕著だが、契約通貨ベースでは伸びが鈍化。

✅ 4-6月期の円安が企業物価や消費者物価に波及する可能性があり、特にエネルギー価格の変動には注意が必要。現時点では価格の波及は確認できないものの、長期的な円安は将来的なインフレリスク要因となる可能性を意識すべき。

さらに読む ⇒マネクリ | マネックス証券の投資情報とお金に役立つメディア出典/画像元: https://media.monex.co.jp/articles/-/24841卸売物価指数(WPI)は速報性が高いのが特徴で、国内、輸出、輸入物価指数を使い分けることが重要ですね。

円安の影響、価格波及、長期的なインフレリスクについても、注意が必要ということですね。

卸売物価指数(WPI)は、企業間の取引価格に焦点を当てた物価指数で、速報性の高さが特徴です。

日本銀行が1887年から作成しており、日清戦争後の物価高騰を背景に、主要商品の需給動向を把握するために利用されてきました。

国内卸売物価指数は、生産・出荷・在庫の動きを敏感に反映し、速報性も高いため重視されています。

輸出物価指数と輸入物価指数は、内外の需給動向や為替相場の影響を把握するのに役立ちます。

卸売物価指数を利用する際には、国内卸売物価指数、輸出物価指数、輸入物価指数をそれぞれの目的に応じて使い分ける必要があります。

例えば、製造業の生産活動や収益との関連を見る際には国内卸売物価指数と輸出物価指数を、消費者物価指数への価格波及を考える際には国内卸売物価指数と輸入物価指数を、為替相場変動の影響を見る際には輸入物価、国内卸売物価、消費者物価の動向を合わせて観察します。

ふむ、円安の影響か。なかなか興味深い話だな。長期的なインフレリスクも意識する必要があるってことか。

最近の物価指数の動向と今後の展望

米国のインフレ、加速傾向?今後の金融政策はどうなる?

インフレ加速、FRBは慎重な利下げ姿勢。

最近の物価指数の動向と今後の展望について見ていきましょう。

FRBの金融政策、労働供給の変化、トランプ政権下の経済政策が市場に与える影響について考察します。

CPIやPPIの動向も踏まえて解説します。

公開日:2025/05/23

✅ FRB(米連邦準備制度理事会)の金融政策は、働き盛り世代の労働参加率上昇と移民の大量流入により労働供給が増えたことで、高成長とインフレ率低下が両立する比較的楽な状況だった。

✅ 利下げのペースは市場の予想より遅かったものの、米国経済の好調と株高は継続し、昨年秋の大統領選挙後も、トランプ減税や関税引き上げ、移民抑制といった政策が予想されたものの、米国経済1強は続くと見られていた。

✅ この記事は、米国の今後の金融政策の動向と、トランプ政権下の経済政策が市場に与える影響について考察している。

さらに読む ⇒ 東洋経済オンライン出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/877626米国のPPIとCPIの上昇、コアPCEの試算、トランプ政権下の関税引き上げの影響など、今後の経済への影響が気になりますね。

パウエル議長の慎重な姿勢も、今後の動向を左右しそうですね。

2024年5月の米国のPPIは、前年比2.6%上昇と上昇幅が加速し、前月比では0.1%の上昇でした。

内訳としては、モノ(財)が前月比0.2%上昇、ガソリンが1.6%上昇、食品が0.1%上昇。

サービスは0.1%上昇、航空運賃が1.1%下落しました。

また、5月のCPIは前年比2.4%上昇、前月比0.1%上昇でした。

これらの結果から、エコノミストは5月のコアPCEは前年比2.6%上昇と試算しています。

さらに、2025年6月の米消費者物価指数(CPI)は前年同月比2.7%上昇し、市場予想を上回りました。

コア指数も2.9%増と、インフレ加速の兆候が見られます。

トランプ政権による関税引き上げの影響が懸念されており、パウエルFRB議長はインフレへの影響が6〜8月に現れると予想し、利下げ判断を慎重に行う姿勢を示しています。

労働参加率とか、移民問題とか、経済って色んな要素が絡み合ってて難しいけど、興味深い話だったわ。利下げの判断は慎重になるってこと、覚えておこうね。

本日は物価指数について、様々な視点から解説しました。

今後の経済動向を読み解く上で、大切な情報ばかりですね。

💡 物価指数には様々な種類があり、それぞれ異なる特徴と用途があります。CPI、PPI、PCEデフレーターなど、指標を使い分けましょう。

💡 PPIの上昇や円安の影響など、今後の経済への影響を注視する必要があります。インフレや金融政策、今後の経済を左右する可能性があります。

💡 トランプ政権の政策も、今後の経済に影響を与える可能性があります。今後の経済状況を注意深く見ていく必要があります。