価格転嫁の重要性とは?下請法と中小企業を守るための対策を解説?価格転嫁を阻む要因と企業の対応策

中小企業を守る「下請法」の重要性を徹底解説!大企業による不当な取引から下請けを守るための法律とは?買いたたき、代金遅延など違反事例を具体的に紹介。労務費転嫁の課題と対策、公正取引委員会の最新事例も。価格交渉を成功させるための交渉術や、違反時の対応まで、中小企業経営者必見の情報満載!2024年最新版。

下請法における「買いたたき」とは

下請法が禁ずる「買いたたき」とは?

不当に低い下請代金の決定。

今回は下請法における「買いたたき」について、その定義と具体的な事例を解説します。

「買いたたき」は中小企業にとって大きな問題です。

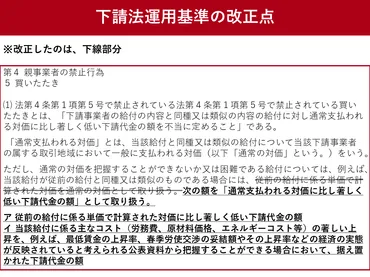

✅ 公正取引委員会は、2024年5月に下請法の運用基準を改正し、買いたたきの解釈を明確化しました。

✅ 改正後の運用基準では、原材料費や労務費などのコスト上昇を把握しながら下請代金を据え置いた場合も、買いたたきに該当するようになりました。

✅ 過去には、ビッグモーターや工機ホールディングスが買いたたきで公取委の勧告を受けています。

さらに読む ⇒ツギノジダイ|中小企業の事業承継や経営課題の解決に役立つメディア出典/画像元: https://smbiz.asahi.com/article/15285204買いたたきの解釈が明確化されたことで、今まで見過ごされていたケースも問題視されるようになるかもしれませんね。

下請法における「買いたたき」は、親事業者が下請事業者に対して、通常支払われる対価に比べて著しく低い下請代金を不当に定める行為を指します。

これは、市価よりも著しく低い金額での支払いを強要することや、十分な協議を行わずに一方的に代金を決定することなどが該当します。

公正取引委員会は、「買いたたき」に該当するかどうかを判断する際に、対価の決定方法、決定内容、市価との乖離、原材料価格の変動などの要素を総合的に考慮します。

うーん、買いたたきなんて、まるで泥棒みたいだわ。ちゃんと対価を払わないと、働く人も困っちゃうわよね。

最新の勧告事例と企業への影響

KADOKAWAの事例に見る、下請法違反のポイントは?

一方的な低い下請代金の設定。

最新の勧告事例を通じて、企業が下請法を遵守することの重要性を学びます。

KADOKAWAの事例を参考にしましょう。

公開日:2024/11/12

✅ KADOKAWAは、生活関連事業を強化するため、2023年1月に新事業「KADOKAWA LifeDesign」を立ち上げ、その中で「住」をテーマにしたウェブメディアを運営。

✅ 2023年4月には、住関連のコンテンツを強化し、26件の記事を公開。2024年4月には「KADOKAWA LifeDesign」で21件の記事を公開し、KADOKAWAは、生活関連事業を強化。

✅ KADOKAWAは、KADOKAWA LifeDesignを通じて、生活分野での情報発信を強化し、コンテンツを拡充していく。

さらに読む ⇒IT出典/画像元: https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2411/12/news165.htmlKADOKAWAの事例は、企業が法令遵守に対する意識を高める良い機会ですね。

下請法違反は大きな問題になり得ます。

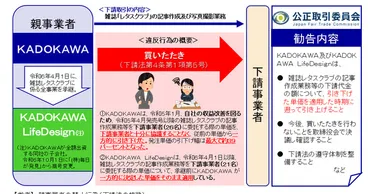

令和6年の最新の勧告事例として、株式会社KADOKAWAによる買いたたきの事例が挙げられます。

KADOKAWAは、書籍の編集等を委託する際、下請事業者に対して、十分な協議を行わず、一方的に低い下請代金を設定していました。

この行為が下請法に違反するとされ、公正取引委員会から勧告を受けました。

買いたたきは、親事業者がその地位を利用して、下請事業者に不当な条件を押し付けることを防ぐために規制されています。

この事例は、企業が下請法を遵守し、下請事業者との公正な取引を行うことの重要性を示しています。

KADOKAWAか…大手もやっぱり甘いところがあるってことだな。コンプライアンスは大事だってこと、よーく分かった!

価格交渉における注意点と対策

価格交渉で重要な下請法、適用される条件は?

資本金と元受企業の関係性が重要。

価格交渉における注意点と、企業が取るべき対策について解説します。

下請法の適用範囲と、交渉の進め方について見ていきましょう。

公開日:2025/06/05

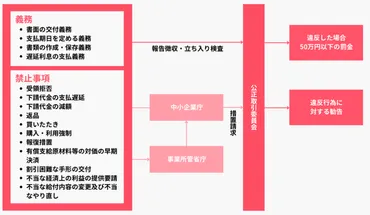

✅ 下請法は、中小企業保護を目的とし、下請取引における親事業者の不当な行為(代金支払遅延など)を規制する法律であり、2025年の改正では、物流領域における「新たな運送の委託」が適用対象に追加されました。

✅ 改正によって、発注書の作成義務化、違反認定の可能性増加、物流事業者へのコンプライアンス徹底などが荷主に求められるようになり、トラック・物流Gメンによる指導・助言も可能になります。

✅ 荷主と物流事業者は、下請法に対応するために、発注内容の見直しや適切な協議、契約内容の確認などを行う必要があり、MOVOのようなサービスを活用することも有効です。

さらに読む ⇒物流の課題を解決するDXパートナー|株式会社Hacobu出典/画像元: https://hacobu.jp/blog/archives/5100価格交渉では、下請法の適用、優越的地位の濫用など、様々なリスクを考慮する必要がありますね。

しっかりとした準備が必要です。

製造委託における価格交渉では、下請法が適用されるかどうかが重要になります。

元受企業との関係が下請法上の製造委託に該当する場合、貴社の資本金と元受企業の資本金の関係性によって下請法の適用が決まります。

下請法が適用されると、元受企業には義務と禁止事項が課され、「買いたたき」が問題となります。

原材料価格高騰による値上げ要請を拒否することも「買いたたき」に該当するおそれがあります。

下請法が適用されない場合でも、元受企業が優越的地位にあると認められれば、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に該当する可能性も考えられます。

適切な価格転嫁は政府の重要課題であり、買いたたきの見直しも検討されています。

貴社は、元受企業に対し、価格転嫁の必要性を示し、粘り強く交渉することが推奨されます。

その際、原材料価格の上昇と製造コストへの影響を具体的に数値で示すことが重要です。

誠実な交渉に応じない場合は、公正取引委員会や中小企業庁への違反行為の申告も検討できます。

この情報は、2024年8月5日時点のものです。

なるほどねー、価格交渉は法律がいっぱい絡んでくるんだ。でも、ちゃんと交渉して、正当な対価を得られるように頑張らないとね!

本日の記事では、価格転嫁の重要性と、中小企業を守るための対策について解説しました。

💡 下請法の基本を理解し、中小企業が不当な取引から保護されるためのルールを学びました

💡 価格転嫁を阻む要因を分析し、企業が直面する課題を明らかにしました。

💡 具体的な対策と、公正な取引を実現するためのポイントについて解説しました。