大雪(気象)のメカニズムと対策! 注意報・警報の見方とは?南岸低気圧、爆弾低気圧、気象庁の情報発信

大雪の仕組みと対策を徹底解説!南岸低気圧や爆弾低気圧による大雪のメカニズム、予報の難しさ、影響を詳細に解説。気象庁による最新の警報・注意報、気象情報の活用方法を紹介し、事前の対策を呼びかけます。気候変動による影響や、線状降水帯予測の改善も。大雪から身を守るための情報が満載です。

大雪に対する気象庁の情報発信

大雪への警戒、どう変わった?気象庁の新情報は?

より詳細な情報と、厳重警戒の呼びかけ。

気象庁が発表する情報、特に大雪に関する情報について解説します。

早期注意情報や大雪警報など、それぞれの意味と、私たちがどのように情報を受け止めるべきかをお伝えします。

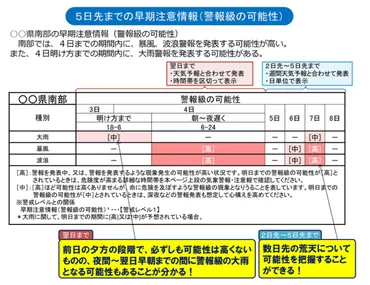

✅ 「警報級の可能性」は、気象庁が発表する早期注意情報で、警報発表の可能性を「高」と「中」の二段階で示している。

✅ 「警報級の可能性」が「高」の場合、命に危険が及ぶ可能性が高く、避難情報や河川の氾濫に警戒する必要がある。

✅ 「警報級の可能性」が「中」の場合、最新の防災気象情報に留意し、数日後の警報発表に備えて避難の準備などを始める心構えが必要となる。

さらに読む ⇒トップページ | 株式会社レスキューナウ出典/画像元: https://www.rescuenow.co.jp/blog/column_20201221気象庁の情報発信、段階的で分かりやすいですね。

早期注意情報、大雪警報、そして気象情報…。

情報をきちんと理解して、適切な行動をとることが大切ですね。

大雪警報が出たら、本当に気をつけないと。

気象庁は大雪による災害や交通障害を軽減するため、段階的に警報・注意報や気象情報を発表し、警戒を呼びかけています。

警報級の大雪が予想される場合は「早期注意情報(警報級の可能性)」、重大な災害のおそれがある場合は「大雪警報」を発表します。

大雪の概ね24時間前から2~3日前には、警報や注意報に先立って、気象情報が発表されます。

また、積雪と降雪量の予報である「今後の雪(降雪短時間予報)」も公開されています。

近年、大雪による鉄道の立ち往生や車両の滞留が多発しているため、気象庁は「大雪に一層の警戒を呼びかける気象情報」を開始しました。

この情報は、大雪警報発表時に加え、より一層の警戒が必要な場合に、災害の危険性を明確に表現し、影響を受ける地域と時間を絞って発表されます。

普段雪の多い地域と雪の少ない地域で発表基準が異なり、前者では過去の重大災害と同程度以上の降雪量や積雪深が予想される場合に「厳重警戒」の文言を付して発表します。

こういう情報って、本当に助かりますよね。特に、小さい子どもがいる家庭では、避難の準備とか、本当に大変ですから。分かりやすく発信してくれるのは、ありがたいことです。

気象庁の取り組みと今後の展望

線状降水帯予測、30分早く知れるってホント?

はい、来年度から実現目指しています。

今年の夏の暑さの予想と、気象庁の今後の取り組みについて解説します。

ラニーニャ現象の影響や、線状降水帯への対策など、最新の情報をお届けします。

公開日:2022/06/26

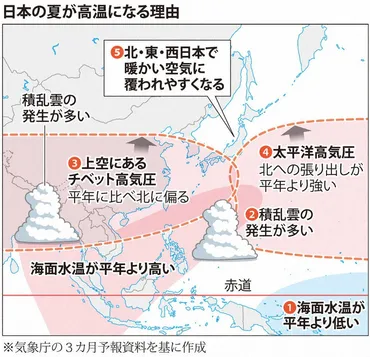

✅ 7月2日頃まで、北日本から西日本で気温が平年より高くなり、猛暑日となる見込み。今年の夏は厳しい暑さが予想されている。

✅ 7~9月の3カ月予報によると、ラニーニャ現象の影響で太平洋高気圧が強まり、北・東・西日本で高温になりやすい状況になる。

✅ ラニーニャ現象が発生した夏は高温になりやすく、過去には8月の平均気温が記録的な高温となった例もある。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20220626/ddm/041/040/110000c今年の夏も暑くなりそうですね…! 線状降水帯の予測精度向上、期待しています。

30分早く情報が分かるようになるって、すごいですね。

講演会での議論も、興味深いです。

気象庁は、線状降水帯による被害を軽減するため、令和4年度補正予算で線状降水帯の予測精度向上、地震火山観測体制強化に予算を計上しました。

次期静止気象衛星に最新技術を導入し、線状降水帯予測精度の向上を図る計画です。

来年度から線状降水帯の発生を30分早く知らせることも目指しています。

また、今冬はラニーニャ現象の影響で冬型の気圧配置が強まり、東日本・西日本の日本海側で降雪量が多くなる見込みであるため、雪に関する情報提供・技術開発を強化しています。

気象庁は、注意報・警報、新たに発表される「顕著な大雪に関する気象情報」「今後の雪」等に留意し、大雪・風雪への対策を促しています。

12月15日には「気候変動への対応~うみべのまちづくり~」と題した気候講演会を開催し、防災と観光の観点から気候変動の影響を踏まえた海辺のまちづくりについて議論しました。

気象庁も、色々頑張ってるね! 企業も、気候変動に対応して、新しいビジネスチャンスを見つけるべきだ。防災と観光の融合とか、面白いんじゃないか?

大雪予報の難しさと今後の課題

大雪予測、なぜ難しい? 気象庁の取り組みは?

様々な気象条件が影響。精度向上へ技術革新。

過去の大雪事例を通して、大雪予報の難しさと、今後の課題について考察します。

2014年の関東甲信地方の大雪を例に、その要因と、予報技術の進歩について解説します。

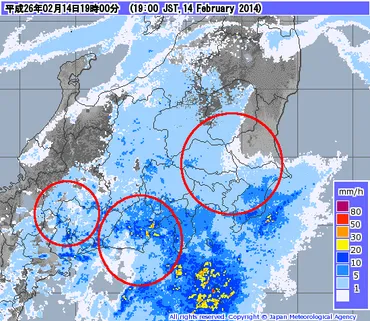

✅ 2014年2月7~8日と14~15日にかけて、本州の南岸を通過した2つの南岸低気圧により、関東甲信地方で記録的な大雪が発生し、交通機関の混乱や人的被害、建物の損壊など広範囲にわたる被害が出た。

✅ 特に2回目の低気圧では、関東東部で大雨を降らせるほどの暖気が流入したため、関東西部や山梨県を中心に記録的な大雪となり、1回目の低気圧よりも多くの地点で最深積雪を更新した。

✅ この大雪は、雪と雨の境界が微妙で、わずかな気温のずれが降雪の判断を難しくする南岸低気圧の特性と、暖気の流入による雪の雨への変化などが複合的に影響して発生した。

さらに読む ⇒ 株式会社ハレックス ー NTTデータグループの総合気象会社出典/画像元: https://www.halex.co.jp/blog/jousuke/20150204-5294.html2014年の大雪、記憶に残っています。

雪と雨の境界って、本当に難しいんですね。

水蒸気の観測とか、スーパーコンピューターの技術向上とか、これからに期待したいです。

大雪となるかどうかは、低気圧の発達度合い、進路、速度、気温の低下、湿った空気の流れ込みなど、様々な気象条件に左右されます。

平成26年2月に発生した関東甲信地方での2度の記録的な大雪事例は、降雪量予測の難しさを示しています。

気象庁は、水蒸気などの観測とスーパーコンピューターによる予測技術の向上、大学・研究機関との連携を強化し、次期気象衛星に新しい機能を追加することで、大雪予報の精度向上を目指しています。

具体的には、水蒸気などの観測とスーパーコンピューターによる予測技術の向上、大学・研究機関との連携も強化しています。

気象予報って、やっぱり難しいんだな。でも、技術はどんどん進歩してるんだから、もっと正確になるのを期待してるよ。頼むぞ、気象庁!

本日は大雪に関する様々な情報をお届けしました。

大雪は、私たちの生活に大きな影響を与える可能性があります。

気象情報を確認し、日々の生活に役立てていただければ幸いです。

💡 大雪のメカニズムと予報の難しさを理解し、気象庁からの情報に注意を払いましょう。

💡 爆弾低気圧など、4月は天候が不安定になりやすいので、事前の対策を心がけましょう。

💡 気象庁の最新情報に常にアンテナを張り、日々の生活に役立てましょう。