長期金利上昇、YCC(イールドカーブ・コントロール)修正と今後の金融市場への影響?長期金利上昇の要因と金融市場の現状

日銀のイールドカーブ・コントロール(YCC)の行方は? 金利上昇の背景にある日銀の政策変更、物価目標、そして市場の反応を徹底解説。長期金利の変動が住宅ローン、金融機関、そして日本経済全体にどう影響するのか? 今後の日銀の金融政策と米国の動向から、変動の激しい金融市場を読み解きます。

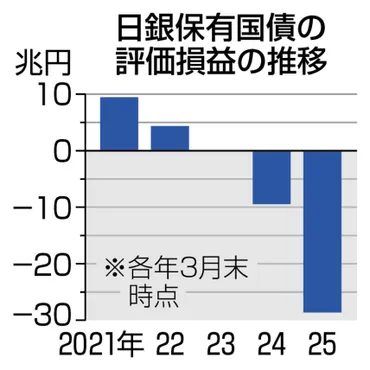

金利上昇が金融システムに与える影響

金利上昇、金融システムにどんな影響?

債券評価損、銀行収益、実体経済への影響。

金利上昇は、金融システムの安定にも影響を与えます。

債券評価損、銀行収益、そして実体経済への影響など、様々な経路を通じて影響が波及します。

✅ 日本銀行の物価に関する記事である。

✅ 記事は会員限定で、ログインまたは登録することで全文が読める。

✅ 会員になると、すべての記事が読み放題、経済ニュースレターの配信、記事の表示パーソナライズなどの特典がある。

さらに読む ⇒中日BIZナビ出典/画像元: https://biz.chunichi.co.jp/news/article/10/107132/443/金利上昇が金融機関の財務状況に与える影響は、非常に重要ですね。

債券評価損、自己資本への影響など、詳細な分析が必要になります。

リスク管理の重要性が増していますね。

金利上昇は、金融システムに複数の経路を通じて影響を与えます。

具体的には、債券評価損、銀行収益への影響、実体経済への影響の3つが挙げられます。

1%の金利上昇(パラレルシフト)の場合、債券評価損は約5兆円に上る可能性がありますが、自己資本への影響は限定的です。

金利上昇のパターン(イールドカーブの変動)によって影響は異なり、短期ゾーンの金利上昇を抑えれば影響を緩和できます。

また、有価証券評価益や税効果によるクッション効果も存在しますが、金利上昇幅が大きくなると薄まります。

2024年5月時点では、金融機関の国債買い意欲の低下や米金利の上昇、日本の財政に対する懸念、日銀の利上げ観測などが、日本の長期・超長期金利を上昇させる要因となっています。

ふむふむ、金利が上がると、金融機関も大変なんですね。でも、私たち一般人には、あまり関係ない話かな?

金融市場の現状と今後の展望

日銀の利上げ、いつまでに政策金利は?

2026年1月までに1.0%。

金融市場は、世界的な金利上昇、日本の財政に対する懸念、そして日銀の利上げ観測を背景に変動しています。

今後の金融政策や市場動向から目が離せません。

公開日:2023/11/01

✅ 日本銀行は金融政策決定会合で、長期金利の上限を1%超えを容認し、7月の上限拡大からわずか3ヶ月で再修正を迫られた。

✅ 植田和男総裁は、今回の修正の一因として米長期金利の上昇が予想以上だったことを説明した。

✅ 日銀は2%の物価上昇率の持続的な達成を目指し、大規模な金融緩和を続けている。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20231101/ddm/003/020/108000c日銀の利上げ観測、米国の金利動向、そして日本の財政状況。

それぞれの要因が複雑に絡み合い、金融市場は大きく揺れ動いていますね。

今後の展開に注目です。

現在の金融市場は、世界的な金利上昇と、日本の財政に対する懸念、そして日銀の利上げ観測を背景に変動しています。

日銀は今後半年に一度のペースで利上げを行い、2026年1月までに政策金利を1.0%に引き上げる見込みです。

米連邦準備理事会(FED)は2025年末までにFF金利を4.0%まで引き下げ、その後は様子見に入ると予想されています。

米国の金融市場では、S&P500やNASDAQの下落、VIXの上昇、米金利の全般的な上昇、予想インフレ率と実質金利の上昇、長短金利差の拡大、USDの軟調推移、コモディティ市場の価格変動といった状況にあります。

6月に予定されている日銀の「長期国債買入れの減額計画の中間評価」が注目されており、減額ペースの減速が予想される一方、現行ペース維持の可能性も意識されています。

市場は常に変化するものですが、今回の変動は特に激しいですね。日銀の政策変更、米国の金利動向、そして日本の財政状況。これらを総合的に分析し、投資戦略を立てなければなりませんね。

今後の変動要因と注目点

金融市場を揺るがす4つの要因とは?

日銀、米金利、財政、利上げ見通し。

今後の金融市場は、日銀の金融政策、米国の利下げ観測、そして日本の財政状況などが複雑に絡み合い、変動要因として作用すると考えられます。

今後の市場動向に注目です。

公開日:2025/03/18

✅ 日本銀行の植田和男総裁は、3月19日の金融政策決定会合で金利据え置きが予想されているが、5月1日の会合での利上げを予想する声も出てきている。

✅ トランプ前大統領による円安批判や、日銀の利上げペースへの不満が報道されたことで、利上げ前倒し観測が強まっている。

✅ 記事は、日銀の利上げペースに関するこれまでの筆者の見解と、最近の利上げ前倒し観測について考察する。

さらに読む ⇒ 東洋経済オンライン出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/865263日銀の金融政策、米国の利下げ観測、日本の財政状況。

これらが今後の市場を大きく左右する要因ですね。

市場参加者のターミナルレートに対する意識も高まっており、今後の動向に注目です。

今後の金融市場の動向は、日銀の金融政策、米国の利下げ観測、日本の財政状況、そして日銀の利上げ観測が複雑に絡み合い、変動要因として作用すると考えられます。

米金利の上昇は、Fedの利下げ観測の後退と、トランプ政権の財政政策に対する不透明感によるタームプレミアムの拡大が背景にあります。

日本の金利は、インフレ長期化、日銀の買入れ減額、拡張的な財政政策などにより米国金利対比で高止まりしている状況です。

日本の財政政策に対する懸念は、夏の参院選に向けて高まる可能性があります。

消費税率の引き下げを巡る議論や、自民党による大型景気対策の可能性が意識されており、政府債務残高のGDP比は低下しているものの、拡張的な財政政策が債券市場に影響を与える可能性があります。

日銀の利上げ観測も復活しており、市場参加者のターミナルレートに対する意識も高まっています。

これらの要素が複雑に作用し、今後の金融市場の変動を左右することになります。

なるほどねぇ。日銀の利上げとか、アメリカの利下げとか、いろいろ難しい話だけど、結局、これからどうなるのかってことだよね? 投資するなら、ちゃんと見とかないとな!

本日の記事では、長期金利上昇と、それを取り巻く金融市場の現状について解説しました。

今後の動向を注視し、適切な情報収集を心がけていきましょう。

💡 日銀のYCC導入と修正の背景、長期金利上昇の要因を理解することが重要です。

💡 金利上昇が住宅ローン金利や金融システムに与える影響を把握し、リスク管理に努める必要があります。

💡 今後の金融市場の変動要因を理解し、情報収集を怠らないことが大切です。