少子化問題、日本の現状と対策を徹底解説!出生率低下の原因は?(少子化、出生率、未婚化?)2024年データで読み解く日本の少子化、出生率、未婚化の現状と対策

日本の出生率低下が深刻化!2024年は過去最低を更新、少子高齢化が加速しています。経済的要因、未婚者の増加、そして夫婦数の減少が出生数減少の大きな原因に。政府の対策は?地域ごとの状況は?未来へのヒントを探る、出生率低下の深層に迫ります。

💡 2024年の出生数は過去最少を更新し、合計特殊出生率も過去最低を記録。少子化は加速しています。

💡 晩婚化・晩産化、未婚化の進行、経済的要因などが複雑に絡み合い、少子化を深刻化させています。

💡 結婚したくてもできない人が増えている現状があり、経済的な基盤の不安定さが影響しています。

本日は、少子化問題について解説していきます。

少子化の現状、原因、そして対策について、詳しく見ていきましょう。

少子化の現状と国際的な視点

日本の出生率、衝撃の過去最低更新!その原因は?

少子高齢化加速、経済・社会変化が要因。

少子化の現状について見ていきましょう。

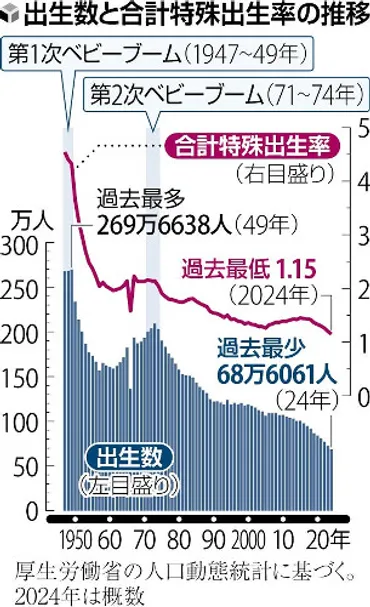

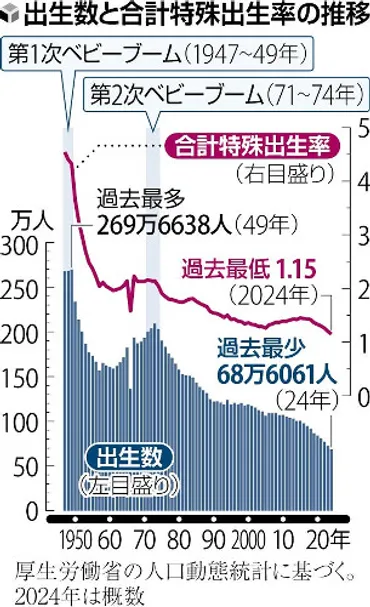

2024年の出生数は過去最少を更新し、合計特殊出生率も過去最低を記録しました。

婚姻件数の増加は見られるものの、新型コロナウイルス感染拡大前の水準には戻っていません。

✅ 2024年の出生数は68万6061人で、過去最少を更新し、合計特殊出生率も1.15と過去最低を記録しました。これは国の想定よりも早いペースでの少子化進行を示しています。

✅ 婚姻件数は増加したものの、新型コロナウイルス感染拡大前の水準には戻らず、離婚件数も増加しました。晩婚化・晩産化も少子化に影響を与えています。

✅ 死亡数は過去最多を更新し、出生数から死亡数を引いた自然減は過去最大となりました。

さらに読む ⇒読売新聞オンライン : ニュース&お得サイト出典/画像元: https://www.yomiuri.co.jp/yomidr/article/20250604-OYT1T50112/?catname=news-kaisetsu_news日本の少子化は、予想よりも早いペースで進行しています。

合計特殊出生率が1.15を下回る見込みであることは、非常に深刻な状況を示しています。

晩婚化、晩産化も影響を与えていると考えられます。

日本の出生率は低下の一途を辿り、少子高齢化を加速させています。

合計特殊出生率が重要な指標であり、日本の2024年の出生数は約72万988人(日本人だけでは約69万人)と過去最低を更新する見込みです。

合計特殊出生率も1.15を下回る見込みで、これは、国立社会保障・人口問題研究所の予測よりも15年ほど早いペースで少子化が進んでいることを示唆しています。

この問題は、高所得国に共通する傾向があり、1960~70年代に大幅に低下した後、1980~90年代に下げ止まり、2000年代に上昇しましたが、2010年代以降再び低下傾向に転じています。

この背景には、経済的な要因と社会的な変化が複雑に絡み合っています。

なるほど、これは由々しき事態ですね。経済成長と出生率の関係、興味深いですね。世界的な傾向も踏まえて、日本の対策を考える必要がありそうです。投資家としても見逃せない問題です。

経済的要因と社会構造の変化

出生率低下、原因は?経済成長と女性活躍の関係は?

一人GDPと機会費用、両立支援と景気後退。

少子化の要因をさらに深掘りしていきます。

GDPの上昇が出生率に与える影響や、女性の就業機会拡大、出産・育児の機会費用の上昇について解説します。

経済的要因と社会構造の変化に着目します。

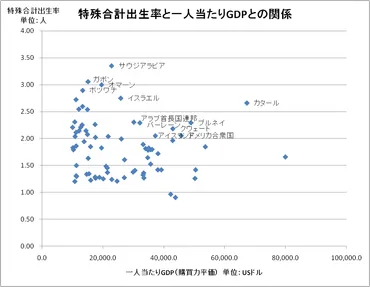

✅ 合計特殊出生率と一人当たりGDPの関係を分析し、両者の間に反比例関係が見られることを示した。特に、GDPが数千ドルまではその傾向が顕著である。

✅ GDPと出生率の関係からはずれた国々を分析し、資源や政治体制、歴史的背景などが影響していることを指摘。産油国はGDPが高いものの、必ずしも国民の生活水準を反映していない場合がある。

✅ 先進国の出生率に着目し、日本を含む東アジアおよび東ヨーロッパの国々が出生率の低い傾向にあることを示した。人口減少が進む中で、成熟した西ヨーロッパの国々から学ぶべき点があるとしている。

さらに読む ⇒統計メモ帳出典/画像元: https://ecitizen.jp/Gdp/fertility-rate-and-gdpGDPと出生率の関係性は興味深いですね。

特に、GDPが数千ドルまでの国の出生率の低下傾向は、経済状況が出生率に大きな影響を与えていることを示唆しています。

先進国だけでなく、途上国の分析も必要ですね。

出生率低下の要因として、一人当たりGDPの上昇と、女性の就業機会拡大、出産・育児の機会費用の上昇による子供の「量」と「質」のトレードオフが考えられます。

一方、2000年代には、家族支援政策の充実、父親の育児参加拡大、家事労働軽減家電の発達、社会的な規範変化などにより、女性の仕事と家庭の両立がしやすくなったことで、出生率が上昇しました。

しかし、近年の低下の原因については、さらなる分析が必要です。

一方、途上国においては、経済成長が出生率に与える影響が異なるとの研究もあります。

短期的な景気後退は若年層の受胎率を低下させる一方、高齢層への影響は限定的であり、長期的な経済成長が高い国ほど受胎率は低下する傾向があることが示唆されています。

ほんと、面白い話だよね!経済的な問題と女性の社会進出、両方が出生率に関わってくるとは。北海道とか地方は、もっと違う傾向があったりするのかもね~

次のページを読む ⇒

日本の少子化は未婚者の増加が原因!低収入・不安定雇用と未婚の関係、結婚減少が鍵。政府の対策は?出生率低下の真相を解明。