東海道新幹線、降雨運転規制見直しへ!安全は確保できる?新幹線の安全を守る、土壌雨量という指標

日本の大動脈、東海道新幹線が豪雨対策を強化!2025年6月より、土壌雨量を用いた新たな運転規制を導入します。土壌への雨の浸透を考慮した緻密な評価で、安全性を向上。地域ごとの個別規制値により、きめ細やかな対応を実現。豪雨実験設備も導入し、さらなる安全運行を目指します。より安全で安定した新幹線の旅へ!

土壌雨量の計算方法と、個別規制値の設定

土壌雨量の計算方法と、新たな運転規制のポイントは?

タンクモデルと個別規制値の設定です。

土壌雨量指数は、過去の雨量と土壌中の水分量を考慮して算出されます。

JR東海は、沿線に設置された雨量計の値に基づいて土壌雨量を算出し、運転規制に用います。

✅ 土壌雨量指数は、降った雨による土砂災害の危険度を示す指標で、過去の雨量と土壌中の水分量を考慮して算出されます。

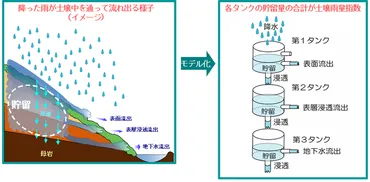

✅ 土壌雨量指数は、降水が土壌中を流れる様子をタンクモデルで模倣し、各タンクの貯留量の合計として計算されます。

✅ 計算には、Ishihara & Kobatake (1979)の直列3段タンクモデルが用いられ、全国一律のパラメータが使用されるため、個々の土地の特性は考慮されていません。

さらに読む ⇒ 気象庁出典/画像元: https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/dojoshisu.html土壌雨量の計算方法について、詳しく解説していただきました。

地表面、土の表層、土の中層をタンクに見立てるんですね。

地域の実情に合わせた規制値にも期待ですね!。

土壌雨量は、降雨が土壌に浸み込むプロセスをモデル化したもので、地表面、土の表層、土の中層をタンクに見立てた「タンクモデル」を用いて計算されます。

各タンクの水分量の合計値が土壌雨量として評価されます。

さらに、今回の新たな運転規制では、従来の全線一律の規制値ではなく、雨量計ごとに異なる個別規制値を設定します。

これは、地形や過去の降雨実績を考慮し、地域の実情に合わせたきめ細やかな対応を可能にするためです。

へー、すごいね!なんか難しそうだけど、安全のためには必要なんだね。うちの庭にも雨量計欲しいな。

運転規制の詳細と、安全性を高める取り組み

JR東海の運転規制、何が変わった?安全輸送の鍵は?

土壌雨量規制の導入と設備強化。

JR東海は、熱海市伊豆山の土石流災害を受け、運転規制基準を見直しました。

土壌雨量の導入により、安全かつ安定した輸送を目指しています。

また、研究施設での実験も行われています。

✅ JR東海は、熱海市伊豆山の土石流災害を受け、東海道新幹線の運転規制基準を見直した。

✅ 気象庁が発表する「土壌雨量指数」の導入を6月1日から開始した。

✅ 記事は会員限定で、詳細は登録後に読める。

さらに読む ⇒静岡新聞DIGITAL Web出典/画像元: https://news.at-s.com/article/1074801安全への取り組みとして、土壌雨量の導入だけでなく、設備の強化や研究施設での実験も行われているんですね。

多角的なアプローチで、安全性を追求している姿勢に感銘を受けました。

新しい運転規制では、時雨量は従来通り60mm以上を維持し、土壌雨量は雨量計ごとに過去の経験降雨などを基に設定された規制値によって運転規制が行われます。

JR東海はこの土壌雨量の導入により、安全かつ安定した輸送を目指しています。

2024年5月に発表された降雨時の線路設備モニタリングの結果を踏まえ、設備の強化や土壌雨量の規制値の見直しも行われる予定です。

また、JR東海の研究施設では、国内未経験の豪雨を想定した実験も行われており、1時間に200mmの大雨を再現できる装置などが設置されています。

素晴らしい!安全への投資は、将来への確実な投資だ。JR東海の技術力と安全への意識は、まさに一流。これは、さらに株価を押し上げる材料になりそうだな!

さらなる安全運行を目指して

東海道新幹線の安全対策、具体的に何が変わった?

土壌雨量導入で、安全運行を強化。

この記事は、東海道新幹線のさらなる安全運行を目指すための取り組みについて解説します。

土壌雨量の導入による安全性の向上や、今後の展望について見ていきましょう。

✅ この記事は、SVG形式で記述された2つのロゴのパスデータを解析するためのものです。

✅ ロゴの形状は、複数のパス要素で構成されており、それぞれが特定の座標と形状を定義しています。

✅ これらのパスデータは、ベクターグラフィックスの表現に使用され、ロゴの描画を可能にします。

さらに読む ⇒中日新聞Web出典/画像元: https://www.chunichi.co.jp/article/1074989今回の基準変更は、安全運行を目指す取り組みの一環とのこと。

土壌雨量の導入で、より正確な影響把握と、運転再開の迅速化が期待できるのは素晴らしいですね。

今回の基準変更は、東海道新幹線の「雨に弱い」という弱点を克服し、さらなる安全運行を目指す取り組みの一環です。

土壌雨量の導入によって、集中豪雨や長時間にわたる降雨の場合でも、より正確に線路への影響を把握し、安全性を確保しつつ、運転再開を早めることが期待できます。

JR東海は、今回の新基準を通して、これからも東海道新幹線の安全運行を追求していきます。

いやー、素晴らしい内容でしたね。安全第一ってのは、どんな場面でも大事だしね!

本日は、東海道新幹線の安全への取り組みについて、詳しく解説していただきました。

土壌雨量の導入による安全性の向上と、今後の発展に期待ですね。

💡 東海道新幹線の降雨運転規制が、2025年6月1日から見直され、土壌雨量が導入されます。

💡 土壌雨量は、気象庁の土壌雨量指数と同様の計算モデルで算出され、よりきめ細やかな運転規制に役立ちます。

💡 JR東海は、安全性向上のため、設備の強化や研究も行っており、今後の更なる安全運行に期待です。