米価高騰の真相と未来への展望:令和の米騒動から読み解く日本の食料安全保障(?マーク)米価高騰の根本原因と政府の対応策

2023年夏を揺るがせた「令和の米騒動」の内幕に迫る!米不足と価格高騰の裏で、小泉農水相の「5kg2000円」政策は効果を発揮したのか?専門家や農家、卸売業者それぞれの視点から、その問題点と課題が浮き彫りに。備蓄米放出、転作補助金、流通構造…複雑に絡み合う要因を解き明かし、持続可能な食料供給体制への道を探る。

小泉農水相の施策と専門家の評価:希望と懸念

備蓄米放出は「在庫処理」?米農家が批判する理由は?

減反政策の失政と、流通構造の問題。

小泉農水相の施策と専門家の評価について見ていきます。

消費者の困惑、そして専門家からの様々な視点をご紹介しましょう。

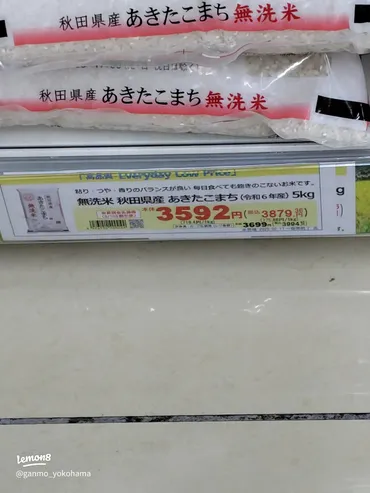

✅ 半年以上価格が高騰しており、消費者は価格に困惑している。

✅ 以前はブランド米にこだわらずに様々な米を選んでいたが、価格高騰で選択肢が狭まっている。

✅ 新潟産コシヒカリのような高級米は高すぎて購入が困難になっている。

さらに読む ⇒Lemon8 - Fresh discoveries every day出典/画像元: https://www.lemon8-app.com/@ganmo_yokohama/7478304478626923013?region=jp価格高騰で消費者が選択肢を狭められている状況は、とても残念ですね。

専門家からは、流通構造の問題点や、卸売業者の利益増加にも着目した分析がされています。

小泉農林水産大臣は、備蓄米の放出や輸入拡大を示唆し、前任者の施策と比較して好意的に受け止められた。

鈴木貴子氏からは、食糧安全保障の観点から「反省」を促す声が上がり、野田佳彦代表からは、価格設定について「バナナのたたき売り」ではないかと批判があった。

専門家からは、備蓄米の質や流通構造の問題点が指摘され、卸売業者の利益増加に着目した分析も行われた。

卸売業者の利益増加は、米価上昇によるもので、価格下落時のリスクや、五次問屋、スーパーのバイイングパワーなどの影響も考慮した、流通全体の構造理解の必要性が訴えられた。

また、松阪市の米農家、高野勝氏は、備蓄米の放出を「在庫処理」と批判し、長年の減反政策による失政の結果であると主張した。

高いお米は買えないわよね。でも、安くても美味しくないのも困るし… 結局、何を選べばいいのか分からなくなっちゃうわ。

現場の声と今後の課題:生産者との対話

備蓄米問題、小泉農相は何を目指す?

生産者・消費者納得の価格!

現場の声に耳を傾け、今後の課題を探ります。

生産者との対話を通して、どのような問題が浮き彫りになるのでしょうか。

公開日:2025/07/11

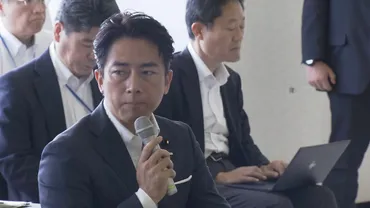

✅ 小泉農林水産大臣が三重県のコメ生産者と意見交換を行い、令和7年産以降の新米価格について生産者と消費者が納得できる価格を目指す考えを示しました。

✅ JA鈴鹿を訪問した小泉大臣は、備蓄米の放出やコメ増産に向けた政策について説明し、約1時間にわたり意見交換を行いました。

✅ 生産者からは、コメの作況指数の見直しや、備蓄米の放出による価格への影響について質問がありました。

さらに読む ⇒dメニューニュース|NTTドコモ(docomo)のポータルサイト出典/画像元: https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/hicbc/nation/hicbc-2040977生産者との意見交換は重要ですね。

現場の声を政策に反映させることで、より良い解決策が見えてくることを期待したいです。

小泉農林水産相は、参院選後初の地方訪問として三重県鈴鹿市のJA鈴鹿本店を訪れ、米農家ら生産者との意見交換会を実施した。

目的は、政府備蓄米の流通をめぐる問題に対する現場の意見を吸い上げ、今後の政策に反映させるため。

会合では「生産者と消費者双方が納得いく価格」を目指すことを示し、農家からの率直な意見を受け止め、今後の政策への反映を約束した。

しかし、米農家からは、農協と商社の買い入れ価格の差や、良質な米の海外流出といった問題が指摘され、備蓄米の販売価格についても疑問の声が上がっている。

ほほう、生産者と消費者の双方が納得できる価格か。ミリオネアとしては、儲かるスキームを常に探求しているので、その辺にも注目してみよう。

米価の未来:誤解を解き、持続可能な食料供給へ

新米は安くなる?米の適正価格はどう決まる?

生産者と消費者の双方にとってのバランス。

米価の未来について展望します。

「新米が出れば安くなる」という誤解を解き、持続可能な食料供給体制を構築するための道を探ります。

✅ 小泉農林水産相は、就任後初の国会論戦で、コメ価格高騰対策として「5kg2000円を目指す」と発信し、備蓄米放出の見直しを表明。

✅ 自民党議員からは、生産基盤の弱体化を懸念し、発信方法への「反省」を促す声や、中長期的な食糧安全保障への信念を求める声が上がった。

✅ 立憲民主党議員からは、価格目標設定に対する疑問や、生産者への配慮を求める意見が出され、小泉農水相は現在の物価高騰を踏まえつつ、消費者と生産者の両方に配慮した政策の必要性を示唆した。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/407753今後の課題は、生産者の不安を解消し、持続可能な食料供給体制を構築すること。

政府には、多角的なアプローチで問題解決に取り組んでほしいですね。

「新米が出れば安くなる」という誤解や、「中間業者の買い占め」といった誤った認識が流布されている。

小泉大臣は、2000円が生産者にとって適正価格でないことを示唆し、生産者と消費者の双方にとっての適正価格のバランスを考慮する必要性を示した。

今後の課題は、生産者の不安を解消し、持続可能な食料供給体制を構築することにある。

政府は、備蓄米の放出による価格安定化を図る一方で、米屋や卸との連携による最適解の模索など、多角的なアプローチが求められている。

あのー、結局、何が言いたいのかというと、みんながちゃんとごはん食べられるように、政府はしっかりと対策してくれってことだべさ!

本日の記事では、米価高騰の問題点、政府の対応、専門家の意見、そして今後の課題について解説しました。

食料安全保障は、私たちの生活に深く関わる問題ですね。

💡 米価高騰の根本原因は、生産量の減少と需要の増加にある。

💡 政府は米価抑制策を打ち出しているが、抜本的な解決には至っていない。

💡 持続可能な食料供給体制を構築するためには、生産者と消費者の双方に配慮した政策が必要である。