淀川水害の脅威と対策:過去の教訓から学ぶ防災意識とは?淀川水害の歴史と最新の防災対策

西日本を襲う水害の脅威!淀川流域を中心に、温暖化による豪雨リスクが深刻化。都市部の浸水被害、地下街の危険性、そして避難の重要性。2018年の西日本豪雨の教訓を胸に、ハザードマップ確認、防災グッズ準備、避難ルートの確認を!ゲリラ豪雨、落雷に備え、日頃からの防災意識と早めの対策で、命を守ろう。

💡 淀川は過去に3度の大きな氾濫を経験。近年も浸水被害が発生しており、地球温暖化によるゲリラ豪雨の増加が課題。

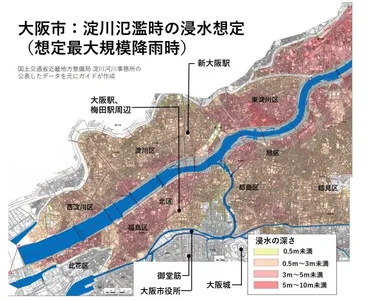

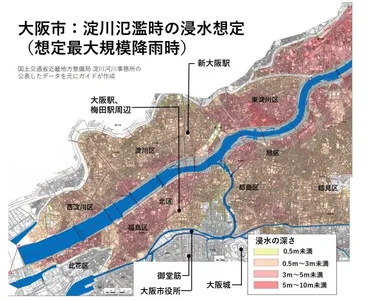

💡 国土交通省の浸水想定図によると、大阪市北区など都市部で5~10mの浸水が予測。地下街などの脆弱性も指摘。

💡 防災意識の向上と早めの対策が重要。ハザードマップ確認、防災グッズの準備、避難ルートの把握などが不可欠。

それでは、まず淀川水害の歴史と、現代の脅威について詳しく見ていきましょう。

淀川水害の歴史と現代の脅威

淀川氾濫で最大何メートルの浸水が予想される?

都市部で5〜10mの浸水。

この章では、淀川水害の歴史と、現代における水害のリスクについて解説します。

✅ 淀川は過去に3度の大きな氾濫を経験しており、近年も浸水被害が発生している。地球温暖化によるゲリラ豪雨の増加を受け、水害対策の重要性が増している。

✅ 国土交通省が公開している浸水想定図によると、淀川流域では大規模な浸水が予測されており、大阪市北区や福島区などでは5~10メートルの浸水が想定されている。

✅ 淀川の氾濫は、過去の教訓から河川改修などの治水対策を促し、近年もダムや水門の整備が進められてきた。しかし、地下街や地下鉄駅など、浸水リスクの高い場所も存在することに注意が必要である。

さらに読む ⇒All About(オールアバウト)出典/画像元: https://allabout.co.jp/gm/gc/477637/過去の水害から得られた教訓を活かし、河川改修やダム整備などが行われてきました。

しかし、地下街や地下鉄など、浸水リスクの高い場所があることを忘れてはいけません。

西日本最大の流域人口を抱える淀川は、過去に明治、大正、昭和と3度の大水害を引き起こしており、近年は地球温暖化の影響により氾濫の危険性が高まっています。

国土交通省の『洪水浸水想定区域図』に基づくと、1000年に一度の豪雨(24時間で360mm)の場合、大阪市北区、福島区、東淀川区など都市部では5mから10mの浸水が予想されます。

特に、地下街や地下鉄駅周辺は危険性が高く、摂津市や西淀川区の一部では、水深50cm以上の浸水が約2週間続く可能性も示唆されています。

なるほど。都市部のインフラは、水害に対して脆弱な部分があるということですね。対策が急務です。

水害リスクと都市部の脆弱性

都市水害、あなたの街は大丈夫? 避難の目安は?

水深50cmが安全避難の目安です。

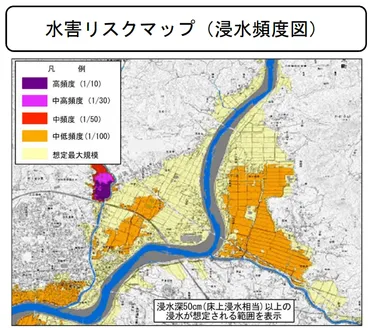

水害リスクマップの活用は、防災対策において非常に有効です。

土地利用や都市計画、流域治水を推進するためにも、この情報が役立つでしょう。

✅ 国土交通省は、想定最大規模の降雨を対象とした「洪水浸水想定区域図」に、水害リスクマップ(浸水頻度図)を追加し、ポータルサイトを開設した。

✅ 水害リスクマップは、さまざまな規模の洪水の浸水想定図を重ね合わせたもので、発生頻度ごとの浸水範囲や浸水深を把握でき、防災まちづくりや企業の立地選択に役立つ。

✅ 住民の避難を目的とした従来の「洪水浸水想定区域図」と合わせて、土地利用や都市計画、流域治水の推進に活用できる。

さらに読む ⇒Good Living友の会出典/画像元: https://ssl.gltomonokai.com/information/na_policy/subsidy/s-housing/2023_0001.html「住みやすい」地域が、実は水害危険区域であるという現状は、私たちにも他人事ではありません。

浸水深や流速の変化が、危険度を大きく左右することも覚えておくべきです。

都市部における水害リスクの高まりは、全国的な傾向です。

「住みやすい」地域が水害危険区域であるというギャップが増加しており、市街地に住む約790万人が洪水浸水想定区域に暮らしているという調査結果があります。

水深2倍で水の力は4倍、流速2倍で流体力も4倍になるように、水深や流速の変化は危険性の増大に直結します。

専門家は水深50cmを安全避難の目安としており、河川氾濫時は水の流れが速くなるほど避難が困難になるため注意が必要です。

アンケート調査では、浸水被害の報告エリアと浸水想定区域がほぼ一致しており、水位が腰以上の高さだったという報告も多く見られました。

ほんま、水深50cmが安全避難の目安ってのは肝に銘じとかんとね。水害は、いつどこで起こるか分からんから、日頃からの備えが大事やね。

次のページを読む ⇒

西日本豪雨から学ぶ防災対策!ゲリラ豪雨、台風、土砂災害に備え、ハザードマップ確認、防災グッズ準備、避難ルートの把握を。専門家への相談も推奨。