円安・円高の経済学:日本経済への影響と、未来への展望?円安・円高の基礎知識から、企業・家計への影響、そして未来予測まで

歴史的な円安が日本経済を揺るがす!輸出企業のチャンスと輸入企業の苦悩、そして私たち消費生活への影響とは?円高・円安のメカニズムから、企業が講じるべき対策、政府の輸出支援策まで徹底解説。プラザ合意や食品輸出の最新事例も交え、将来の資産運用やビジネス戦略のヒントが満載。円安時代を生き抜くための羅針盤となる情報がここに。

💡 円安は輸出企業の収益を増加させる一方、輸入コストを押し上げ、物価上昇を招く。

💡 円高は輸入品の価格を下げ、海外旅行の費用を抑えるが、輸出企業の業績を悪化させる可能性も。

💡 企業は為替リスクヘッジを行い、個人は資産運用を通じてインフレ対策を講じる必要がある。

では、まず円安・円高が日本経済にどのような影響を与えているのか、その全体像を掴んでいきましょう。

円高・円安:日本経済の羅針盤

円安は私たちにどんな影響を与える?メリットとデメリットは?

輸出増・インフレ、物価上昇!海外旅行は割高に。

今回のテーマは、日本経済を揺るがす「円安・円高」です。

物価上昇、輸出入への影響、そして私たちの日々の生活との関わりについて、詳しく見ていきます。

公開日:2023/08/01

✅ 日本の物価上昇は、2023年5月には消費者物価上昇率が米国並みの3.2%となり、デフレからインフレへの転換が明確になった。

✅ 物価上昇の要因として、原油価格の国際的な低下と、政府の電力・ガス価格激変緩和対策による補助金が挙げられるが、補助金は10月には終了するため、今後は価格上昇圧力となる。

✅ 日銀は2%の物価上昇を目標としているものの、既に2%を超えた状態が続いており、円安の進行も相まって、今後、適度なインフレを超えた状態が恒常化する可能性が懸念されている。

さらに読む ⇒一般社団法人 日本原子力産業協会出典/画像元: https://www.jaif.or.jp/journal/study/shiseitsuten/18857.html円安・円高は、私たちの生活に直結する問題ですね。

インフレが進むと、家計は厳しくなりますし、企業のコストも増大します。

今後の動向を注視していく必要がありそうです。

2024年、歴史的な円安が日本経済に大きな影響を与えています。

円高・円安は、私たちの生活、そして特に貿易に深く関わっており、その影響は多岐にわたります。

円高とは、円の価値が上昇することであり、輸入品の価格低下や海外旅行費用の削減といったメリットがある一方、輸出企業の業績悪化やインバウンド観光客の減少といったデメリットも存在します。

一方、円安は円の価値が下落することで、輸出企業の価格競争力向上やインバウンド観光客の増加といったメリットがある反面、輸入価格の上昇による物価上昇、つまりインフレを引き起こすというデメリットがあります。

この為替レートの変動は、金利、物価、貿易収支など、さまざまな要因によって引き起こされます。

なるほど、円安とインフレの関係、理解できました。確かに、円安が進むと輸入コストが増えて、企業の利益を圧迫する。これは経営者として、非常に気になる問題ですね。しっかり対策を練らなければ。

輸出企業の躍進と、円安の機会

円安で輸出企業はどう儲かる?成功の秘訣は?

価格競争力UP!市場調査と為替ヘッジが重要。

輸出企業にとっての円安のメリット、そして円安を最大限に活かすための戦略を見ていきましょう。

中小企業から大手まで、具体的な事例を交えて解説します。

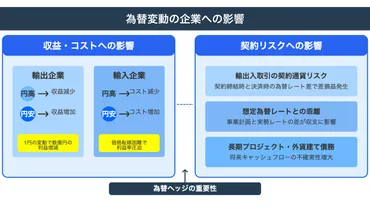

✅ 為替リスクはグローバル企業にとって大きなリスクであり、本記事では中小企業から大手企業までの財務責任者・経営者向けに、円安・円高に負けない為替ヘッジ戦略を解説することを目的としています。

✅ 記事では、最近の世界情勢が為替相場に与える影響、為替変動が企業経営に与える影響(収益・コスト、契約リスク)、地政学的リスクとの関係などを分析し、具体的なヘッジ戦略とそのメリット・デメリット、導入ステップを解説します。

✅ 記事は、為替リスク管理を支援するクラウドサービスの活用にも触れ、安定した経営基盤を築くための為替リスク対策の重要性を強調しています。

さらに読む ⇒トレーダム出典/画像元: https://www.tradom.jp/archives/fx_academy/whitepaper4-riskmanagement-for-importing-and-exporting-companies為替リスクヘッジは、輸出企業にとって死活問題ですよね。

クラウドサービスを活用した対策は、中小企業でも導入しやすそうですね。

しっかりとした情報収集と分析が重要だと感じました。

為替レートの変動は、輸出入企業にとって経営上の重要な課題です。

輸出企業は、円安によって製品の価格競争力が高まり、海外での収益を増加させるチャンスを得ます。

具体的には、販売価格を維持しながら利益を増やしたり、価格競争力を高めたりすることが可能になります。

2023年には、日本の食品輸出額が過去最高を記録し、円安がその一因となりました。

しかし、円安は輸入コストを増大させるため、原材料価格の高騰や、海外での価格競争の激化といったリスクも伴います。

輸出を成功させるためには、為替リスクヘッジ、海外市場の調査と戦略策定、品質管理の徹底など、多角的な対策が不可欠です。

輸出企業は、綿密な市場調査、ターゲット顧客の明確化、柔軟な価格戦略、為替変動リスクへの備えを通じて、円安のメリットを最大限に活かす必要があります。

加えて、輸出支援プラットフォームや、政府による輸出支援策などの活用も重要です。

円安は輸出には追い風だけど、輸入コスト増のリスクもあるってこと、肝に銘じとかないとな。あと、海外市場の調査とか、ターゲット顧客の明確化とか、細かくやることが大事よね。北海道の食べ物をもっと世界に売り込みたいから、勉強になるわ!

次のページを読む ⇒

円安リスクに備えろ!輸入企業、消費者、そして日本経済への影響を徹底解説。為替変動への対策、輸出戦略、歴史的背景まで、生き残るためのヒントが満載。