鹿児島茶、ついに日本一!静岡県との茶生産量逆転劇とは?鹿児島茶の躍進と静岡茶の苦悩、そして未来への展望

衝撃!鹿児島県が静岡県を抜き、荒茶生産量で日本一に!温暖な気候と大規模栽培で躍進する鹿児島、品質重視で巻き返しを図る静岡。抹茶ブーム、海外需要への対応、そして価格競争…茶業界の勢力図が激変!未来をかけた両県の戦略と、茶葉の品質向上への取り組みに注目せよ!

💡 鹿児島県が荒茶生産量で静岡県を抜き、初の日本一に輝きました。

💡 鹿児島県の躍進の背景には、抹茶需要と輸出拡大があります。

💡 静岡県は、輸出強化とブランド力向上を目指し、巻き返しを図ります。

本日は、日本の茶業界に大きな変化をもたらした出来事について、詳しく見ていきましょう。

まずは、その概要から。

歴史的転換:鹿児島県、荒茶生産量で初の日本一

静岡県を抜いたのはどこ?お茶の生産量日本一は?

鹿児島県!荒茶生産量で静岡県を上回った。

この歴史的転換は、日本の茶業界に大きな影響を与えました。

静岡県の苦境と、鹿児島県の躍進。

その要因を探ります。

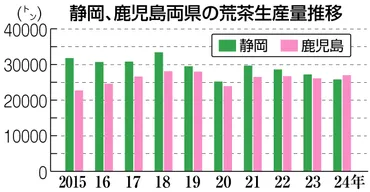

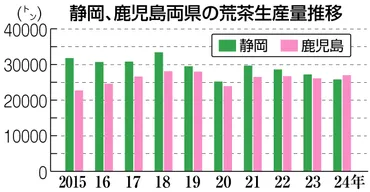

✅ 2024年の茶生産統計で、静岡県の荒茶生産量が鹿児島県に抜かれ、統計開始以来初めて2位となった。

✅ 生産量は前年比5.1%減の2万5800トンと、一番茶の価格低迷を受けて二番茶以降の生産を見送る動きが影響し、過去2番目に少ない水準となった。

✅ 記事は静岡新聞の会員限定であり、詳細の理由は省略されている。

さらに読む ⇒静岡新聞DIGITAL Web出典/画像元: https://news.at-s.com/article/1657651静岡県の長い歴史に幕が下り、鹿児島県が新たなリーダーとなりました。

今後の動向が注目されます。

2024年、日本の茶業界に大きな変化が訪れました。

鹿児島県が荒茶生産量で静岡県を上回り、初めて日本一の座を獲得したのです。

長年「日本一の茶どころ」として知られてきた静岡県にとって、この結果は大きな衝撃となりました。

農林水産省の調査によると、鹿児島県の荒茶生産量は2万7000トン(前年比3%増)に達し、静岡県の2万5800トン(同5%減)を上回りました。

素晴らしい!鹿児島県の皆さん、おめでとうございます!やはり、経営戦略と努力の賜物でしょう。ミリオネアの俺としても、その成功の秘訣を学びたい!

鹿児島県躍進の要因と静岡県の苦境

躍進の鹿児島県、その秘密は?

温暖な気候と機械化栽培、そして抹茶需要!

鹿児島県の躍進には、抹茶と輸出戦略が大きく貢献しています。

具体的な要因を深掘りしましょう。

✅ 鹿児島県が抹茶の原料となるてん茶の生産量で全国トップを独走し、和食ブームや健康志向を背景に海外需要が増加している。

✅ 既存の品種転換や加工場の新増設が進み、輸出を見据えた有機栽培の拡大も進んでいるが、県内での抹茶加工・販売体制の構築が課題となっている。

✅ 原料供給基地からの脱却を目指し、鹿児島の強みである品種の多様性や有機栽培を活かしたブランド化を図ることが重要である。

さらに読む ⇒鹿児島のニュース - 南日本新聞 | 373news.com出典/画像元: https://373news.com/news/local/detail/199650/確かに、鹿児島県の戦略は、時代のニーズに合致していますね。

抹茶の世界的ブームも追い風になっているようです。

鹿児島県の躍進の背景には、いくつかの要因が考えられます。

まず、鹿児島県は温暖な気候と平坦地での大規模機械化栽培の進展により、生産量を増やしてきました。

また、近年増加している抹茶ブームと海外需要への対応も、生産量増加を後押ししています。

特に、抹茶原料である「てん茶」の生産が活発化し、池田製茶のような企業が、抹茶工場の新設や輸出に力を入れています。

一方、静岡県は、山間地や台地に茶畑が集中しており、機械化が難しい状況にあります。

さらに、2024年は一番茶の価格低迷に見舞われ、品質低下により二番茶以降の生産を見送る農家も多く、これが生産量減少につながりました。

へぇ〜、鹿児島はそんなに頑張ってたんだ。静岡も、昔はもっと活気があったんだけどねぇ。状況の変化って、ほんと面白いよね。

次のページを読む ⇒

鹿児島茶、躍進!65年守った静岡を抜く。輸出拡大・ブランド力強化で、茶業界を牽引。静岡も巻き返しへ。今後の動向に注目。