米価格高騰の真相!原因と対策は?食卓への影響を探る?2024年米価格高騰:原因と今後の見通し

米価格が急騰!家計を圧迫する要因は?コロナ禍からの需要回復、天候不順による不作、政府備蓄米の放出遅れが複合的に影響。小売価格は2倍に上昇し、在庫は減少。食生活への影響は必至。今後の価格見通しは、世界の天候、政府の対策、需要動向が鍵。農家の高齢化、流通の問題も絡み合い、今後の動向から目が離せない!

2024年米価格高騰の具体的な要因

米価格高騰の理由は?不作、需要増、そして…?

不作、需要増、政府備蓄放出、小売価格上昇。

2024年の米価格高騰は、様々な要因が複合的に作用した結果であることが分かります。

公開日:2024/08/30

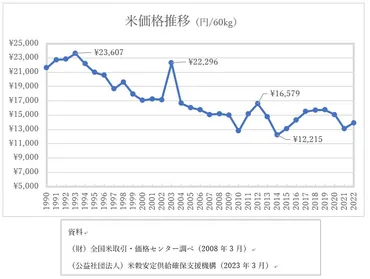

✅ 2024年、異常気象や米農家の高齢化による生産量減少、および小麦価格高騰による米需要の増加により、米の供給が不足し、価格が高騰している。

✅ 米の価格は需要と供給で決まり、過去にも不作の年には価格が高騰した。2024年は、米卸業者や米販売店から在庫確認の問い合わせが来るなど、異例の事態が発生している。

✅ 今後の米価は不安定な状況が続くと予想され、消費者は米の価格上昇に注意し、食生活の見直しも検討する必要がある。米農家の高齢化と後継者不足が深刻化している。

さらに読む ⇒農家直送のお米の通販なら出典/画像元: https://tanboya-ichikawa.com/contents_post/komesoudou/2023年の不作、小麦価格の高騰、そして外国人人口の増加も影響しているんですね。

店頭での品不足も深刻です。

2024年の米価格高騰は、2023年の不作、需要回復、政府備蓄米の放出、そして小売価格の上昇が複雑に絡み合って発生しました。

2022年の小麦価格高騰、外食需要の増加、2023年の不作が複合的に作用し、需要が供給を上回ったことが要因です。

2023年の猛暑による品質低下や、外国人人口の増加も需要を押し上げました。

小売段階での販売量の増加と価格上昇が顕著であり、お盆前の買い溜め需要が価格を押し上げ、店頭での品不足も価格高騰を助長しました。

ほんとだよねー、最近お米が高いなーって思ってたんだ。お盆前に買いだめした人が多かったのかな?

価格変動への対応と今後の見通し

米価格高騰の理由は?政府の対策は?

需要回復と流通問題が原因。対策は検討中。

政府の対応と、今後の価格見通しについて見ていきましょう。

公開日:2025/04/25

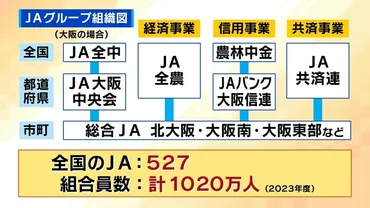

✅ 高騰するコメ価格に対応するため、農林水産省は備蓄米の放出入札を開始。JAグループが落札の多くを占め、今後の価格に影響を与える可能性。

✅ JA(農業協同組合)は、農業技術指導、共同購入・販売、金融機関としての側面を持つ大規模組織。戦後の農地解放と食料統制を目的に設立され、自民党との結びつきも強い。

✅ 農業従事者の減少にも関わらず、JAは准組合員の増加により組織力を維持。金融事業など多角的な事業展開を行い、国内銀行並みの規模を持つ。

さらに読む ⇒dメニューニュース|NTTドコモ(docomo)のポータルサイト出典/画像元: https://topics.smt.docomo.ne.jp/article/mbs_news_feature/nation/mbs_news_feature-4tv106204備蓄米の放出、JAの動向、流通の問題など、様々な要因が今後の価格に影響を与えそうですね。

政府は備蓄米の買戻し条件付売渡しを実施し価格安定化を図っていますが、需要回復により価格は高止まりしています。

調査によると、生産者、卸売業者、小売業者など各段階で在庫が増加している一方、集荷業者の在庫は減少傾向にあり、流通の変化も価格に影響を与えています。

政府の対策と消費者の行動が今後の価格見通しを左右するでしょう。

農家の高齢化と後継者不足による生産者減少も、長期的な価格変動の要因として注目されています。

米は価格変動に対する需要の弾力性が低いため、需給のわずかな変化が価格に大きな影響を与えます。

JAの価格高騰や備蓄米放出の遅れ、流通の問題なども価格上昇を助長しています。

ふむ、JAが絡んでくるとなると、政府との関係も重要になってくるな。価格安定のためには、色々な対策が必要だ。

価格安定化への道筋と食料安全保障

米不足の根本解決策は?

増産、適正価格、食料安全保障の強化。

最後に、価格安定化への道筋と、食料安全保障について解説します。

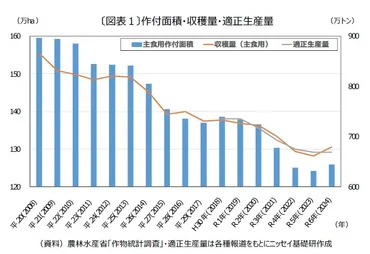

✅ 米の価格高騰は、減反政策、気候変動、高齢化による労働力不足といった供給力の低下と、食生活の変化、人口減少、インバウンド需要の増加といった需要の変化が複合的に影響した結果である。

✅ 供給面では、減反政策の実質的な継続、異常気象による収穫量減少、農業従事者の高齢化と労働力不足、インフレによるコスト増が課題となっている。

✅ 需要面では、米の消費量減少と、家庭内調理の増加やインバウンド需要の回復による一時的な需要増加が同時に発生し、在庫量の減少と価格上昇を招いている。

さらに読む ⇒ シンクタンクならニッセイ基礎研究所 出典/画像元: https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=81723?site=nliうーん、米価がいつ下がるか予測が難しい状況なんですね。

今後の動向をしっかり見ていく必要がありそうです。

現状は供給不足のため価格が高止まりしており、農家、消費者双方にとって厳しい状況が続いています。

根本的な解決には、増産と適正価格の確保、食料安全保障の強化が必要となります。

今後の価格見通しは、世界的な天候不順、政府による備蓄米の放出、需要の動向など、様々な要因が複雑に絡み合っており、米価がいつ下がるかは予測が難しい状況です。

食生活への影響を考慮しつつ、今後の動向を注視していく必要があります。

需要と供給のバランスが価格決定の基本原則であり、供給曲線が左にシフトすることで、均衡価格が上昇し、均衡する数量も減少しています。

ほんと、色んな要因が絡み合ってて、将来の見通しが難しいよね。でも、食料の安定供給は大事だから、しっかり見ていかなきゃね。

米価格の高騰は、私たちの日々の食生活に大きな影響を与えます。

今後の動向を注視し、適切な対応をとることが重要ですね。

💡 米価格高騰の背景には、需要と供給のバランス、異常気象、そして政府の政策が複雑に絡み合っています。

💡 今後の価格見通しは、世界的な天候不順や需要の変動によって左右される可能性があります。

💡 食料安全保障の強化、生産量の安定化が、今後の課題として挙げられます。