黒田東彦元日銀総裁の10年と金融政策:異次元緩和とは?(解説)黒田東彦氏の金融政策と日本経済への影響

黒田東彦前日銀総裁が、東大での講演で金融政策の舞台裏を語る!アジアADB総裁時代の中国・インド首脳との交流、日銀総裁としての「黒田バズーカ」異次元緩和とその功罪を赤裸々に語る。デフレ脱却を目指した10年間を振り返り、日本経済への影響と次世代へのメッセージとは?日本金融史に残る激動の時代を読み解く!

💡 黒田東彦氏は、日本銀行(日銀)の元総裁であり、アベノミクスにおける金融緩和政策を主導しました。

💡 2%の物価上昇目標を掲げ、量的・質的金融緩和(QQE)を実施。異次元緩和と呼ばれました。

💡 異次元緩和は、円安・株高を促しましたが、同時に副作用ももたらし、評価が分かれています。

それでは、黒田東彦氏の経歴から、金融政策、そしてその評価に至るまで、詳しく見ていきましょう。

アジア開発銀行総裁時代の経験

黒田前総裁が印象的だった中国・インドとの議論とは?

人民元切り上げ論とインド成長戦略!

黒田東彦氏のこれまでの経験は、多岐に渡り、金融政策に活かされていますね。

公開日:2024/10/12

✅ 元日本銀行総裁の黒田東彦氏は、大蔵省入省後、三重県総務部長として地方行政に携わり、その経験から中央と地方の違いや政策実行の難しさを学んだ。

✅ その後、大蔵省に戻りG7創設に関わる。参事官として、G7での政策調整において財務官や国際金融局を監視する役割を担ったが、自身の立場からその役割を果たすことの難しさを感じた。

✅ 記事では、黒田氏の東京大学での学びや過去の経験について触れられ、地方行政の重要性やG7の役割、就活生へのメッセージなどが語られている。

さらに読む ⇒東大新聞オンライン - 「東大の知をひらく」 東京大学新聞は、東大の学生により編集されるメディアです出典/画像元: https://www.todaishimbun.org/kurodasaninterview2_20241013/地方行政での経験やG7での役割、東京大学での学びなど、多角的な視点からの経験が語られていました。

金融政策を考える上で、非常に重要な要素ですね。

黒田東彦前日銀総裁は、東京大学公共政策大学院での講演を通じて、自身の経験と金融政策について語りました。

アジア開発銀行総裁時代には、中国の温家宝総理やインドのマンモハン・シン首相らと会談し、経済運営について意見交換を重ねました。

特に、人民元の切り上げ論やインド経済の成長戦略に関する議論が印象的だったようです。

ふむ、黒田氏の経験は多岐にわたるな。G7での経験は、国際金融の舞台裏を知る上で貴重だ。しかし、地方行政の経験が中央銀行の総裁にどう活きたのか、もう少し詳しく聞きたいところだ。

日銀総裁就任と異次元緩和の導入

黒田日銀総裁の金融緩和、その狙いと結果は?

物価目標達成目指すも、停滞。継続が必要。

2%の物価上昇目標達成に向けた、具体的な政策が語られていますね。

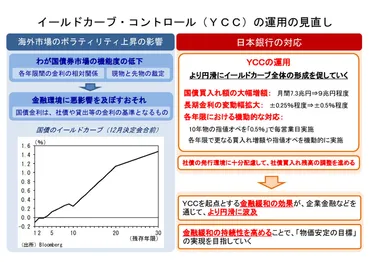

✅ 黒田日銀総裁は、2%のインフレ目標を掲げ、量的・質的金融緩和政策を実施。2022年には長期金利の変動幅を拡大し、実質的な利上げに転換した。

✅ 2013年からの量的・質的金融緩和は、マネタリーベースの拡大、国債やETFの積極的な買い入れなどを柱とし、その後、マイナス金利や長短金利操作、フォワードガイダンスなどの政策が追加された。

✅ 2020年以降は、新型コロナウイルス感染症への対応として、CP・社債等の買い入れ増額や国債の積極的な買い入れなど、金融緩和を強化した。

さらに読む ⇒経済統計の使い方|初心者向けに、経済指標や経済分析の解説をしています。統計ソフトの解説もあります。出典/画像元: https://officekaisuiyoku.com/qqe/量的・質的金融緩和(QQE)の導入や、その後追加された政策など、非常に詳細に解説されていました。

黒田氏の政策に対する熱意が伝わってきますね。

2013年に日銀総裁に就任した黒田氏は、2%の物価安定目標達成のため、量的・質的金融緩和(QQE)を導入しました。

年間60〜70兆円のマネタリーベース増加、長期国債の積極的な買い入れ等を行い、イールドカーブの引き下げを目指しました。

この政策は円高是正や経済改善に貢献しましたが、その後は消費税増税の影響などもあり、物価上昇は停滞しました。

黒田氏は、金融緩和の継続の必要性を講演で述べ、日本経済が感染症からの回復途上にあること、資源価格高騰の影響、そして2%の物価安定目標の持続的な達成の重要性を強調しました。

なるほどねぇ。金融緩和で円安に振れたんは良かったけど、物価上昇が停滞したんは残念だよね。でも、感染症からの回復とか資源価格の高騰とか、外的要因もあったんやろな。

次のページを読む ⇒

「黒田バズーカ」異次元緩和の10年。デフレ脱却を目指すも、副作用も。功罪を専門家が評価。次期日銀総裁へ引き継がれた課題とは?日本経済への影響を解説。