黒田東彦元日銀総裁の金融政策とは?~アベノミクスと異次元緩和の功罪を徹底解説!~黒田日銀、金融緩和の光と影:市場への影響と未来への提言

元日銀総裁・黒田東彦氏が、自身のキャリアと大胆な金融緩和策を回顧。アジア開発銀行総裁時代の国際経験から、日銀総裁としてのデフレ脱却への挑戦、そして物価目標達成の課題までを詳細に分析。世界的なインフレの中での日本経済と金融政策の役割、持続可能な物価安定への道を探る。異次元緩和がもたらした光と影、出口戦略の難しさ、今後の金融政策への示唆に富む内容。

日米の経済状況とインフレへの対応の違い

黒田前総裁は何故、日銀の金融緩和継続を提言?

日本の緩やかな物価上昇とGDP回復のため。

日米の経済状況を比較し、インフレと金融政策の違いを探ります。

公開日:2022/11/27

✅ 世界的なインフレと円安・低賃金への不安が高まる中、日本経済の転換の可能性を英紙が示唆している。

✅ 日銀はデフレ脱却のため、他の中央銀行の事例を参考に、金融政策の実験を続けており、その無秩序な出口戦略は日本国債の利回り急騰や日経平均株価の急落を招く可能性が指摘されている。

✅ 黒田日銀総裁は、デフレ脱却のためなら「できることは何でもやる」という姿勢で、市場ウォッチャーからは危険視されているものの、待ちに待った瞬間と捉えている。

さらに読む ⇒クーリエ・ジャポン出典/画像元: https://courrier.jp/news/archives/307741/日本の経済状況と金融政策、そして日銀の役割について、深く考えさせられますね。

2022年4月22日、黒田前総裁はコロンビア大学ビジネススクールで講演を行い、世界的なインフレの中で日本の物価変動と日本銀行の金融政策の役割について言及しました。

パンデミック後の日米経済を比較し、日本のGDP回復の遅さと、個人消費の伸び悩み、さらには労働市場の違いを指摘しました。

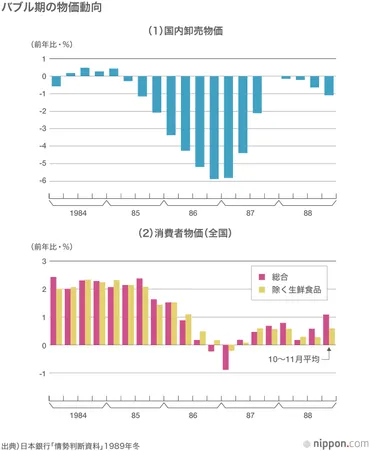

米国では、需要の急回復と労働供給の制約からインフレが加速している一方、日本では、需要の回復が緩やかで賃金上昇圧力が弱く、消費者物価指数は小幅な上昇にとどまっていることを説明しました。

これらの状況の違いから、日銀は強力な金融緩和を粘り強く続ける必要性を示唆しました。

うーん、難しい話だべさ。でも、アメリカと日本でこんなに状況が違うってのは、面白いね!

金融緩和の継続と課題

黒田日銀総裁、デフレ脱却への課題は?

金融政策の柔軟性回復とアコード再確認。

金融緩和の継続と、そこから見えてくる課題を整理します。

公開日:2020/05/30

✅ 黒田総裁は2%のインフレ目標を掲げたが、異次元緩和によって物価上昇と好況の関係性、および金融緩和だけでデフレ脱却できるという考え方が否定された。

✅ 黒田総裁の取り組みにより、金融政策の限界が明確になり、今後の課題は金融政策の柔軟性を回復させ、経済の不安定化を回避することとなった。

✅ 日銀は、2%というインフレ目標達成に固執するのではなく、白川前総裁時代の共同声明を再確認し、金融の不均衡などのリスクを考慮した持続可能な物価安定を目指すべきである。

さらに読む ⇒nippon.com出典/画像元: https://www.nippon.com/ja/currents/d00386/金融政策の柔軟性を取り戻し、経済の安定化を図るには、更なる工夫が必要ですね。

黒田氏は、2%の物価安定目標の達成に向けて、金融緩和を継続し、企業による賃上げと価格転嫁を促し、デフレ脱却を目指す考えを示しました。

しかし、イールドカーブ・コントロールによって政府の財政規律が緩み、銀行経営や長期国債市場の機能低下、株式市場の歪みといった問題も生じました。

金融政策の柔軟性を取り戻し、経済の安定化を図ることが今後の課題となり、2013年の日銀と政府の共同声明(アコード)の再確認が重要であるとされました。

白川前総裁の講演でも、持続可能な物価安定を目指す考えが示されています。

2%のインフレ目標に固執するんじゃなくて、もっと柔軟に対応していくってことか。金融政策って、ほんと奥が深いね!

金融政策のリスクと未来への提言

日銀の金融緩和、日本経済にどんなリスクがある?

資産規模超過、債務超過、市場流動性低下など。

金融政策のリスクと未来への提言について、解説します。

公開日:2021/02/06

✅ この記事は、日銀の金融政策が株式市場に与える影響について解説しており、金融引き締めと金融緩和の違いや、日銀の異次元緩和がもたらしたアベノミクス相場について説明しています。

✅ 日銀の異次元緩和は株価を上昇させたものの、2%の物価上昇目標は達成されておらず、将来的な経済ショックへの対応能力が低下しているリスクを指摘しています。

✅ 記事は、日銀の異次元緩和以降の株式市場の動きを分析し、コロナ禍による出口戦略の遅れを示唆し、日銀の政策が日本経済に抱えるリスクについても言及しています。

さらに読む ⇒投資の流儀|投資家再生請負人 紫垣 英昭出典/画像元: https://openeducation.co.jp/media/monetary-easing/今後の金融政策を考える上で、これらのリスクを考慮し、柔軟に対応していくことが重要ですね。

一部の論者からは、日銀のマイナス金利付き量的・質的金融緩和(QQE)の継続が、日本経済と金融市場に深刻な危機を引き起こす可能性が指摘されています。

日銀の資産規模が日本経済の規模を超えるリスク、金利上昇や国債価格の下落による日銀の債務超過リスク、さらには金融市場の流動性低下や、日銀によるETF買い入れの損失拡大などが懸念されています。

出口戦略の不在や、国債買い取り規模縮小のリスクも指摘されており、今後の金融政策においては、これらのリスクを考慮し、柔軟な対応が求められています。

日銀の政策が、こんなにも色んなところに影響を与えてるってこと、もっとみんな知るべきだよね。出口戦略、ちゃんと考えてほしいもんだ。

黒田氏の金融政策は、様々な影響を与え、多くの課題を残しました。

今後は、リスクを考慮しながら、柔軟な対応が求められますね。

💡 黒田氏の金融緩和政策は、株価上昇などの成果を上げた一方、物価目標達成には至らず。

💡 日米の経済状況の違いから、日本は粘り強く金融緩和を続ける必要性がある。

💡 今後の金融政策は、リスクを考慮しつつ、経済の安定化を図ることが課題。