中国経済とCPIの行方:インフレ、デフレ、そして賃金上昇への道?中国の消費者物価指数と経済動向

中国経済の今を読み解く!消費者物価指数(CPI)から見えるインフレ・デフレの歴史と未来。株式投資への影響、デフレ圧力、最低賃金引き上げの背景を徹底解説。アメリカCPIとの比較、中国の経済成長予測も。最新データで、中国経済の現状と課題を鮮やかに浮き彫りにします。

中国経済の現状:ディスインフレとデフレリスク

中国経済、デフレ脱却のカギは?

輸入価格回復とインフラ投資。

中国経済の現状、ディスインフレとデフレリスクという言葉、ちょっと難しいですね。

消費の低迷や不動産不況が影響しているということですが、具体的にどのような状況なのでしょうか?。

✅ 中国経済は、需要不足を背景にディスインフレ状態にあり、消費者物価指数(CPI)は食品価格の下落によりマイナスとなっているが、コアCPIはプラスを維持している。

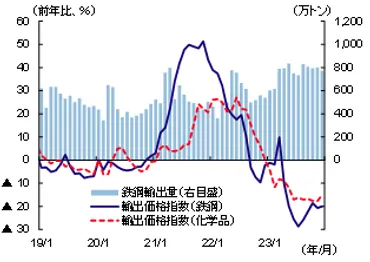

✅ 内需不足によりGDPデフレーターが3四半期連続でマイナスとなり、デフレ輸出の懸念があるものの、輸入価格の回復により輸出価格の押し下げ圧力は緩和に向かう見込み。

✅ 2024年の実質GDP成長率は+4.6%と予測されており、消費の低迷や不動産不況が続く中でディスインフレ状況が続くと予想されている。

さらに読む ⇒みずほリサーチ&テクノロジーズ出典/画像元: https://www.mizuho-rt.co.jp/publication/2024/research_0003.htmlなるほど、食品価格の下落が主な原因で、コアCPIはプラスを維持しているんですね。

デフレ輸出の懸念もあるということですが、輸出価格の押し下げ圧力が緩和される見込みというのは、少し安心ですね。

中国経済は、2024年1月まで4ヶ月連続でCPIがマイナスとなり、デフレ圧力が指摘されています。

食品価格の下落が主な原因であり、コアCPIはプラスを維持していることから、現在はディスインフレと評価されています。

しかし、耐久消費財やサービス価格の低下、GDPデフレーターの3四半期連続マイナスなど、内需不足によるデフレリスクも存在します。

「デフレ輸出」の懸念もありますが、輸出価格の下落は輸入価格の下落と連動しているため、輸入価格の回復により輸出価格の押し下げ圧力は緩和される見込みです。

一方で、鉄鋼は不動産不況の影響で値下げ販売が続く可能性があります。

IMFは、世界経済の課題としてパンデミック、量的緩和縮小、サプライチェーン、インフレ、中国不動産業の減速を挙げており、特にインフレリスクに注目しています。

2024年の実質GDP成長率は+4.6%と予測されており、消費の低迷と不動産の不振が続くものの、インフラ投資が景気を下支えすると考えられています。

2022年3月の全人代では、2022年の実質GDP成長率目標を5.5%前後に設定し、インフラ投資の拡大など景気の下支え策を打ち出しました。

中国って、ホントにいろんな問題が山積みね。でも、インフラ投資で景気を下支えしようとしてるっていうのは、すごいな。頑張ってほしいわね。

PPIとCPIの関係:インフレの行方

中国のインフレ、今後はどうなる?CPI上昇率の目標は?

3%前後に設定。PPIの影響が焦点。

インフレとデフレ、そしてPPIとCPIの関係性、難しいですね。

PPIの上昇がCPIに波及する可能性があるということですが、具体的にどのような影響があるのでしょうか?。

公開日:2022/03/17

✅ 2022年3月に開催された全人代では、2022年のGDP成長率目標を5.5%前後、消費者物価上昇率を3%前後と設定。世界的なインフレ懸念の高まりと、中国国内のPPI上昇への対応が課題として挙げられた。

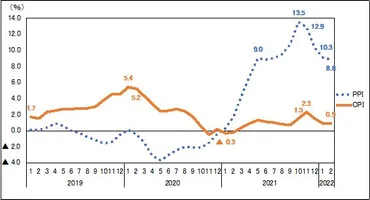

✅ 中国の消費者物価指数(CPI)は2021年後半に上昇が鈍化し、2022年1、2月は0.9%上昇と落ち着いている一方、生産者物価指数(PPI)は国際商品価格の高騰などにより2021年10月に13.5%上昇と高水準で推移した。

✅ PPIの上昇をCPIが吸収しきれていない状況だが、今後はPPIの上昇がCPIに波及する可能性も指摘されている。政府はインフレに対応するため、インフラ投資を積極的に拡大する方針を示している。

さらに読む ⇒一般財団法人国際貿易投資研究所(ITI) -出典/画像元: https://iti.or.jp/flash/506PPI(生産者物価指数)の上昇が、CPIに影響を与える可能性についてですね。

特に、2021年のPPIの急上昇が、今後のCPIにどう影響するのか、注目ですね。

中国のCPIと生産者物価指数(PPI)の動向を見ると、2020年初頭の新型コロナウイルス感染拡大の影響で食品価格が上昇した後、2021年にはPPIが急上昇しました。

国際商品価格の高騰や投機的な動きが原因で、10月には13.5%に達しました。

一方、CPIは比較的落ち着いており、2022年1、2月も0.9%の上昇にとどまっています。

PPIの上昇がCPIにどの程度影響を与えるかが今後の焦点となります。

全体的なインフレ懸念が高まる中、2022年3月に開催された中国の全人代では、CPI上昇率を3%前後に設定(2021年は0.9%上昇)しました。

インフレとデフレの予測って、ビジネスの世界では非常に重要だ。PPIとCPIの関係を理解することで、企業は将来のコストや価格変動を予測し、適切な経営戦略を立てることができる。政府のインフラ投資も、経済全体に大きな影響を与えるから、しっかり見ておきたいね。

賃金と最低賃金:低所得者層の生活を支えるために

中国、最低賃金にCPI考慮!低所得層を救う新法とは?

生活改善へ、物価連動の最低賃金法が施行。

最低賃金が改定されているんですね!上海が一番高くて、2,690元。

物価上昇に対応するために、CPIを考慮した最低賃金決定が重要になってきていますね。

✅ 中国の各省・地域で最低賃金が改定されており、2023年7月時点で北京、上海、河北、山西、安徽、貴州、チベット、陝西、甘粛の9地域が引き上げを発表しています。

✅ 最高額は上海市の月額2,690元で、2,000元以上の地域は17地域に上ることが見込まれます。安徽省の引き上げ率が最も高く、24.85%上昇しました。

✅ 最低賃金が低い地域は広西チワン族自治区の1,810元、甘粛省の1,820元です。

さらに読む ⇒独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)出典/画像元: https://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2023/08/china_01.html中国では、CPIを考慮した最低賃金法が導入され、低所得者層の生活を改善する動きがあるんですね。

賃金上昇がインフレの原因だという意見もあるようですが、低所得者層の生活を考えると、賃金上昇は必要不可欠ですね。

中国河南省は、2023年10月より新最低賃金法を施行し、最低賃金決定の際に消費者物価指数(CPI)を考慮するようになりました。

これは、CPIの上昇に対し賃金の上昇が追いつかない状況を受け、低所得者層の生活を改善するための措置です。

新最低賃金法は、1995年施行の旧法を廃止し、CPIの考慮を明記した点が大きな特徴です。

これにより、社会情勢に応じた適正な最低賃金の決定が可能となります。

施行に伴い、最低賃金は約35%引き上げられましたが、社会保険料と住宅積立金を含む額となっています。

中国では1994年に最低賃金保障制度が導入され、2004年には現在の最低賃金制度が確立されました。

広東省では既にCPIを考慮した最低賃金法が施行されていますが、北京市や上海市ではまだ導入されていません。

中国全土で賃金は上昇傾向にあるものの、CPIの上昇幅がそれを上回り、実質賃金は減少しています。

一部では、賃金上昇がインフレの原因であると主張する一方、金融市場の過剰流動性が主な原因であるとし、低所得者層の生活改善のために賃金上昇が必要であるとの意見もあります。

最低賃金の改定、良いことだべさ!働く人の生活を守ることは、経済全体の活性化にも繋がるから、どんどん進めてほしいわね!

今回の記事では、中国経済におけるCPI、インフレ、デフレ、そして賃金について解説しました。

中国経済の現状と、今後の動向を見通す上で、非常に重要な情報だったと思います。

💡 CPIは、物価の変動を把握するための重要な指標であり、景気判断に不可欠である。

💡 中国経済は、デフレリスクを抱えつつも、インフラ投資などにより景気の下支えを図っている。

💡 中国では、最低賃金の改定や、CPIを考慮した賃金決定など、低所得者層の生活改善に向けた取り組みが行われている。