南海トラフ地震、最新情報と私たちができること?迫りくる巨大地震への備え:最新情報と対策

迫りくる南海トラフ巨大地震!80年周期で警戒される大地震に備えよう。発生確率は70〜80%。政府や自治体の最新情報、臨時情報、そして日頃の備えが、命を守るカギ。避難経路、非常食、家具固定…今すぐできる対策で、いざという時に冷静に行動できる準備を。高知県の対策計画も必見。未来を守るために、情報収集と対策を始めよう!

高知県の南海トラフ地震防災対策計画と事業者の義務

高知県の南海トラフ地震対策、事業者がすべきことは?

避難計画作成、防災訓練、情報共有。

高知県の防災対策計画、特に事業者の義務について解説します。

✅ 高知県は、南海トラフ地震に備え、避難所不足に対応するため、指定避難所の耐震化や自治会集会所の耐震化支援、広域避難の検討を進めている。

✅ 避難所の円滑な運営のため、地域住民が主体となる避難所運営体制の構築を目指し、マニュアル作成を支援。総合防災拠点を県内8カ所に整備し、応急救助活動、医療支援、物資集積などの機能を強化する。

✅ 既存施設を活用し、早期の整備と費用抑制を図る。地域本部を設置し、防災専任職員を配置して、市町村や自主防災組織との連携を強化している。

さらに読む ⇒けんせつPlaza - 建設資材ポータルサイト出典/画像元: https://www.kensetsu-plaza.com/kiji/post/52690高知県の対策計画は、避難所不足への対応や、地域住民が主体となる避難所運営体制の構築を目指すなど、具体的な取り組みが印象的です。

事業者の義務も明確化されており、非常に参考になります。

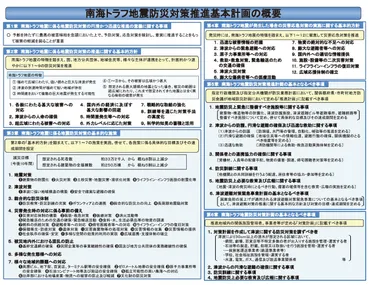

高知県では、「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」に基づき、南海トラフ地震防災対策推進地域内の特定の施設管理者等に義務を課した「南海トラフ地震防災対策計画」が策定されています。

この計画は、津波浸水想定で水深30cm以上の浸水が想定され、かつ、特別措置法施行令第3条各号に掲げる施設または事業を管理・運営する事業者が対象です。

対象事業者は、お客様や従業員を津波から守るため、円滑な避難を確保する事項を定めた対策計画を作成する必要があります。

消防計画や予防規程、保安規程などを既に作成している事業者は、これらの計画に津波からの避難に関する事項を追加することで、対策計画の作成義務を果たすことができます(地震防災規程)。

計画には、避難確保、時間差発生時の避難、防災訓練、教育・広報に関する事項を定める必要があります。

計画作成にあたっては、高知県が提供する「南海トラフ地震防災対策計画及び南海トラフ地震防災規程作成の手引」などを参考にし、高知県防災マップや市町村のハザードマップ等で避難場所や避難経路を確認します。

さらに、南海トラフ地震臨時情報が発表された際の対応も考慮する必要があります。

うちもお店やってるから、しっかり対策しとかんとね!お客様を守るために、避難経路とか、ちゃんと確認しとかないと。手引とかも参考にしよっと。

政府の最新動向と情報公開

南海トラフ地震の最新情報はどこで手に入る?

内閣府HPや関連資料で入手可能。

政府の最新動向と情報公開について解説します。

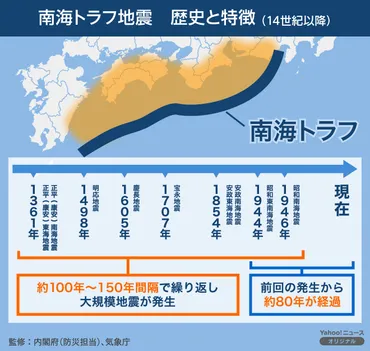

✅ 南海トラフ地震は、概ね100~150年間隔で発生する大規模地震であり、次の発生が切迫している状態にある。

✅ 最大クラスの地震が発生した場合、震度7を観測する地域や10mを超える津波の襲来が想定されており、日頃からの備えが重要である。

✅ 南海トラフ地震はいつ発生してもおかしくなく、政府や自治体の情報に基づき、日頃の備えや臨時情報に応じた防災対応を行う必要がある。

さらに読む ⇒ 気象庁出典/画像元: https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jishin/nteq/index.html中央防災会議の答申や、関連資料が公開されているのは、非常に有益ですね。

情報を積極的に収集し、日々の防災対策に役立てることが重要です。

中央防災会議の答申や検討ワーキンググループ報告書、巨大地震モデル・被害想定手法検討会報告書が公表され、南海トラフ地震に関する最新情報が提供されています。

関連資料として、推進地域や特別強化地域の地図、市町村一覧、指定基準、推進基本計画の概要、変更履歴などがPDF形式で公開されています。

消防庁HPでは推進計画の作成例などが公開され、フォローアップ結果や推進計画の変更状況なども確認できます。

気象庁は、南海トラフ地震に関する情報、週間地震活動概況、震央分布図、各種資料などを公開しています。

内閣府のホームページや関連資料も提供され、講演会やイベントも開催されています。

2025年版のライフスタイル情報として、南海トラフ巨大地震に関する最新情報がまとめられています。

これらの情報は、南海トラフ地震に対する理解を深め、防災対策を強化するために役立ちます。

最新情報がオープンにされているのは素晴らしい!でも、情報がありすぎて、どこを見ればいいのか迷う人もいるんじゃないかな?分かりやすく整理して、情報弱者にも届くように発信することも重要だと思うよ。

個人と地域、そして未来への備え

南海トラフ地震に備える、あなたにできることは?

非常食、防災グッズ、避難経路の確認!

個人と地域、そして未来への備えについて解説します。

公開日:2025/04/30

✅ 南海トラフ地震は、静岡県沖から九州沖にかけての南海トラフを震源域とする巨大地震で、今後30年以内に70~80%の確率で発生すると予測されています。

✅ 地震が発生した場合、広範囲で震度7の揺れや10mを超える大津波が想定され、人的・物的被害も甚大になる見込みです。

✅ 個人・家庭では、避難経路や避難場所の確認、持ち出し・在宅避難両方の防災グッズの準備など、日頃からの備えが重要です。

さらに読む ⇒携帯トイレ・簡易トイレなどの防災グッズはマイレットショップ【公式】出典/画像元: https://shop.mylet.jp/info/2976/個人の備えとして、非常食や防災グッズの準備、避難経路の確認、家族との連絡手段の確立など、基本的な対策が大切ですね。

地域レベルでの取り組みも重要で、共に助け合う意識を持つことも大切です。

南海トラフ地震は、いつ発生してもおかしくなく、異常な現象が観測されないまま突発的に発生することもあります。

そのため、日頃からの備えが重要です。

個人レベルでの対策として、非常食や防災グッズの準備、避難経路の確認、家族との連絡手段の確立、家具の固定などの対策が推奨されています。

大規模地震発生時にはまず身を守る行動を取ることが大切です。

地域レベルでの取り組みとして、ハザードマップの確認、避難訓練への参加、地域の防災計画への参加などが重要です。

また、「南海トラフ地震臨時情報」発表時には、日頃の備えを確認し、政府や自治体の呼びかけに応じた防災対応が必要です。

南海トラフ地震は、過去の記録を超えるような地震が発生する可能性も示唆されており、長期的な視点での防災対策が不可欠です。

情報発表時に慌てないよう、日頃からの備えが重要であり、継続的な情報収集と、状況に応じた適切な行動が求められます。

ほんと、いつ何が起きるか分からんからね。日ごろから家族で話し合って、いざという時にどうするか、決めておくことが大事よね。避難場所とか、持ち出すものとか、ちゃんとシミュレーションしとかなきゃ!

南海トラフ地震について、様々な角度から情報をお伝えしました。

日頃からの備えと、正確な情報収集が、被害を最小限に抑えるために、非常に重要であると改めて感じました。

💡 南海トラフ地震は、いつ発生してもおかしくない状況です。日頃からの備えが、あなたの命を守ります。

💡 「南海トラフ地震臨時情報」発表時には、冷静に、政府や自治体の情報に基づき行動しましょう。

💡 個人、地域、そして未来のために、長期的な視点での防災対策に取り組みましょう。