米価高騰の真相? 小泉農水相の挑戦と私たちができること(米、価格高騰、食料問題?)米価高騰の裏側:原因、対策、そして私たちの選択

2024年、米価高騰が日本を揺るがす!猛暑による不作、農家の高齢化、外食需要増…複雑な要因が絡み合う。小泉進次郎農水大臣誕生、減反見直しやデジタル農業推進など大胆改革に着手。食料安全保障の危機を乗り越え、持続可能な米作りへ。消費者もできることとは?米の価格高騰の裏側にある問題と、私たちができることとは?

変革の狼煙:小泉農水大臣誕生

小泉進次郎農水相、農業改革で何を目指す?

食料自給率向上と米価対策!

小泉農水相が就任し、価格高騰に対応するため、様々な改革を打ち出しています。

備蓄米の販売や、デジタル農業の推進など、大胆な政策ですね。

✅ コメの高騰に対処するため、小泉農水相は政府備蓄米の一般競争入札から随意契約への切り替えを実施。小売業者への販売価格を下げ、店頭価格も抑えることで価格高騰を抑制することを目指している。

✅ 随意契約には多数の業者が参加し、備蓄米の販売を希望。小売業者が精米や袋詰めを行うことで、迅速な店頭への供給を目指しており、ネット通販での販売も検討されている。

✅ 備蓄米の販売により、コメ全体の価格相場を落ち着かせる効果を期待。一部の小売業者からは価格の落ち着きが見られるとの声も上がっており、消費者や卸売業者の行動にも変化がみられる。

さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/articles/2472dce861c431c48e58eb194a3a535b5194302b小泉農水相の登場は、事態打開への大きな一歩となるかもしれませんね。

減反から増反への転換や、大手スーパーでのアメリカ産米販売なども、今後の国内農業に影響を与えそうです。

2025年5月、事態を重く見た小泉進次郎氏が農林水産大臣に就任。

江藤前農水大臣の辞任を受け、日本の農業が抱える課題解決に乗り出します。

米価高騰への対策として、減反から増反への転換、デジタル農業の推進、JAや農林族との関係性の見直しなど、大胆な改革を打ち出しました。

特に、既得権益との対立は今後の焦点となり、大手スーパーにおけるアメリカ産米の販売強化も、国内農業への影響として注目されています。

小泉氏は、長年培ってきた農業分野での経験を活かし、日本の食料自給率向上を目指しています。

小泉さんか…!なんか期待できそうじゃない?でも、既得権益とか、色々大変そうね。頑張ってほしいけど。

政府の対応と農業現場の努力

米不足、根本解決は? 未来の食を守るために必要なこととは?

増産、適正価格、食料安全保障の強化!

山形県内でも、政府備蓄米の販売が開始されました。

価格の魅力はあるものの、政府の対応に対する疑問の声も上がっているようです。

公開日:2025/06/23

✅ 高騰するコメ価格の安定化に向け、山形県内でもローソンやサンドラッグ、ヨークベニマル、イオンなどで政府備蓄米の販売が開始された。

✅ 販売されている備蓄米は2021年産の古古古米で、価格は割安感があり、購入者からは価格の魅力が語られる一方、販売店からは政府の対応への疑問の声もあがっている。

✅ 備蓄米の放出は、コメの流通量の増加と価格の安定に繋がると期待されており、一部の卸売業者が在庫を市場に出し始めていることも、その兆候とみられている。

さらに読む ⇒FNNプライムオンライン|フジテレビ系FNN28局のニュースサイト出典/画像元: https://www.fnn.jp/articles/-/890533?display=full備蓄米の放出は、あくまでも応急処置。

根本的な解決には、増産と適正価格の確保、食料自給率の向上が不可欠です。

農家の努力も重要ですね。

政府の対応は限定的であり、根本的な解決には増産と適正価格の確保、食料安全保障の強化が不可欠です。

備蓄米の放出は応急処置に過ぎず、流通の課題も残されています。

農家は、気候変動や高齢化の影響を受けながらも、高温耐性品種の導入や栽培技術の改善など、品質と収量の安定化に向けて努力しています。

山形県の農家の現状に見られるように、地域によって抱える課題は異なりますが、全国的に持続可能な米作りのための取り組みが求められています。

備蓄米の放出だけでは、根本的な解決にはならないだろう。食料自給率の向上を目指し、持続可能な農業を確立することが重要だ。

私たちができること:持続可能な食料への貢献

米価高騰。消費者としてできることは?

地元産米を選び、フードロスを減らしましょう。

消費者ができることは、地元産のお米を選び、フードロスを減らす、などですね。

米価高騰は、私たち一人ひとりが考え、行動するべき問題です。

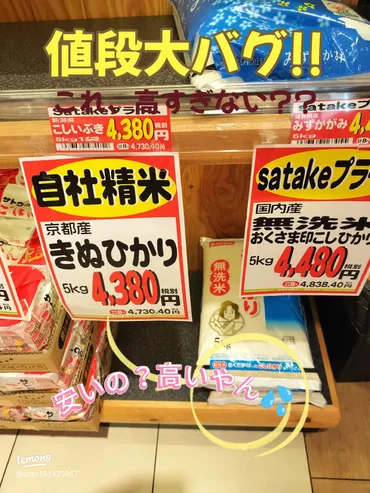

✅ 米の値段上昇と品切れにより、購入を検討していたお米が買えなかった。

✅ 米不足ではないはずなのに価格上昇しており、今後の米事情に不安を感じている。

✅ ベトナム米など、これまで選択肢になかったお米も検討せざるを得ない状況になっている。

さらに読む ⇒Lemon8 - Fresh discoveries every day出典/画像元: https://www.lemon8-app.com/@user161425867/7502408700959785478?region=jp米価高騰に対して、私たち消費者ができることはたくさんありますね。

地元産のお米を選び、フードロスを減らすなど、日々の生活の中で意識できることがあります。

消費者としてできることは、地元産のお米を選び、生産者を応援すること、フードロスを減らし、米を無駄なく食べること、精米日を確認して鮮度の高い米を選ぶことなどです。

米価高騰は単なる一時的な現象ではなく、持続可能な米作りのための構造的な課題であり、私たち一人ひとりが背景を理解し、行動することが重要です。

今後は、気候変動や市場動向を注視し、加工用米の価格動向についても注意深く見守る必要があります。

米の値段が上がると、家計はほんと困るよね。でも、せっかくなら、おいしいお米を無駄なく食べたい。ちゃんと選んで、大事に食べようっと。

米価高騰について、原因、対策、そして私たちができることをご紹介しました。

持続可能な食料システムに向けて、私たち一人ひとりができることから始めていきましょう。

💡 米価高騰は、気候変動、構造的な課題、政府の対応、消費者の行動など、様々な要因が複雑に絡み合っている。

💡 小泉農水相の就任や政府備蓄米の放出など、一部対策は講じられているものの、根本的な解決には増産と持続可能な農業が必要。

💡 消費者としては、地元産米の選択やフードロス削減など、日々の行動で貢献できることがある。