孫育児休暇ってなに?九州発、祖父母世代を支える子育て支援の取り組みとは?孫育児休暇: 制度導入の背景と期待される効果

少子高齢化と労働力不足を救う切り札「孫育児休暇」! 祖父母が孫の育児に参加できる制度が注目を集めています。家族の絆を深め、高齢者の社会参加を促進、労働市場を活性化! 企業や自治体の導入事例、九州地方の取り組み、課題と解決策、そして中国との比較から見えてくる未来とは? 孫育児休暇がもたらす、新たな社会の姿を紐解きます。

孫育児における課題と対策

孫育児休暇、導入の鍵は?課題と対策を簡潔に!

協力体制、柔軟な制度設計、上司の理解。

この制度の導入は、少子化対策として、地域の大企業を中心に広がっていて、素晴らしいですね!。

✅ 九州電力と九州電力送配電は、12月1日から祖父母が孫の誕生や看病で取得できる「孫育」のための特別休暇制度を導入します。

✅ この制度は、これまで親を対象としていた「看護休暇」を祖父母に拡大し、孫の世話や看病、誕生時の立ち合いなどに利用できます。

✅ 対象は小学校3年生までの孫を持つ社員で、孫の人数に応じて年間5日または10日の休暇が取得でき、時間単位での取得も可能です。

さらに読む ⇒月刊総務オンライン | すべての総務パーソンの心に、火を。出典/画像元: https://www.g-soumu.com/articles/64d0cc3f-cd66-4c84-9dce-274a5d0ee68f?srsltid=AfmBOooR4FBKALL85nomzlAODz2tp7oPcTMMV9dPJoxRmBnzs7ldVFUj人手不足や、会社全体の協力体制の強化は重要ですね。

専門家の指摘するように、上司の理解も不可欠です。

制度が、取得者だけでなく、部署全体にメリットをもたらすような仕組みが重要だと感じました。

孫育児休暇の導入には、課題も存在します。

人手不足といった問題に対応するため、職場全体の協力体制の強化やサポート体制の整備が重要であり、北海道札幌市のように、様々な休暇制度を組み合わせることで、柔軟な対応を行うことも有効です。

総務省の調査によると、九州地方は男性の家事育児時間が全国平均を下回る傾向にあり、今回の取り組みが、この状況を改善する一助となることが期待されています。

専門家も、上司が育児の負担を理解することで、若い世代が休みやすくなる点に着目し、その効果を高く評価しています。

制度導入にあたっては、取得者だけでなく、部署全体にメリットを生むような仕組みづくりも重要であると指摘されています。

うーん、でもさあ、制度は良いけど、実際に休みを取れる環境作りが大事よね。周りの理解がないと、結局取得しづらいってことにもなりかねないし。

日本と中国の祖父母育児参加の比較

日本と中国、祖父母の育児参加にどんな違いがある?

日本は低く、中国は高い。保育施設も影響。

中国と日本の祖父母の育児参加に関する比較、興味深いですね。

それぞれの国の社会背景や文化の違いが、育児のあり方に影響を与えていることがよくわかります。

✅ 中国都市部では、共働き世帯が多く、保育施設の不足から祖父母が育児を担う共同育児が一般的である。

✅ 上海の調査データでは、祖父母のみ、両親と祖父母、両親のみという育児形態があり、祖父母が育児の中心を担う家庭が多い。

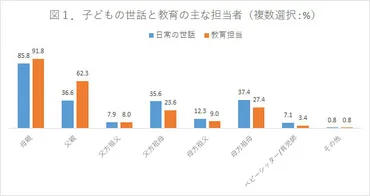

✅ 祖父母は主に生活面を、両親は教育面を分担する傾向があり、祖父母は家事や日常の世話、親はしつけや知的教育を担うことが多い。

さらに読む ⇒CRN 子どもは未来である出典/画像元: https://www.blog.crn.or.jp/lab/08/32.html日本では、祖父母の育児参加が中国に比べて低い傾向にあるのは、三世代同居が少ないことが要因の一つでしょうか。

それぞれの国が抱える課題や、その解決策について、さらに深く掘り下げて考える必要がありそうですね。

日本の「祖父母力」活用と、中国における祖父母の育児参加の現状を比較すると、興味深い違いが見られます。

日本では少子高齢化や女性の就業促進を背景に「祖父母力」の活用が注目されていますが、三世代同居や近居の割合が低く、祖父母の育児参加頻度は中国に比べて低い傾向にあります。

一方、中国では、乳幼児向けの保育施設が不足しているため、祖父母が日常的に子どもの育児を担うケースが一般的です。

都市部では88%の1歳児家庭で祖父母が育児に参加しており、その時間は週10時間を大きく上回ります。

これらの差違を踏まえ、両国における祖父母育児参加が子どもの社会適応にどのような影響を与えるか、社会文化的な背景を考慮しながら検討する必要があります。

なるほど! 中国の祖父母はスゲーな! これからはグローバルな視点も必要だね!

未来への展望:九州電力の先進的な取り組み

九州電力の新しい休暇制度は何をサポート?

孫の誕生と世話を支援します。

九州電力のように、人材育成に力を入れている企業が、孫育児休暇制度を導入するのは素晴らしいですね。

男性の育児休業取得を促進する狙いも、非常に良いと思います。

✅ 九州電力は、ベテラン社員の育児休暇への理解を深めるため、孫の誕生や世話などに使える「孫育」休暇制度を導入する。

✅ 対象は65歳までの再雇用者を含む社員と契約社員で、孫1人の場合は年間5日、2人以上の場合は年間10日の特別休暇を取得できる。

✅ 電力大手では初の試みであり、50代以上の社員が多いことから、ベテラン社員の意識改革による男性育休取得促進を狙う。

さらに読む ⇒RKBオンライン出典/画像元: https://rkb.jp/contents/202311/202311309027/池辺社長が孫育児休暇を取得し、その経験がマネジメント能力の向上につながると語るように、あらゆる世代が育児に関わり、支え合う風土を醸成するというのが素晴らしいですね!。

ダイバーシティ&インクルージョンを重視し、人材育成を強化している九州電力株式会社と九州電力送配電株式会社は、育児と仕事の両立を支援する取り組みを推進しています。

2022年度には「男性の育児休職取得率100%」を目標に掲げ、性別に関わらない育児参画を推進してきました。

2023年12月1日からは、子育て世代だけでなく、祖父母世代による「孫育」を支援するため、特別休暇(看護休暇)制度を導入します。

この制度は、孫の誕生時の立ち合いや、孫の世話・看病を目的とし、小学校3年生までの孫1人につき年5日、2人以上の場合には年10日(時間単位での取得も可能)取得できます。

池辺社長が孫育休暇を取得し、その経験がマネジメント能力の向上につながると語るように、あらゆる世代が育児に関わり、支え合う風土の醸成を目指しています。

ほんと、かっこいい! これは、企業も社員もハッピーになれる制度だね!

孫育児休暇は、少子高齢化が進む現代社会において、子育て支援と労働力確保を両立させる可能性を秘めた、非常に重要な取り組みと言えるでしょう。

💡 孫育児休暇は、祖父母が孫の育児に関わることで、子育て支援と労働力確保を両立させ、高齢者の社会参加を促進する制度です。

💡 九州地方を中心に、孫育児休暇を導入する企業が増加し、男性の育児参加促進や、職場全体での子育て支援を目指しています。

💡 制度導入には課題もありますが、企業や自治体の協力体制の強化や、柔軟な制度設計が重要です。