日銀利上げの行方?:2025年の金融政策と市場への影響?日銀の政策転換と市場へのインパクト

日銀の利上げ、ついに始動! インフレ抑制のカギを握る金融政策を徹底解説。利上げの基礎知識から、日本経済への影響、市場への波及効果まで、2025年1月24日の決定を軸に詳細に分析。為替、株式、実体経済への影響を読み解き、個人投資家が取るべき戦略を提示。日銀の金融政策を理解し、変化の時代を生き抜くための羅針盤となる情報が満載。

💡 日銀が2025年1月に利上げを決定。インフレ抑制と経済の安定を目指す。

💡 植田総裁は慎重姿勢ながら、市場は追加利上げを予想。為替、株価への影響も。

💡 投資戦略として、金利と株価の関係、セクター別の影響を理解し、長期的な視点で資産形成を。

それでは、まず利上げの基本について詳しく見ていきましょう。

利上げの基本:インフレ抑制への道

利上げって何?景気と物価にどう影響するの?

インフレ抑制!消費や投資を抑える金融政策。

利上げとは何か、その目的、そして市場への影響を解説します。

✅ 利上げとは、各国の中央銀行が政策金利を引き上げることです。これは、インフレ抑制や景気過熱を抑えるために行われ、為替、株価、物価に影響を与えます。

✅ 利上げは、一般的にその国の通貨高を引き起こし、金利上昇により企業の資金調達コストを増加させ、株価の下落要因となる可能性があります。

✅ 中央銀行は、景気動向を見極めながら利上げ・利下げのタイミングを慎重に検討しており、追加利上げはインフレが収まらない場合に実施されます。

さらに読む ⇒ 三菱UFJ銀行出典/画像元: https://www.bk.mufg.jp/column/keizai/b0039.html金利上昇は企業や個人の借り入れコストを上げ、消費や投資を抑制。

インフレを抑える効果が期待されます。

金融政策の基礎から始めましょう。

利上げとは、中央銀行が政策金利を引き上げる金融政策のことです。

これは、景気過熱によるインフレを抑制するために行われます。

金利とは、貸借された金銭に対する対価であり、政策金利は各国の中央銀行(日本では日本銀行)が定め、景気変動を調整するために操作されます。

インフレとは物価が上昇する現象、デフレとは物価が下落する現象です。

利上げは、企業や個人の借り入れコストを増加させ、消費や投資を抑制することで、市場に出回るお金の量を減らし、物価上昇を抑制する効果を狙います。

なるほど、利上げってのは、企業がお金を借りるのが大変になるってコトっすね。つまり、景気が悪くなるってことかな?

日銀の政策転換:2025年1月の利上げ決定

日銀が利上げを決めた理由は?

物価高騰と2%物価目標達成のため。

2025年1月の利上げ決定に至るまでの経緯をみていきましょう。

公開日:2024/08/23

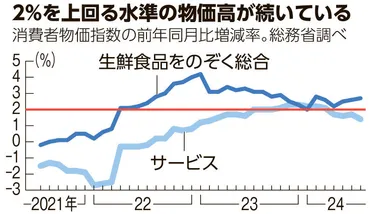

✅ 7月の消費者物価指数(生鮮食品除く総合)は前年同月比2.7%上昇し、上昇は2年11ヶ月継続、伸び率は3ヶ月連続で拡大。

✅ 物価高の主な原因は電気代と都市ガス代の値上がりで、政府補助の縮小が影響。特に電気代は22.3%上昇し、1981年以来の高い伸び率。

✅ 記事は有料部分があり、詳細な内容は有料会員にならないと読めない。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASS8R2TVLS8RULFA00CM.html日銀の利上げは、物価高騰への対応と金融政策の正常化を目的としています。

中小企業への影響も大きいですね。

2025年1月24日、日本銀行(日銀)は政策金利の利上げを決定しました。

これは、2%の物価目標達成を目指す政策転換の一環です。

2016年からのマイナス金利政策はデフレ脱却を目指していましたが、2023年後半からの物価高騰への対応が迫られました。

特に、賃金上昇を伴わないインフレが問題となり、消費者物価指数が目標の2%を上回ったため、金融政策の正常化が不可欠でした。

中小企業の約65%が原材料価格高騰による利益圧迫を訴えており、これも利上げを後押ししました。

ほー、物価が上がって大変だって話はよく聞くけど、中小企業の人たちはもっと大変なんだね。大変だねぇ。

次のページを読む ⇒

日銀利上げ、波乱の予感!第二波インフレへの警戒と市場への影響を徹底分析。為替・株価・経済への影響、そして投資戦略のヒントをお届け。