トカラ列島群発地震の今:原因?影響?私たちが知るべきこととは?群発地震の舞台裏と、私たちが備えるべきこと

活発な地震活動が続くトカラ列島。フィリピン海プレートの沈み込みや海底地形の複雑さが原因で、群発地震が発生しています。専門家は、揺れと津波のリスク、そして「トカラの法則」といった根拠のない情報への注意を呼びかけます。島民の精神的負担も大きく、避難も視野に。今後の地震発生の可能性を踏まえ、正しい情報に基づいた冷静な行動と、地域防災対策が重要です。

💡 トカラ列島で群発地震が多発。原因はフィリピン海プレートとユーラシアプレートの相互作用と推測。

💡 過去の海底火山噴火の事例から、今後の対策の重要性を訴える専門家。防災意識を高めましょう。

💡 SNS上の憶測に惑わされず、科学的根拠に基づいた情報収集を。冷静な判断を。

それでは、まずトカラ列島で相次ぐ地震のメカニズムについて詳しく見ていきましょう。

地震の舞台裏:プレートと断層

トカラ列島で地震が頻発する原因は?

プレート境界と海底の衝突帯です。

今回の群発地震は、フィリピン海プレートとユーラシアプレートの相互作用が原因とのことですね。

✅ 鹿児島県トカラ列島近海で群発地震が継続的に発生しており、2021年と同様のメカニズムで発生していると推測されている。

✅ 地震の原因は、フィリピン海プレートがユーラシアプレートに沈み込む際に、海底台地が衝突することによる。

✅ 群発地震は小宝島、悪石島付近で発生し、南海トラフ地震とは関係がない。

さらに読む ⇒くらし×防災メディア「防災ニッポン」読売新聞出典/画像元: https://www.bosai.yomiuri.co.jp/article/16510群発地震の原因は、プレートの沈み込みと海底台地の衝突。

南海トラフとの関連はないと聞くと、少し安心ですね。

トカラ列島が地震多発地帯である理由は、フィリピン海プレートとユーラシアプレートの境界に位置し、フィリピン海プレートが沈み込む際にひずみが蓄積されること、および「奄美海台」と呼ばれる海底の台地が衝突帯を形成していることにあります。

熊本大学准教授の横瀬久芳氏によると、この衝突帯という特殊な環境が群発地震の主な原因です。

特に悪石島周辺では、地下20km付近で横ずれ断層型地震が頻発しており、これが今回の地震の主な原因と考えられています。

気象庁は、今回の群発地震と火山活動の直接的な関連性は確認されていません。

いやー、プレートってやつは、いつも動き回って危ないもんだね!でも、南海トラフと関係ないなら、ちょっと安心かな。ミリオネアとしては、何かあった時のために、対策はしっかりしておかないとね!

過去と未来への警鐘:地質とリスク

トカラ列島、噴火の歴史とリスクとは?

火山島で噴火リスク大、津波にも注意。

海底火山噴火のリスクは、日本でも他人事ではありませんね。

過去の事例を参考に、対策を講じる必要があると。

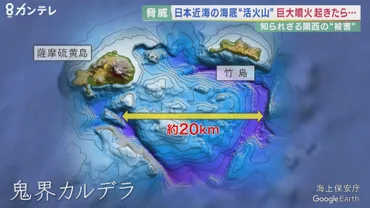

✅ 南太平洋トンガの海底火山噴火による津波は世界各地に影響を及ぼし、日本にも到達。日本でも海底火山のリスクがあり、過去の巨大噴火の事例から広範囲にわたる被害の可能性が指摘されている。

✅ トンガ出身者は家族との連絡が途絶え、噴火による被害の大きさを痛感。水不足や食料不足、子供たちの精神的不安など、様々な課題が浮き彫りになった。

✅ 専門家は、日本近海での海底火山噴火が起きた場合、広範囲でのインフラ停止や甚大な被害を予測。過去の巨大噴火の事例を参考に、今後の対策の重要性を訴えている。

さらに読む ⇒関西テレビ放送 カンテレ出典/画像元: https://www.ktv.jp/news/feature/220210/過去の巨大噴火の事例から、災害弱者の避難の重要性が語られています。

改めて、その大切さを痛感します。

トカラ列島は火山島群であり、過去には大規模噴火の記録も存在します。

約7300年前の鬼界カルデラの超巨大噴火は、九州南部の縄文人を絶滅させたとも言われるほどの大規模なものでした。

現在、地震を引き起こすマグマの動きがある可能性も指摘されています。

地震のメカニズムは、海底の横ずれ断層によるもので、地滑りや津波のリスクも存在します。

鹿児島大学の井村准教授は、過去の事例を参考に、高齢者や子供などの災害弱者を優先した避難を推奨しています。

気象台が津波の心配がないと発表しても、強い揺れを感じたら安全確保を優先するように呼びかけています。

ほんと、トンガの噴火、すごかったもんね。他人事じゃない。日本も火山列島だもんね。それにしても、高齢者や子供優先の避難って、当たり前だけど、大事なことよね。ちゃんと準備しとかないとね!

次のページを読む ⇒

「トカラの法則」は根拠なし!専門家が注意喚起。地震の科学的理解を深め、冷静な情報収集を。島民の避難検討も。今後の地震に備え、防災対策と安全確保が重要。