「さす九」って何?九州のジェンダーギャップ問題とは?(解説)SNSから見える九州のジェンダーギャップ問題

SNS発のネットスラング「さす九」は、九州出身の男性の男尊女卑的言動を皮肉る言葉。その背景には、根強く残る伝統的な価値観と、女性の役割が固定化された現状がある。しかし、地域をひとくくりにする偏見や、九州出身者からの反論も。賃金格差や女性流出といった問題も絡み、ジェンダーギャップは全国的な課題。データに基づいた議論と、根本的な解決策が必要。

全国的なジェンダーギャップとの関連性

九州のジェンダーギャップ問題、根本原因は?

賃金、進学、風土の複合的な影響。

女性の活躍推進を阻む要因は、様々なものが複合的に絡み合っているんですね。

氷山の一角というか、表面に見えているものだけではないと感じました。

公開日:2023/12/11

✅ 女性の活躍推進を阻む要因として、国会における女性議員の少なさ、家父長制度時代からの既成概念が挙げられている。

✅ 先進国では男性の家事・育児参加が当たり前である一方、日本では女性の負担が依然として大きい。家父長制による男女役割分担の既成概念が、共働き世帯が増えても女性の負担を増やしている。

✅ ジェンダーギャップ解消のためには、男性の意識改革と同時に、女性が声を上げやすい社会を形成することが重要である。アイスランドの事例のように、女性の社会進出を促すための行動が必要である。

さらに読む ⇒LIFULL STORIES - 「しなきゃ、なんてない。 」に気づくメディア出典/画像元: https://media.lifull.com/crossviews/2023032062/九州の問題は、全国的なジェンダーギャップ問題と深く繋がっているんですね。

地域性や文化の違いを理解した上で、解決策を模索していく必要があると思います。

「さす九」を巡る議論は、九州に限らず、全国的なジェンダーギャップの問題へと繋がっています。

弁護士ドットコムニュースのアンケートや、相模女子大学特任教授の白河桃子氏の指摘によると、九州における問題は、賃金格差、大学進学率、風土的な問題が複合的に影響しています。

特に地方では、若い女性の流出が少子化の大きな要因となっており、賃金格差や女性が接待役を担うような風土が影響しています。

また、白河氏は、無意識の偏見が温存されやすい地域性も課題としており、九州に限らず、ジェンダー平等の問題は全国的な規模で解決する必要があると強調しています。

うちの地域でも、昔からの習慣が残っててなかなか変わらないのよね。でも、少しずつでも変わってほしいとは思うわ。

文化的な背景と課題

九州のジェンダー問題、男性の゛無自覚゛な反応とは?

「自分は悪くない」と「妻は強い」など。

「九州男児」という言葉に対するイメージも、世代や性別によって大きく異なるんですね。

言葉の意味合いって、時代とともに変化していくものですよね。

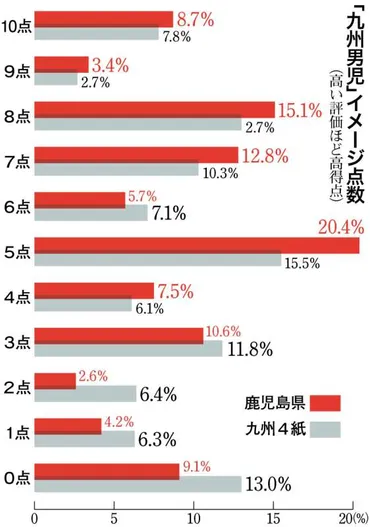

✅ 九州4紙のアンケート調査で、「九州男児」という言葉に対するイメージや受け止め方に男女や年齢による違いが見られ、特に女性は否定的な意見が多く、若い世代ほどジェンダー平等意識が高い傾向が明らかになった。

✅ 肯定派からは良い意味での男らしさを残したいという声がある一方、否定派からは時代遅れであるとの意見があり、専門家は言葉がジェンダー役割を強化する可能性を指摘し、令和の時代における言葉の刷新が必要であると述べている。

✅ 「九州男児」という言葉は、これまでの強い男性像を象徴する言葉として存在してきたが、共働きが一般的になった現代では、その意味合いが変化しつつあり、言葉の遺産をポジティブに刷新するか、消滅させるかの転換期にあると示唆されている。

さらに読む ⇒鹿児島のニュース - 南日本新聞 | 373news.com出典/画像元: https://373news.com/lineup/kotimina/detail/166266/九州の文化的な背景や価値観が、ジェンダーギャップの問題に深く関わっていることがよくわかりました。

個々の価値観を尊重しつつ、より良い方向へ進むには何が必要でしょうか。

議論は、九州における男女の役割分担や、価値観の多様性、そして変化への抵抗といった文化的背景にも及びます。

九州には「肥後もっこす」のような男性像があり、それが男尊女卑の文化を助長している側面も指摘されています。

一方で、家庭環境によって育つ価値観は異なり、ジェンダーバイアスに対する意識も様々であるため、一概に語ることはできません。

問題提起に対する男性側の反応として、自身は何も悪いことをしていないという姿勢や、「うちの妻は強い」といった主張も見られます。

これらの反応は、社会全体におけるジェンダーギャップの解消には繋がらないと白河氏は指摘しています。

「うちの妻は強い」とか言ってる場合じゃないんだよ。本気でジェンダーギャップ解消したいなら、もっと具体的な行動を起こさないと。

解決への道筋と未来への展望

ジェンダー格差改善、具体的に何が重要?

根本的解決策と多様なデータに基づく議論。

経営の中枢で活躍する女性が増えることは、ジェンダー格差の改善に繋がる重要な一歩ですね。

もっと多くの女性が活躍できるような社会になってほしいです。

公開日:2023/03/08

✅ 男女雇用機会均等法施行後に入社した女性たちの多くが50代後半となり、役員に昇進するケースは少ない状況。

✅ 九州・山口の地場企業では、女性取締役は少なく、女性執行役員の存在も一部の企業に限られている。

✅ 西日本シティ銀行の小湊真美氏やJR九州の赤木由美氏など、経営の中枢で活躍する女性もいる。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20230308/k00/00m/020/006000c根本的な解決策が必要ということに、すごく共感しました。

データに基づいて議論すること、そして地方の特性を理解した上で施策を講じることが重要ですね。

ジェンダー格差を改善するためには、地方における第三次産業の比率を増やしたり、機械化を進めて農業や工場の女性比率を上げたりするなど、根本的な解決策が必要です。

客観的なデータに基づいて議論を進め、講演などでは、各地域の男女賃金格差やジェンダーギャップ指数などのデータと、リアルな出身者の声を組み合わせることが重要です。

また、「出て行った人」の声も貴重な情報源となり、表面的な施策ではなく、根本的な変革を目指す必要があります。

議論においては、九州の文化や価値観の多様性を理解し、偏見を助長する可能性があることを意識することが求められます。

伝統を尊重しつつ時代の価値観を模索し、より良い未来を築くために一人ひとりが考え行動することが重要です。

結局、根本的なとこから変えていかないと、何も変わらないってことだよね。一過性の対策じゃなくて、もっと長い目で見て、いろんなことに取り組んでいく必要があると思うわ。

「さす九」という言葉を通して、九州のジェンダーギャップ問題、そして全国的な課題について深く考えることができました。

解決のためには、一人ひとりの意識改革と行動が重要ですね。

💡 「さす九」は、九州のジェンダーギャップ問題を象徴する言葉として広まりました。

💡 SNSでの議論を通じて、様々な意見が交わされ、問題が可視化されました。

💡 解決のためには、意識改革と具体的な行動が不可欠です。