円安って何?その影響と対策を徹底解説!(円安、日本経済)歴史的な円安:原因、影響、そして未来への課題

歴史的な円安が日本経済を揺るがす!2022年からの円安トレンドは、輸出企業の追い風となる一方、輸入コスト増、物価上昇、中小企業への打撃など、多面的な影響をもたらしています。為替予約などの対策も重要。大企業は利益を国内投資に活かせるか?円安の行方は、今後の日本経済を左右する重要なカギとなる。

円高・円安それぞれの影響とリスク

円安倒産を招く原因は?為替変動が企業に与える影響とは?

輸入コスト増と円の実質購買力低下です。

円高と円安、それぞれのメリットとデメリットを比較し、リスクについても解説していきます。

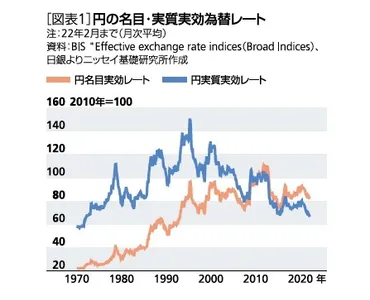

✅ 円の実質実効為替レート(REER)は50年ぶりの低水準であり、日本と海外の物価上昇率の差や、日銀の金融緩和、国際収支構造の変化などがその背景にある。

✅ REERの下落は、輸出の増加や資産効果、インバウンド消費の増加などのプラス面がある一方、輸入コストの増加というマイナス面もあり、特に輸出数量の伸び悩みやインバウンド消費の低迷により、プラス効果は限定的になっている。

✅ 円安の要因としては、日本の低成長と物価低迷、日銀の大規模緩和、企業の海外シフト、原油価格の高騰による円の実需減少などが挙げられる。

さらに読む ⇒ シンクタンクならニッセイ基礎研究所 出典/画像元: https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=71027?site=nli円の実質実効為替レートが50年ぶりの低水準にあるとのことですが、輸出入企業にとっては、為替変動のリスク管理が非常に重要になってきますね。

円安・円高はそれぞれ異なる影響をもたらし、輸出入を行う企業にとって重要な経営課題となります。

円高では海外からの資材や商品の価格が安くなる一方で、輸出企業の競争力を低下させることもあります。

為替変動は、金利、物価、貿易収支など複数の要因によって引き起こされます。

円安が進行すると、輸入コスト増による円安倒産が増加する可能性があり、円の実質実効為替レートが低下することで円の購買力も低下します。

円安だと輸入品が高くなるから、生活が苦しくなるわよね。でも、輸出企業が儲かるのはちょっと嬉しいかも。難しいわね。

為替リスクへの対策と経済への影響経路

円安リスク対策、企業は何をすべき?

為替予約でリスクを軽減しましょう。

為替リスクへの対策について、企業がどのような方法でリスクを軽減しているのかを見ていきましょう。

公開日:2025/06/17

✅ 円安と円高は、金利、物価、貿易収支などの要因によって引き起こされ、企業の輸出入業務に大きな影響を与える。

✅ 円安は輸出企業に有利に働き、海外での価格競争力を高める一方、輸入コストを増加させる。円高は輸出企業の競争力を低下させるが、輸入コストを削減する。

✅ 為替変動リスクを管理するため、多くの企業は為替予約などのヘッジ戦略を採用し、将来の為替レートを固定してリスクを軽減している。

さらに読む ⇒株式会社サンプランソフト出典/画像元: https://www.sunplan.co.jp/column/2186/為替予約のようなヘッジ戦略は、企業経営の安定に不可欠ですね。

円安の影響は、貿易を通して多岐にわたるため、注意が必要です。

円安リスクに対応するために、企業は様々な対策を講じています。

その中でも「為替予約」は有効な手段の一つです。

為替予約は、将来の外貨売買を事前に約束することで、為替レートの変動リスクを軽減し、経営の安定に貢献します。

しかし、教科書的な想定とは異なり、円安は輸出物価を上昇させ、輸入物価も円ベースで変動しやすいため、注意が必要です。

円安の影響は、貿易を通して輸出入数量の変化や、輸出物価と輸入物価の相対的な関係(交易条件)の変化という二つの経路から日本経済に影響を与えます。

為替予約は、まさにリスク管理の基本だな!企業は、常に変化する為替レートに敏感に対応し、経営を安定させる必要がある。

持続的な成長に向けた課題と展望

国内投資を促すには?円安対策も必要?

利益の賃金・投資への還元、円安対策です。

最後に、日本経済の持続的な成長に向けて、どのような課題があるのか、そして今後の展望について解説します。

公開日:2024/01/08

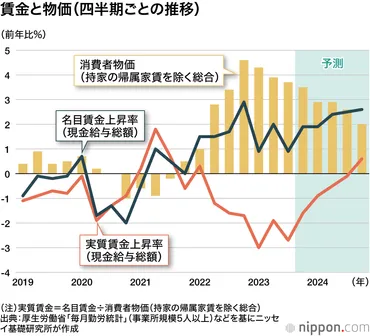

✅ 2023年の日本の実質GDPはコロナ禍前の水準を上回ったものの、個人消費や設備投資は低迷しており、経済の正常化には至っていない。

✅ 2024年の日本経済は、物価と賃金の好循環が重要であり、24年春闘では賃上げ率が4%台に達する見込み。物価上昇は鈍化傾向で、実質賃金は年後半にプラス転換する可能性がある。

✅ 政府の経済対策による実質GDP押し上げ効果は限定的と見られ、家計支援策として減税や給付金が実施されるが、消費への影響は一時的なものにとどまる可能性が高い。

さらに読む ⇒nippon.com出典/画像元: https://www.nippon.com/ja/in-depth/d00963/大企業の利益を国内の賃金上昇や設備投資に繋げることが、日本経済の成長には不可欠ですね。

今後の為替レートの動向にも注目していきましょう。

専門家は、大企業が得た利益を国内の賃金上昇や設備投資に活かすことが、日本経済の持続的な成長に不可欠だと指摘しています。

政府は企業の国内投資を促す政策を推進し、円安の負の影響を緩和する必要があります。

2022年10月には円相場が1ドル=151円台にまで下落しましたが、為替レートは様々な要因が複合的に影響して決定されるため、今後の動向を注視する必要があります。

日本経済の成長には、企業が国内投資を増やすことが大事だってことね。政府も企業を応援する政策をもっと積極的に行ってほしいわ。

本日の記事では、円安をテーマに、その背景、影響、そして対策について解説しました。

今後の日本経済の動向を注視していきましょう。

💡 円安は、金利差拡大や貿易収支悪化が主な要因。輸出企業には利益、輸入にはコスト増。

💡 企業は為替予約などのヘッジ戦略でリスク管理。円安・円高それぞれのメリット・デメリットを理解。

💡 持続的な成長には賃金上昇と設備投資が重要。今後の為替レートの動向に注目が必要。