トカラ列島群発地震、何が起きている?住民の不安と専門家の見解は?トカラ列島近海で群発地震多発、過去の事例と今後の注意点

鹿児島県トカラ列島近海で群発地震が活発化!2013年以来の最多規模で、最大震度4を観測。専門家は警戒を呼びかけ、今後の揺れに注意を促しています。過去の事例や「トカラの法則」など、関連情報と安全対策を解説。地震のメカニズム、火山活動との関連性、そして南海トラフ地震への影響についても言及。最新情報を確認し、事前の備えを忘れずに!

「トカラの法則」と専門家の見解

トカラの法則って何?地震の前兆なの?

科学的根拠のない噂。専門家は否定。

3つ目の章では、SNSで話題になっている「トカラの法則」と、専門家の方々の見解について解説します。

「トカラの法則」とは一体何なのでしょうか?。

✅ トカラ列島近海で地震が頻発しており、過去の事例から国内での大地震との関連を指摘する声(「トカラの法則」)がSNSで話題になっている。

✅ 過去には、トカラ近海の地震後に東日本大震災や熊本地震が発生した例があるが、専門家は科学的根拠はないと否定している。

✅ 専門家は、日本全体が地震多発地帯であり、単なる偶然の可能性が高いと指摘し、日頃からの地震への備えを呼びかけている。

さらに読む ⇒鹿児島のニュース - 南日本新聞 | 373news.com出典/画像元: https://373news.com/news/local/detail/147840/「トカラの法則」は科学的根拠がないというのは、少し安心しました。

でも、やはり日頃からの備えは大切ですよね。

備えあれば憂いなし!。

SNSでは「トカラの法則」と呼ばれる、群発地震が大地震の前兆とする噂が広がっていますが、専門家は科学的根拠がないと否定しています。

2011年の東日本大震災や2016年の熊本地震の前に、トカラ列島で群発地震が起きていたことがありますが、必ずしも大地震が起きるわけではありません。

専門家や気象庁は、「トカラの法則」と南海トラフ地震に直接的な因果関係があるという科学的証拠はないと明言しています。

トカラ列島と南海トラフ地震は地理的に離れており、両者の関連性を示すメカニズムは解明されていません。

日本全体が地震多発地帯であるため、トカラ列島の群発地震後に他地域で大地震が発生するのは「偶然の一致」であるという見方が主流です。

7月5日の大災難予言も含め、現時点では科学的根拠に乏しい俗説であり、今後の地震活動には注意を払う必要があります。

あの世に持って行けるものは、あの世には持って行けないってことね。生きてる間に、ちゃんと備えておかないとね。

火山活動と今後のリスク

トカラ列島の噴火リスク、住民は何をすべき?

情報確認、備え、訓練が重要。

4つ目の章では、火山活動と今後のリスクについて解説します。

トカラ列島と火山活動の関係にも注目していきます。

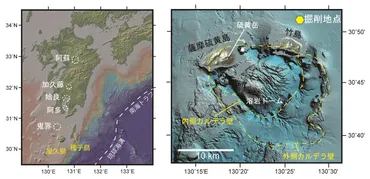

✅ 鹿児島県沖の鬼界カルデラで、約7300年前の巨大噴火に至るマグマ蓄積過程が、深海掘削調査により解明された。

✅ 約9万5000年前の噴火後、マグマ供給が一旦途絶えた後、約4万3000年前からマグマ供給が再開し、約9000年かけてマグマが蓄積し、巨大噴火に至った。

✅ 研究成果は、過去の噴火履歴を詳細に追跡したものであり、今後の火山活動の予測に役立つ可能性がある。

さらに読む ⇒Science Portal - 科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」出典/画像元: https://scienceportal.jst.go.jp/newsflash/20240918_n01/鬼界カルデラの話、大きい噴火が起きたら大変ですよね。

でも、地震と噴火が直接関係ないというのは、少し救いです。

海底地震計の整備は重要ですね。

トカラ列島は、縄文文化を壊滅させた「鬼界カルデラ」に近い位置にあり、火山活動との関連性も注目されています。

専門家は、活火山が存在することから、将来的な噴火のリスクを完全に否定できないと指摘しています。

鬼界カルデラの破局噴火が発生した場合、甚大な被害が出る可能性も警告しています。

しかし、地震活動とカルデラ噴火の直接的な関連性を示す証拠は少なく、過去の事例からも地震がカルデラ噴火に直結することは稀です。

海底地震計の整備など、観測体制の強化が重要とされています。

津波のリスクは低いものの、住民と旅行者は最新情報の確認、避難ルートと備蓄の確認、避難訓練への参加といった事前の備えが重要です。

おいおい、噴火したら、うちの会社にも影響があるかもしれん。何か対策を講じねばならんな。

今後の注意点と防災対策

根室半島沖の地震、何に注意すべき?

安全確保と最新情報収集、事前の備え!

最後の章では、今後の注意点と防災対策について解説します。

私たちができること、そして専門家が推奨する対策とは?。

✅ 北海道釧路市で開催された防災シンポジウム「海溝型地震の被害想定と減災」では、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震と津波に対する防災対策が議論された。

✅ 過去の津波堆積物調査から、北海道の太平洋沿岸では過去に巨大津波が何度も発生しており、今後30年以内にM9クラスの超巨大地震が発生する可能性も指摘されている。

✅ 地理情報システム(GIS)を活用した津波避難訓練の評価や、高校での「地理総合」必修化を通じた地域防災力の向上などが重要であると提言された。

さらに読む ⇒くらし×防災メディア「防災ニッポン」読売新聞出典/画像元: https://www.bosai.yomiuri.co.jp/biz-article/8477千島海溝沿いでも地震が頻発しているんですね。

旅人の情報も貴重です。

冷静な判断と、日頃からの備えは、本当に大切ですね。

今回の群発地震は、根室半島南東沖でM6.0の地震が発生した時期と重なっており、千島海溝沿いでは1ヶ月で3回目のM6超の地震が発生しています。

旅人からは、この地域の火山活動の活発さ、交通機関の不安定さなどに関する報告も上がっています。

自治体も注意喚起を行っており、引き続き冷静に情報を収集し、安全確保を意識することが求められます。

地震学者は常にデータを分析し、最悪のシナリオに備えています。

防災対策にはリスク評価と最新データに基づく対応が重要です。

今後も、専門家の意見を参考にしつつ、冷静な判断と継続的な備えが求められます。

避難経路の確認や事前の備えが命を守るために不可欠です。

地震はいつ来るか分からんからね。防災訓練とか、ちゃんと参加せんとね。あと、非常食のチェックも忘れちゃだめだよ。

本日はトカラ列島の群発地震について、様々な角度から解説しました。

地震への備えは、本当に大切ですね。

皆様も、日頃から防災意識を高めていきましょう。

💡 トカラ列島では群発地震が頻発し、住民は不安を感じています。

💡 過去の事例から、地震のメカニズムや専門家の見解を学びました。

💡 今後の注意点として、日頃からの備えと、正確な情報の収集が重要です。