日銀の金融政策はどうなる? 植田新総裁と日本経済の未来を読み解く?日本銀行の金融政策、歴史、そして未来

日本の中央銀行、日銀の役割と金融政策を徹底解説!物価安定を目指し、金利や資金供給量を調整する多様な手法を紐解きます。ゼロ金利、量的緩和、YCC…過去の政策とその変遷を振り返り、黒田元総裁の異次元緩和から植田新総裁の現在までを分析。金融政策決定会合で何が議論され、市場にどう影響するのか?投資戦略に役立つ情報満載。未来の日本経済を読み解く鍵がここに。

金融政策の主要な手段と市場への影響

日銀の金融政策、何が株価を左右する?

利上げ・利下げで株価は変動。

金融政策の手法は多岐にわたりますが、それぞれが市場に与える影響は大きいですね。

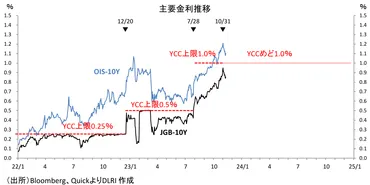

✅ 日銀はYCC(イールドカーブ・コントロール)を事実上終息させ、長期金利が市場で決定される環境へと移行しつつある。

✅ 量的金融緩和による国債買入れは高水準で継続しており、日銀の保有国債残高は依然として大きい。今後は巨大なポートフォリオをどのようにコントロールするかが課題となる。

✅ 2024年上期は、多角的レビュー終了と金融政策の枠組み変更判断が重なる重要な時期であり、日銀の今後の金融政策運営が注目される。

さらに読む ⇒第一生命経済研究所TOPページ出典/画像元: https://www.dlri.co.jp/report/macro/288337.html金利政策、量的・質的金融緩和、YCC...。

それぞれの政策が、株価や為替に与える影響を理解しておくことは重要ですね。

日銀の金融政策は、金利や資金供給量を調整することで経済活動をコントロールします。

金融政策の主要な手法として、金利政策、量的・質的金融緩和(QQE)、イールドカーブ・コントロール(YCC)、外国為替市場への介入があります。

金利政策では、短期金利と長期金利を調整し、経済活動をコントロールします。

QQEは、市場への資金供給量を増やし、デフレ脱却を目指します。

YCCは、長期金利の目標値を設定し、金利の変動を抑制します。

為替市場への介入は、円相場を安定させるために行われます。

金融政策決定会合の結果は、株価や為替に影響を与えます。

一般的に、利上げは株価を下落させやすく、利下げは株価を上昇させやすい傾向があります。

利上げは企業の支払利息を増やし、業績に悪影響を与える可能性があるためです。

逆に、利下げは企業の資金調達を容易にし、事業拡大を促すため、株価を押し上げる可能性があります。

金融政策と財政政策は連携して経済の安定を支え、投資家は日銀の政策発表や経済指標、市場の反応に注目し、自身の投資戦略を調整する必要があります。

ふむふむ、株価ってのは、ほんと、日銀の政策に左右されるんだね。勉強になるわー。

歴代総裁と金融政策の変遷

日銀総裁、時代をどう変えた? 印象的な政策は?

インフレ・デフレ対策、金融緩和、危機対応。

歴代総裁の金融政策は、その時代背景を色濃く反映していますね。

公開日:2023/12/12

✅ 黒田東彦前日銀総裁が『日本経済新聞』の連載「私の履歴書」に登場し、金融関係者から注目を集めた。

✅ 連載では、退任後短期間での登場に驚きの声が上がり、金融政策の影響の長期性を考慮すると、沈黙を守るべきとの意見もあった。

✅ 日銀ウォッチャーからは、黒田氏の金融政策に対する万能論の原点を探る上で、英国留学での経験が興味深いと指摘されている。

さらに読む ⇒ 東洋経済オンライン出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/720780各総裁が、それぞれの時代に合わせた金融政策を打ち出してきたことがよくわかります。

歴史を振り返ることで、現在の政策への理解も深まりますね。

日本銀行の歴代総裁は、各時代の経済課題に対応し、金融政策を通じてインフレ・デフレ対策、経済成長促進、金融危機対応など、多岐にわたる政策を展開してきました。

明治・大正期には、初代吉原重俊が銀本位制を導入し近代金融制度を確立しました。

昭和期には、一萬田尚登がインフレ抑制と財政規律回復に貢献し、森永貞一郎がオイルショックに対応しました。

バブル経済期には、三重野康がバブル抑制のため金融引き締めを行いましたが、バブル崩壊を引き起こしました。

デフレ期には、福井俊彦が量的緩和を終了し金融正常化を目指しましたが、世界金融危機の影響を受け、白川方明はリーマン・ショックに対応し金融緩和を強化しましたが、デフレ脱却は困難でした。

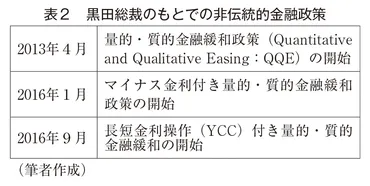

黒田東彦は「異次元の金融緩和」を実施し、円安誘導による企業収益改善と雇用拡大に貢献しました。

歴代総裁の政策、なるほど。それぞれの時代で、色んな苦労があったんだろうな。こういうのを知っておくのも、経営者としては大事だな。

植田新総裁のもとでの政策転換と今後の展望

日銀・植田総裁、物価と成長、どうバランス?

慎重な政策で、経済成長目指す。

植田新総裁のもとでの政策転換は、今後の日本経済に大きな影響を与える可能性がありますね。

✅ 黒田総裁から植田新総裁への交代に伴い、金融政策の行方が注目されており、特に非伝統的金融政策の継続や変更の可能性が議論されている。

✅ 日本は1990年代後半から非伝統的金融政策を導入し、ゼロ金利政策や量的緩和政策を実施してきたが、インフレ目標の達成は容易ではなかった。

✅ 本稿では、過去の研究で用いられたトピック分析の手法を用いて、植田新総裁就任後の政策スタンスの変化を分析する試みについて言及している。

さらに読む ⇒一般財団法人 日本経済研究所出典/画像元: https://www.jeri.or.jp/survey/%E6%A4%8D%E7%94%B0%E6%96%B0%E7%B7%8F%E8%A3%81%E3%81%AE%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%94%BF%E7%AD%96%E3%81%AE%E8%A1%8C%E6%96%B9/植田新総裁は、金融政策の正常化に向けて慎重な姿勢を示していますね。

過去の政策を踏まえつつ、持続可能な経済成長を目指すという姿勢が印象的です。

31代植田和男総裁は、金融政策の正常化に向けた慎重なスタンスをとっており、物価安定と経済成長のバランス調整が課題となっています。

日銀は、年4回(通常1月、4月、7月、10月)の金融政策決定会合において、「経済・物価情勢の展望」(展望レポート)を決定し公表しています。

このレポートは、先行きの経済・物価見通しや上振れ・下振れ要因を詳しく点検し、それに基づく金融政策運営の考え方をまとめたものです。

植田新総裁のもとでは、米国や欧州のインフレ抑制のための利上げと比較して、日本の現状に合わせた政策変更の可能性が考察されています。

非伝統的金融政策における期待への働きかけの重要性が強調され、過去の総裁の発言分析が政策理解に役立つとされています。

今後は、金融緩和政策の副作用を考慮しつつ、持続可能な経済成長に向けた政策転換が求められています。

植田さん、慎重派なのね。難しい舵取りになると思うけど、頑張ってほしいもんだべさ。過去の教訓を活かして、良い方向に向かってほしいね。

本日の記事では、日本銀行の金融政策について幅広く解説しました。

今後の日本経済の動向を注視していきましょう。

💡 日本銀行の役割、金融政策の種類、歴史的変遷を解説しました。

💡 黒田元総裁の異次元緩和、植田新総裁の政策転換について解説しました。

💡 金融政策が日本経済に与える影響と、今後の展望について考察しました。