年輪年代学とは?樹木の年輪が語る歴史の謎を解き明かす?年輪年代学の基本から応用、そして未来展望

樹木の年輪が語る、時を超えた物語。年輪年代学は、木材の年輪パターンから伐採年代を特定する科学です。気候変動の記録を読み解き、考古学や歴史研究に革新をもたらしました。建造物の年代特定、文化財の保存、さらには気候変動研究にも貢献。過去3000年分の木材データを基に、日本の歴史研究に新たな光を当てます。未来へ繋がる、年輪年代学の世界へ。

年輪年代学の利点と課題

年輪年代測定、何が重要?正確な年代測定?

伐採年代と実際の使用年代のズレに注意。

年輪年代学の利点と課題について、深掘りしていきます。

✅ 年輪年代法を用いた研究において、弥生・古墳時代の年代が100年遡るという主張に対し、飛鳥時代の建造物の測定値と記録のずれや、旧標準パターンの接続ミスが問題点として指摘されている。

✅ 特に、法隆寺五重塔の心柱の年代測定結果が建築記録や構造上の観点から整合性が取れないこと、そして測定に用いられた旧標準パターンの基礎データが非公開であることが批判の根拠となっている。

✅ 著者は、旧標準パターンの問題点を指摘し、光谷氏の反論に対し再反論を行っている。また、標準パターンと基礎データの公開を求めている。

さらに読む ⇒日本古代史ネット|トップページ出典/画像元: https://nihonkodaishi.net/special/washizaki/problems-with-treering-chron.html法隆寺の建造年代を巡る議論は、年輪年代測定法の解釈における問題点を浮き彫りにしていますね。

年輪年代学は放射性炭素年代測定の較正にも利用され、より正確な年代測定を可能にします。

大阪府池上曽根遺跡の神殿のヒノキ柱の伐採年特定(紀元前52年)は、従来の土器編年による年代観を100年繰り上げる結果をもたらしました。

しかし、年輪年代測定法には問題点も存在します。

決定されるのはあくまで樹木の伐採された年代であり、建築物や木製品の製作・使用年代と必ずしも一致しないことです。

古材の再利用や補修、表面の削り取りなどにより、実際の年代と異なる結果が出る可能性があります。

法隆寺の建造年代を巡る議論は、年輪年代測定法の解釈における問題点を示唆しています。

うーん、伐採された年代と建築の年代が違うこともあるんだね。難しい問題もあるんだな。

日本における年輪年代学の展開と研究

日本の年輪年代学、何千年分の標準パターンを構築?

約3000年分のヒノキ・スギのパターン

日本における年輪年代学の展開と研究について、見ていきましょう。

✅ 古代の遺跡から発見された遺物に関する研究で、年代測定や分析を通して、その価値や歴史的背景を明らかにしようとしている。

✅ 研究では、C14(炭素14)年代測定や、様々な分析手法を用いて、遺物の種類や制作年代、製造技術などを詳細に調査している。

✅ 研究の結果は、遺物の保存状態や、歴史的文脈の解明に役立ち、今後の研究や展示にも活かされることが期待されている。

さらに読む ⇒新協地水出典/画像元: http://sinkyo-tisui.co.jp/e_and_w_old/no59/5904.html日本でも30年以上の歳月をかけて研究が進められているんですね。

基礎データの収集も重要ですね。

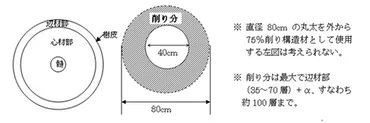

年輪年代学は、日本においても研究が進められており、30年以上の歳月をかけて全国各地から木材試料を入手し、ヒノキやスギの暦年標準パターンを約3000年分構築されました。

研究室では、文化財に応用するための基礎データとして、現生木の年輪変動データを収集しています。

具体的には、全国各地の木材標本を収集し、地域ごとの年輪変動の違いを分析することで、木材の産地推定に役立てるための研究も行っています。

また、木質文化財の調査に必要な科学的知識(木材科学、年代学、保存科学など)を習得するための研修や、アウトリーチ活動を実施し、専門知識の普及に努めています。

現生木のデータ収集や、木材の産地推定の研究なんて、面白いな!日本の文化財研究にも役立つから、ミリオネアとしては応援したい。

年輪年代学の未来と展望

年輪年代学、文化財研究にどう貢献?どんな新発見?

年代特定、自然災害との関連性、デジタル画像技術。

年輪年代学の未来と展望について、考察していきます。

公開日:2025/02/01

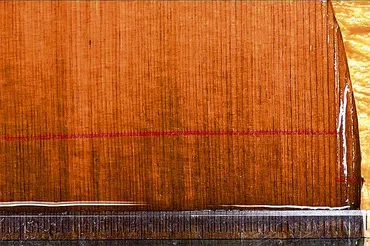

✅ 奈良文化財研究所が、木造建造物や仏像の年代特定に用いる年輪年代測定の基礎データを初めて公開し、測定結果の検証を可能にした。

✅ 公開されたデータには、平城京跡出土の遺物に関する年輪幅の数値データとデジタル画像が含まれ、研究への参入促進と信頼性の向上を目指している。

✅ 今後はAIによる年輪の自動計測や、文化財の年代をスマートフォンで確認できる技術開発など、研究の飛躍的な進展が期待されている。

さらに読む ⇒読売新聞オンライン : ニュース&お得サイト出典/画像元: https://www.yomiuri.co.jp/local/nara/news/20250201-OYTNT50019/AIによる年輪の自動計測や、スマホでの確認技術開発など、今後の発展が楽しみですね!。

年輪年代学の活用は、木材文化財の年代特定だけでなく、人と自然との関わり合いの歴史に関する多様な視点を提供します。

研究室の活動成果は、様々な刊行物として発表されており、年輪年代学の技術開発、文化財への応用、木材産地推定、非破壊年代測定技術の開発など、多岐にわたる研究内容が報告されています。

これらの研究は、文化財の正確な年代特定に貢献するだけでなく、自然災害との関連性や、デジタル画像技術の活用など、年輪年代学の新たな可能性を切り開いています。

年輪年代学の普及により、日本の歴史研究において世界共通の時間軸が確立されることが期待されます。

考古学的な年代推定は、編年、放射性炭素年代測定法、年輪年代測定法の相互補完により精度を向上させています。

年輪年代学って、すごいな!考古学的な年代推定の精度を上げるために、色んな方法が使われてるんだね!

本日は年輪年代学について、その基礎から応用、そして未来の展望まで、幅広くご紹介しました。

今後の研究の発展に期待ですね。

💡 年輪年代学は、樹木の年輪パターンから木材の年代を特定する科学です。

💡 考古学や文化財研究において、正確な年代測定を可能にする重要な技術です。

💡 年輪年代学は、更なる技術革新と、多分野への応用が期待されています。