貸金庫の不正問題とは?三菱UFJ銀行とみずほ銀行の事件から考える、安全対策と今後の課題?三菱UFJ銀行とみずほ銀行の貸金庫不正事件に見る問題点と対策

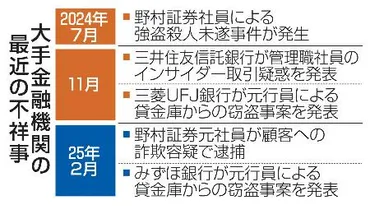

三菱UFJ銀行の貸金庫不正事件が発覚!管理体制の甘さが露呈し、銀行の信頼が揺らいでいる。自民党が再発防止策を要請し、政府も脱税・マネロン対策を検討。低金利時代の新たな収益源として拡大した貸金庫サービスだが、セキュリティ脆弱性も指摘される。安全な資産管理のために、貸金庫の利用を検討するなら、信頼できる銀行選びと、自己管理が重要。

貸金庫の役割とみずほ銀行の対応

貴重品を守る貸金庫、みずほ銀行はどうなった?

新規受付は原則停止しています。

みずほ銀行でも同様の事件が発覚したことは、貸金庫の管理体制に対する信頼を大きく損なうものでした。

✅ みずほ銀行で貸金庫からの巨額窃盗が発覚し、三菱UFJ銀行に続き、銀行の管理体制の甘さが露呈した。

✅ 銀行は重大な不祥事を隠蔽していたことが判明し、不祥事隠蔽体質が問題視されている。

✅ 記事は、銀行の信用を揺るがす問題として、読者登録を促す形で締めくくられている。

さらに読む ⇒静岡新聞DIGITAL Web出典/画像元: https://news.at-s.com/article/1658097貸金庫は貴重品を安全に保管できる手段として、個人資産の管理に有効です。

しかし、今回の事件で信頼が揺らいでいる状況です。

貸金庫は、貴金属、高価な時計や美術品、重要書類などの貴重品を安全に保管するための有効な手段です。

多重のセキュリティ対策が施されており、個人資産の管理を万全にしたい方には推奨されます。

みずほ銀行の貸金庫サービスでは、個人・法人向けに、金庫内のキャビネットを貸し出し、有価証券や貴金属などを安全に保管できるサービスを提供していました。

貸金庫の種類は、店舗によって全自動型、半自動型、手動型があり、暗証番号と鍵で開閉します。

しかし、みずほ銀行は、貸金庫の新規受付を原則停止しました。

この措置は、貸金庫ビジネスの見直しと、顧客の安全と信頼確保を目的としています。

あらまあ、みずほ銀行でもあったのね。貸金庫って、お金持ちの人が使うイメージだったけど、なんか怖い話になってきたわね。

貸金庫の注意点と今後の展望

貸金庫利用で大切なのは?料金と解約時の注意点!

料金確認と、解約時の手続き・持ち物。

金融庁による監督指針の改定は、マネーロンダリング対策の強化として重要です。

公開日:2025/03/27

✅ 金融庁は、貸金庫からの現金保管を事実上禁止する監督指針改定案を公表。マネーロンダリング対策が目的。

✅ 貸金庫の利用目的の確認や、入室時の立ち会い・カメラ撮影などを例示。

✅ 貸金庫からの窃盗事件があった場合、原則として公表することを盛り込んだ。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/AST3W3FQ3T3WULFA00GM.html貸金庫利用者は、預けた物の目録を自分で管理する必要があるんですね。

今後は、より厳格な管理体制が求められるでしょう。

貸金庫利用時には、銀行は中身を把握しないため、預けた物の目録は自分で管理する必要があります。

利用料が発生するため、事前に料金プランを確認することが重要です。

貸金庫の管理体制強化のためには、内部不正防止のための入室手続きや予備鍵の保管方法などの管理体制を強化する必要があります。

みずほ銀行では、解約時には、貸金庫の鍵やカードなどが必要で、格納物を全て引き取った上で鍵を返却し、年払いの場合には残りの期間の手数料が月割で返金されます。

貸金庫サービスは、変化する金融環境の中で、顧客のニーズに応える形で進化していくことが求められています。

貸金庫も、時代の変化に合わせて進化していく必要があるってことだな。セキュリティ対策と、顧客の信頼回復、両立させないと。

今回の記事では、貸金庫の不正問題について、その背景や対策、今後の展望をまとめました。

信頼回復のため、徹底した管理体制の構築を期待します。

💡 三菱UFJ銀行、みずほ銀行で発生した貸金庫の不正事件は、管理体制の甘さを露呈した。

💡 金融庁は、マネーロンダリング対策として、貸金庫の利用に関する監督指針を改定する。

💡 貸金庫は、変化する金融環境の中で、顧客のニーズに応える形で進化していく必要がある。