点字ブロックの安全対策と課題?視覚障害者誘導用ブロックの現状と未来

視覚障害者の安全を守る点字ブロック。JIS規格に基づき形状が定められ、踏切への設置義務化も進む一方、課題も。高齢者や車椅子利用者の問題、設置場所の差、障害物など、改善点も多く残されています。点字ブロックの正しい理解と適切な設置は、すべての歩行者の安全に不可欠。今後の更なる安全対策に期待が高まります。

💡 点字ブロックは視覚障害者の安全な歩行をサポートする重要なインフラであり、JIS規格による標準化が進められています。

💡 点字ブロックの設置は進んでいるものの、高齢者や車椅子利用者への配慮、設置場所による対応の差など、課題も存在します。

💡 踏切における点字ブロックの重要性が増しており、さらなる安全対策と、すべての歩行者にとってのバリアフリー化が期待されています。

それでは、点字ブロックの歴史から現状、そして課題と未来について、詳しく見ていきましょう。

JIS規格による標準化

点字ブロックの規格、何が重要?視覚障害者の安全を守る?

寸法、突起形状など、安全性を考慮した規格。

点字ブロックの規格は、視覚障害者の安全を守る上で非常に重要な役割を果たしています。

規格の変更点に着目しながら、その詳細を見ていきましょう。

✅ 2019年7月1日の法改正により、規格の名称が変更され、本文中の「日本工業規格」は「日本産業規格」に読み替える必要がある。

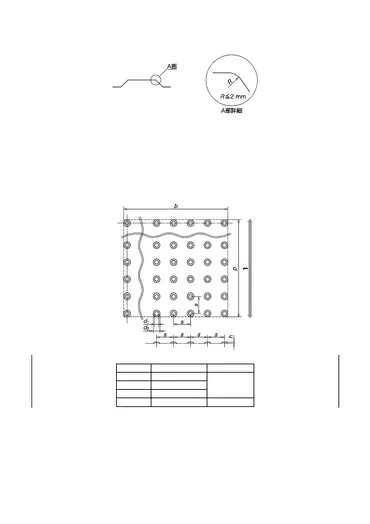

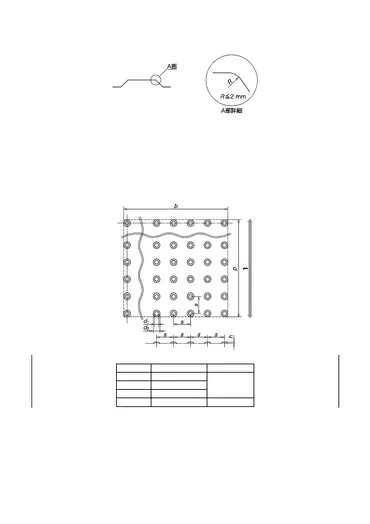

✅ 本規格は、視覚障害者誘導用ブロック等の突起の形状、寸法、配列に関するもので、ISO 23599を基に日本の実情に合わせて作成された。

✅ JIS T 9251:2001を改正し、この規格に置き換わったもので、変更箇所は下線で示されている。

さらに読む ⇒日本産業規格の簡易閲覧出典/画像元: https://kikakurui.com/t9/T9251-2014-01.htmlJIS規格による点字ブロックの詳細な寸法規定は、視覚障害者の方々が安全に歩行するために不可欠です。

実験データに基づく設計も素晴らしいですね。

2001年には日本工業規格(JIS)によって点字ブロックの形状が規定され、2012年には日本のJISを基にした国際規格も定められました。

JIS規格は、視覚障害者が識別しやすく、つまずきによる転倒を防ぐ安全性を考慮し、視覚障害者の協力のもと行われた実験データに基づいて、寸法(プレートの大きさ、突起の高さ、突起の間隔など)を詳細に規定しています。

具体的には、警告用点字ブロックの大きさ、点状突起の数、突起の間隔、高さなどが厳密に定められています。

なるほど、JIS規格に基づいて点字ブロックが作られているんですね。安全性と使いやすさを両立させるために、色々な工夫がされているんですね。素晴らしい!

点字ブロックの課題と問題点

点字ブロック、安全?問題も?日視連が求める改善とは?

設置場所の差、障害、識別困難さへの改善。

点字ブロックは、視覚障害者の歩行支援に不可欠ですが、様々な課題も存在します。

問題点を整理しながら、対策を考えていく必要があります。

公開日:2024/04/13

✅ 点字ブロックは、視覚障害者の歩行を助けるためのもので、正式名称は「視覚障害者誘導用ブロック」である。

✅ 世界初の点字ブロックは1967年に岡山県に設置され、その開発は三宅精一氏による。点字ブロックの色は周囲とのコントラストを意識して黄色が基本だが、設置者の裁量で他の色が採用されることもある。

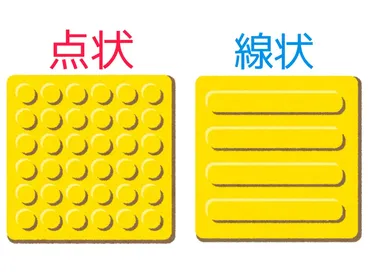

✅ 点字ブロックには、警告を示す点状ブロックと、道順を案内する線状ブロックがあり、日本で統一規格が定められている。

さらに読む ⇒一般社団法人With-Blind出典/画像元: https://www.with-blind.com/braille-block/点字ブロックは素晴らしい発明ですが、課題も無視できませんね。

特に色による識別困難や、設置場所による対応の差は、早急に改善すべき点だと思います。

点字ブロックは歩行者の安全確保に重要な役割を果たしていますが、一方で問題点も存在します。

高齢者や車椅子利用者の障害となること、同系色のブロックによる識別困難、点字ブロック上への障害物の設置などです。

また、点字ブロックの設置が努力義務にとどまる場所があるため、自治体によって対応に差が生じ、視覚障害者の安全が十分に確保されていない可能性があります。

日本視覚障害者団体連合(日視連)は、これらの課題に対し、改善を求めています。

点字ブロックって、ほんと大事なもんですよね。でも、色んな問題もあるんだなぁ。もっとみんなが使いやすくなるように、改善されるといいよね。

次のページを読む ⇒

踏切での視覚障害者の安全確保に不可欠な点字ブロック。ガイドライン改定後も対応に差があり、課題も。正しい理解と適切な設置が、全ての歩行者の安全を守る。