能登半島地震 被災者の仮設住宅生活は?課題と、復興への道を探る?石川県輪島市の現状と、多様化する仮設住宅

能登半島地震で被災した方々を支える応急仮設住宅。3つのタイプで整備され、入居が進むものの、長期化する仮設生活や自宅再建への不安、高齢者の健康問題などの課題が浮き彫りに。地域社会全体での支援、特に心のケアが不可欠。持続可能な復興に向け、政府の支援、より柔軟な供与期間、ZEH基準の木造仮設住宅など、多角的な取り組みが求められています。

長期化する仮設生活と被災者の現状

能登半島地震、被災者の今、最大の課題は何?

自宅再建の見通しと、長期化する仮設生活。

長期化する仮設生活は、被災者の心身に大きな影響を与える可能性があります。

特に、高齢者の方々への支援は急務ですね。

公開日:2024/02/06

✅ 輪島市に能登半島地震の被災者向けに仮設住宅が完成した。

✅ 記事は地震関連のニュースと、都議選やイラン関連のニュースを扱っている。

✅ アクセスランキングでは、都議選の結果やトランプ氏の発言などが注目されている。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/graphs/20240202/mpj/00m/040/035000f/20240202mpj00m040023000pこの章では、仮設住宅での生活が長期化することによる課題が述べられています。

インフラ復旧の遅れや、精神的なケアの必要性も重要ですね。

能登半島地震から半年が経過し、仮設住宅への入居が進む一方で、被災者は自宅再建の見通しが立たない不安を抱えています。

特に、インフラ復旧の遅れや、長期化する仮設住宅での生活は、高齢被災者の健康や再建への意欲を損なう可能性があります。

石川県は、元のコミュニティを維持できる「ふるさと回帰型」の仮設住宅を提案しましたが、建設戸数は限られており、仮設住宅と災害公営住宅を同時進行で検討する必要性が高まっています。

多くの被災者が元の住まいへの帰還を望む中、仮設住宅はあくまで一時的な救済であり、持続可能な復興計画が求められています。

仮設住宅での生活って、本当に大変そう…。やっぱり自分の家が一番だよね。早く元の生活に戻れるといいな。

課題山積の仮設住宅と長期的な視点での支援

仮設住宅の課題、高齢者や子供への影響は?

住宅環境、精神的サポート不足、地域支援が必要

東日本大震災の教訓を活かし、健康面や生活面での支援が強化されているのは良いことですね。

地域社会全体でのサポートが不可欠です。

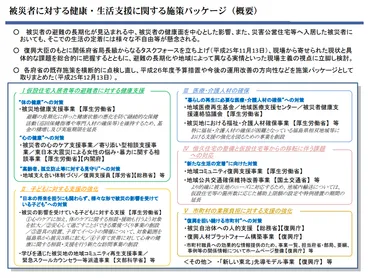

✅ 東日本大震災における被災者支援の長期化・多様化に対応するため、健康面や生活面での課題に対応する施策が検討された。

✅ 平成25年には「被災者に対する健康・生活支援に関するタスクフォース」が設置され、現場の課題を把握し、健康支援、子ども支援、医療・介護人材確保などに関する施策パッケージがまとめられた。

✅ その後、内閣総理大臣の指示により、総合的な施策が策定され、相談員や復興支援員の充実、コミュニティ形成への工夫、子どもの支援などが盛り込まれた「被災者支援(健康・生活支援)総合対策」が実施された。

さらに読む ⇒東日本大震災の教訓継承サイト出典/画像元: https://www.reconstruction.go.jp/311kyoukun/archive/chapter3-verse3.htmlこの章では、仮設住宅における課題と、長期的な視点での支援について言及しています。

課題解決のためには、地域住民の協力が不可欠ですね。

仮設住宅では、狭さや収納スペース不足などの住宅環境の課題、精神的サポートの不足、インフラ整備の遅れ、復興の遅れなどが課題として浮き彫りになっています。

特に、高齢者や子供への影響が大きく、地域社会全体での支援が不可欠です。

これらの課題を解決するためには、地域住民の協力と政府による支援が不可欠であり、被災者が安心して生活できる環境を整えるための支援が重要となります。

また、被災時の居住形態による供与期間の差を撤廃し、被災者が希望する限り、恒久的な住まいが確保できるまで供与期間を延長すべきという声も上がっています。

内閣府の災害救助事務取扱要領では、供与期間の制限について居住形態による規定はなく、被災地の復旧・復興状況に応じた柔軟な対応が求められています。

被災者の皆さんが安心して生活できる環境を整えることが、何よりも重要ですね。政府だけでなく、企業も積極的に支援していくべきです。

復興への道:木造仮設住宅の建設と見守り体制の重要性

被災地の木造仮設住宅、入居者の心のケアはどうしてる?

見守り体制とJOCAによる心のケアを実施。

木造の仮設住宅は、長期的な居住性と地域貢献に繋がる素晴らしい試みですね。

被災者の心のケアを含めた、持続的な復興支援が重要です。

✅ 能登半島地震の被災者向けに、石川県輪島市で木造長屋型の仮設住宅への入居が開始された。

✅ この仮設住宅は県産木材を使用し、2年経過後も公営住宅として住み続けられるように設計されている。

✅ 現在、5794戸の仮設住宅が着工されており、そのうち1385戸が木造長屋型で、県は8月中に入居希望者全員が入居できる6400戸の完成を目指している。

さらに読む ⇒TBS NEWS DIG出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/mro/1167671?display=1この章では、木造長屋型の仮設住宅の建設が進んでいること、見守り体制の重要性が述べられています。

心のケアも大切だという事がわかります。

被災地では、JBNと全木協が連携し、居住性の高い木造仮設住宅の建設が進められています。

輪島市町野仮設団地では、ZEH基準を満たした木造仮設住宅が建設され、長期的な居住性と地域貢献が期待されています。

応急仮設住宅の約7割が完成し入居が進む中、入居者の孤立を防ぐための見守り体制の構築が重要となっています。

公益社団法人「青年海外協力協会(JOCA)」は、見回りを実施し、被災者の心のケアにも努めています。

輪島塗の店舗兼住宅を全壊した清水さんは、見守りスタッフとの交流によって孤立感を軽減し、心の支えを得ています。

今後も継続的な見守り体制の強化が求められ、被災者の心のケアを含めた、持続的な復興支援が不可欠です。

木造の仮設住宅、あったかい雰囲気で良いね! 見守り体制も、被災者の方々にとっては本当に心強いだろうね。

本日の記事では、能登半島地震における仮設住宅生活の現状と課題、そして復興への道筋についてご紹介しました。

被災された方々が一日も早く、安心して暮らせる日が来ることを願っています。

💡 能登半島地震の被災者の多くは、仮設住宅での生活を余儀なくされている。その中で、様々な課題に直面している。

💡 被災者のニーズに応えるため、多様なタイプの仮設住宅が建設されている。木造住宅の建設や、見守り体制の強化も進められている。

💡 長期的な視点での支援が不可欠であり、被災者の健康面、精神面でのケア、持続可能な復興計画が求められている。