価格転嫁はどうなる?中小企業と物価高騰の現状と課題を徹底解説!(?)価格転嫁の現状と課題:中小企業の苦境を打開する鍵

物価高騰の波に抗う中小企業。価格転嫁は生き残りの鍵!労務費、原材料費、エネルギー費のコスト増を価格に反映させるには?政府支援や交渉術、成功事例から打開策を探る。原価把握、交渉タイミング、取引先との信頼関係が重要。価格交渉促進月間の最新調査結果を基に、価格転嫁の課題と未来を読み解く。発注側の理解と協力が不可欠!

価格転嫁成功への道:準備と交渉のポイント

価格転嫁、成功の鍵は?何を提示すべき?

原価と上昇データを示し、信頼関係を!

価格転嫁を成功させるためのポイントについて、解説していきます。

公開日:2023/07/18

✅ 経済産業省は、下請中小企業の価格交渉・価格転嫁を支援するため、全国の「よろず支援拠点」に「価格転嫁サポート窓口」を新設し、価格交渉に関する知識や方法を案内しています。

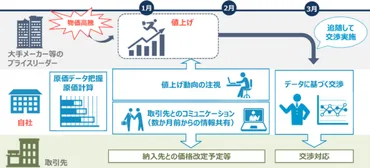

✅ 価格交渉では、必要なデータや資料を準備し、大手メーカーや競合他社の値上げ動向、取引先の価格改定動向に注意し、3ヶ月から半年前に情報共有することが重要です。

✅ 中小企業庁のアンケート調査によると、価格交渉が成功した割合は増加しているものの、価格転嫁が難航するケースも一定数存在し、商品廃番やスペックダウンなどの選択肢も推奨されています。

さらに読む ⇒新建ハウジング|工務店のための専門メディア出典/画像元: https://www.s-housing.jp/archives/318588価格転嫁成功には、原価を明確に示し、情報収集を行い、交渉のタイミングを見計らうことが重要。

価格転嫁サポート窓口も設置されているんですね。

新製品開発や商品スペックの調整など、代替策も視野に入れる必要があるとのこと。

価格転嫁を成功させるためには、原価を明確に示した交渉が有効です。

自社の原価を正確に把握し、原材料費、エネルギー費、労務費の上昇データを提示することが重要です。

個別受注生産の場合、適正価格の算出が難しいため、原価計算能力の向上が求められます。

また、日常的なコミュニケーションによる信頼関係構築や競合他社の動向を見極めたタイミングも重要です。

価格転嫁交渉を支援するため、経済産業省は全国のよろず支援拠点に価格転嫁サポート窓口を設置しています。

価格交渉が難航する場合は、新製品の開発や商品スペックの調整といった代替策も検討すべきです。

ちゃんと原価を計算して、データを見せることが大事なのね。うちの旦那にも教えてあげようっと。でも、うちには難しそうだなあ。

価格転嫁における取引先との関係:理解と協力の重要性

価格転嫁成功の鍵は?発注側の何が重要?

発注側の協力と理解が不可欠。

価格転嫁における取引先との関係について見ていきましょう。

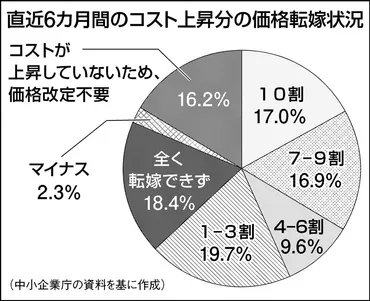

✅ 中小企業庁の調査によると、中小企業の価格転嫁率は45.7%に低下し、前回調査から1.9ポイント減少した。一部でも価格転嫁できた企業も減少傾向にある。

✅ 価格転嫁が「不要」と回答した企業が増加しており、コスト上昇に一服感がみられる。コスト要素別の転嫁率はすべて低下し、原材料費が45.4%、エネルギーコストが33.6%、労務費が36.7%だった。

✅ 価格転嫁の状況は業種によって異なり、「造船」がトップ。経済産業省は2024年1月にも発注企業ごとの価格転嫁状況をまとめたリストを公表予定。

さらに読む ⇒日刊工業新聞 電子版出典/画像元: https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00693999中小企業の価格転嫁率は低下傾向にあり、取引先からの理解不足が課題。

BtoB事業では、サプライチェーン全体でのコスト分担の意識が重要とのこと。

協力関係を築き、価格転嫁を進めることが、今後の課題ですね。

価格転嫁を進める上で、取引企業からの理解を得ることが不可欠です。

2022年の調査では、価格転嫁できない理由として「取引企業からの理解不足」が最も多く挙げられています。

しかし、中小企業庁の調査によれば、価格転嫁交渉がやや改善傾向にあることも示唆されています。

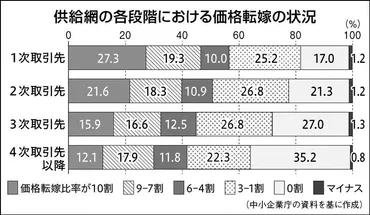

BtoB事業においては、下請け企業がサプライチェーン全体でコストを分担してもらうという意識が重要です。

発注側の協力と理解が、価格転嫁成功の鍵となります。

取引先との関係性って、すごく大事ですよね。Win-Winの関係を築けるように、しっかりコミュニケーションを取りたいですね!

今後の展望と政府の取り組み:更なる価格転嫁の促進

価格交渉、進んでる?中小企業庁の調査、何が明らかに?

価格交渉がしやすい雰囲気に変化。

最後に、今後の展望と政府の取り組みについてみていきましょう。

✅ 経済産業省・中小企業庁の調査で、サプライチェーンにおける価格転嫁率は一次取引先で51.8%、四次取引先以上では35.7%と、階層が深くなるほど低下することが判明した。

✅ 全体の価格転嫁率は49.7%と前回調査から3.6ポイント上昇し価格交渉は進展しているものの、転嫁できない企業も2割存在し、供給網全体への浸透が課題となっている。

✅ 官公需における価格交渉では、入札価格のため交渉不要とする企業が多く、制度の周知が今後の焦点となる。

さらに読む ⇒ニュースイッチ by 日刊工業新聞社出典/画像元: https://newswitch.jp/p/43880価格交渉は進展しているものの、サプライチェーン全体への浸透が課題。

今後のスケジュールとして、発注企業ごとの評価リストが公開され、指導・助言が行われる予定とのこと。

政府の取り組みに注目し、中小企業の価格転嫁を支援していくことが期待されます。

中小企業庁は、2023年9月の価格交渉促進月間の調査結果(速報版)を公表し、価格交渉と価格転嫁の現状を報告しました。

調査の結果、価格交渉がしやすい雰囲気へと変化していることが示唆されています。

今後のスケジュールとして、2023年12月以降に確報版が公表され、2024年1月には発注企業ごとの評価リストが公開される予定です。

評価が低い企業に対しては、所管大臣名による指導・助言が行われます。

中小企業庁は、一層の価格転嫁・取引適正化を推進するため、関係省庁と連携しながら、様々な対策に取り組んでいくとしています。

価格転嫁できる企業とできない企業があるってことだけど、政府がちゃんと評価してくれるなら、中小企業も頑張れるかな。期待したいわね。

本日の記事では、中小企業の価格転嫁の現状と課題、そして成功への道を探りました。

価格転嫁は、中小企業の経営にとって、非常に重要な問題です。

政府の取り組みにも注目し、企業は積極的に取り組むことが求められます。

💡 物価高騰の影響を受け、中小企業は価格転嫁を迫られている。しかし、交渉の難しさや取引先との関係性の問題もある。

💡 価格転嫁を成功させるためには、原価の明確化、情報収集、そして取引先との信頼関係が重要となる。政府や専門機関による支援も活用を。

💡 政府は価格転嫁を支援する様々な施策を実施しており、中小企業の価格転嫁を後押ししている。大企業の協力も不可欠。