東日本大震災13年:復興の記録と未来への教訓?震災からの復興の道のり:課題と希望。

2011年の東日本大震災は、未曾有の被害をもたらしました。巨大津波、原発事故に見舞われた被災地の復興は、創造的復興を目指しつつも、住民の合意形成、生活再建の困難さなど多くの課題に直面。復興庁を中心に、現場主義を徹底し、原子力災害からの復興、インフラ復旧、産業再生を進めています。教訓を活かし、被災者の心に寄り添いながら、未来へ繋ぐ復興の記録と、最新情報がここに。

政府主導の復興と進捗

震災復興で政府が最重要視していることは?

復旧・復興の加速化と現場主義。

政府は、生活拠点形成事業に予算を投じ、復興を加速させようとしました。

現場主義を重視し、復旧・復興への取り組みを進めています。

✅ 福島復興事業の一環である生活拠点形成事業について、25年度の予算執行率は70.5%であり、約3割が翌年度に繰り越された。

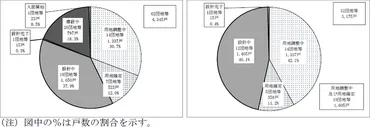

✅ 生活拠点形成事業には28の基幹事業があり、交付金は主に災害公営住宅整備などに充てられており、25年度末時点での基金事業執行率は9.5%と低調であった。

✅ 26年9月までに交付可能額が通知された事業は3つで、そのうち災害公営住宅整備事業等が交付可能額の大部分を占めている。

さらに読む ⇒ 会計検査院出典/画像元: https://report.jbaudit.go.jp/org/h26/YOUSEI1/2014-h26-Y1197-0.htm政府は、被災者に寄り添い、復興を支援しています。

インフラ復旧や産業の再生など、具体的な成果も出てきているようです。

政府は、この未曾有の災害からの復旧・復興を最重要課題とし、復興大臣を中心に加速化を図りました。

現場主義を徹底し、復興庁の司令塔機能を強化、復興のステージに応じた取組を重視しています。

復興庁は、被災者に寄り添う現場主義を重視し、必要な施策を講じています。

復旧・復興の具体的な取り組みとして、原子力災害からの復興、公共インフラの復旧、産業の再生が挙げられます。

原子力災害に関しては、避難者数は減少傾向にあり、避難指示区域の見直しが進んでいます。

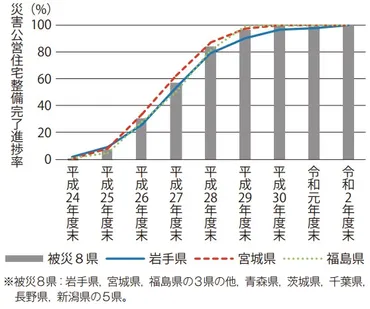

公共インフラでは、災害公営住宅の完成や復興道路の整備が進み、産業の復興では、営農再開や漁港の復旧、製造出荷額の増加など、成果が生まれています。

災害公営住宅とか、復興道路とか、そういうのがどんどんできていくのはいいことよね!安心して暮らせる場所が増えるのは嬉しいわ!

未来への教訓と継承

震災復興で最も大事な視点は?

「何を残すか」という視点です。

著書や論文を通して、復興に関する研究や発信が行われています。

被災者の生活再建や、孤独死の問題など、多岐にわたるテーマを扱っていますね。

公開日:2025/01/17

✅ 著書・訳書として、福島復興や防災・福祉に関する共著や編著を多数出版している。

✅ 災害復興に関する研究論文を執筆しており、東日本大震災や原発被災地、都市型土砂災害などを対象とした研究成果を発表している。

✅ 研究対象として、被災者の生活再建、孤独死の実態、避難行動、帰還・移住プロセスなど、多岐にわたるテーマを扱っている。

さらに読む ⇒田中正人研究室出典/画像元: https://masatotanaka.sakura.ne.jp/publications未来への教訓として、単なる復旧ではなく、被災者の心と生活を支え、コミュニティを再建することが重要とされています。

東日本大震災からの復興は着実に進んでいますが、その過程で得られた教訓は、今後の大規模災害への備えに活かされるべきです。

地域創造学部田中正人教授は、「何をつくるか」ではなく「何を残すのか」という視点の重要性を強調しています。

災害からの復興は、単なる物理的な復旧ではなく、被災者の心と生活を支え、コミュニティを再建するプロセスであることを再認識することが重要です。

また、復興に関する教訓やノウハウをまとめた資料や事例集は、今後の復興活動の貴重な道標となるでしょう。

過去の教訓を活かして、次の災害に備えるってのは大事だよね。でも、実際に何か起こった時に、ちゃんと対応できるかが問題だ!

復興の記録と未来への羅針盤

震災復興の最新情報、どこで手に入る?

公開資料で、復興の進捗を把握できます。

震災から10年が経過し、復興は進んでいます。

しかし、未だ課題も多く、政府は様々な支援を継続しています。

✅ 東日本大震災から10年が経過し、復興は着実に進んでいるものの、被災者支援、住まいとまちの復興、産業・生業の再生、原子力災害からの復興・再生において、今後も対応すべき課題が残されている。

✅ 政府は、東日本大震災復興基本法に基づき、復興庁を設置し、10年間を復興期間として、重点的に復興施策を推進してきた。 集中復興期間後も、復興・創生期間として、重点的な取り組み事項を示し、切れ目のない支援を行っている。

✅ 被災者支援では避難者数の減少に伴い、住まいの再建や心のケアなど、復興の進捗に応じた支援が継続されている。 また、災害公営住宅の整備や高台移転による宅地造成が進められ、住民が安心して暮らせる生活環境の整備が図られている。

さらに読む ⇒けんせつPlaza - 建設資材ポータルサイト出典/画像元: https://www.kensetsu-plaza.com/kiji/post/36303復興に関する資料が公開され、被災地の現状や課題、今後の展望を知ることができます。

これらの資料は、復興活動に役立つでしょう。

東日本大震災からの復興に関する様々な資料が公開されており、復興の進捗を示す資料、復興への取り組み事例、復興に関する教訓・ノウハウ、政府の新たな取り組みに関する資料など、多岐にわたる情報が提供されています。

これらの資料は、年次で更新され、最新の状況を反映しています。

これらを通じて、現在進行形の復興の現状、課題、今後の展望を明らかにしています。

これらの資料は、被災地の復興の道のりを理解し、今後の復興活動に役立てるための貴重な情報源となります。

復興の記録が残されるのは、すごい大事なことだよね。それを参考に、もっと良い街づくりが進めばいいな。

本日は、東日本大震災からの復興について、様々な角度から解説しました。

復興は、困難な道のりですが、未来へ向けて着実に進んでいます。

💡 東日本大震災は、地震、津波、原発事故という複合的な災害を引き起こしました。

💡 復興は、政府主導で進められ、様々な課題に直面しながらも、着実に進んでいます。

💡 震災の教訓を活かし、今後の大規模災害への備えを強化し、未来へと繋げていくことが重要です。