日本の長期金利どうなる?変動と市場への影響は?(2024年最新版)長期金利上昇の影響と金融政策の行方

1987年からの日本の長期金利の激動を徹底解説!バブル崩壊、マイナス金利、YCC、そして2024年の利上げまで、金利変動の歴史を紐解きます。住宅ローン、預金、円安、株価…金利上昇がもたらす経済への影響とは?日銀の政策、日米金利差、中国経済との関係性まで、投資家、企業、消費者が知っておくべき情報が満載です。

💡 日銀のYCC修正、住宅ローン金利上昇、株価への影響など、長期金利に関する最新情報を解説します。

💡 長期金利の変動要因、過去の推移、そして2024年以降の金融政策と市場への影響を詳しく解説します。

💡 住宅ローン、株価、為替など、金利上昇が私たちの生活や経済に与える影響をわかりやすく解説します。

それでは、まず長期金利の過去の動きから見ていきましょう。

様々な要因が複雑に絡み合って、金利は変動を続けています。

長期金利の変動と市場への影響:1987年から現在まで

日本の長期金利、1987年から現在まで何が起きた?

変動と安定、そして再び上昇。

1987年から現在までの日本の長期金利がどのように変動してきたのか、その背景にある要因を解説します。

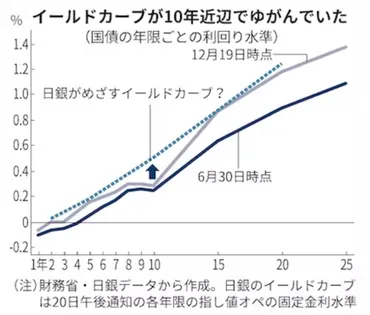

✅ 日銀の政策金融決定会合でのYCC(イールド・カーブ・コントロール)修正に注目が集まっている。債券市場の異例な動きと円高がその背景にある。

✅ YCCは、日銀が長期金利を人為的に抑制する政策であり、物価上昇下での金利の歪みや海外投資家による国債売り越しなど、様々な問題が生じている。

✅ YCCは事前に通告できない構造的弱点があり、撤廃を事前に示唆すると、国債の価格が下落し投資家が利益を得てしまうため、日銀は撤廃タイミングを見極める必要がある。

さらに読む ⇒三菱サラリーマンが株式投資でセミリタイア目指してみた出典/画像元: https://freetonsha.com/2023/01/17/boj/YCC修正のタイミングを見極める難しさ、そして長期金利上昇がもたらす様々な影響について、複雑な状況だと感じました。

1987年から現在までの日本の長期金利(10年国債利回り)の推移を振り返ります。

1987年から1999年までの期間は、バブル崩壊後の金融政策の遅れ、1998年のロシア危機の影響などを受け、金利が大きく変動しました。

1990年には長期金利がピークをつけ、その後は低下傾向となりました。

2000年以降は、ITバブル崩壊、リーマンショック、そして日銀のマイナス金利政策とイールドカーブ・コントロール(YCC)など、様々な要因が金利に影響を与えました。

2016年にはマイナス金利に突入し、YCCによって長期金利は安定するかに見えましたが、2022年以降は上昇に転じ、2024年には1.1%まで上昇しました。

長期金利の上昇は、住宅ローン金利や預金金利に影響を与え、経済活動全体への影響も無視できません。

なるほど、様々な要因が金利に影響を与えているんですね。過去の金利変動の推移を知ることで、今後の動きを予測するヒントになるかもしれませんね。

2024年以降の金利上昇と金融政策の行方

日銀追加利上げ、私たちの生活にどんな影響?

預金金利↑、住宅ローン負担↑

2024年以降の金利上昇が、住宅ローン金利や今後の金融政策にどのような影響を与えるのかを解説します。

✅ 日本銀行のYCC(長短金利操作)の運用見直しにより、住宅ローンの固定金利が上昇し、月々の支払いや総支払額に影響が出ています。

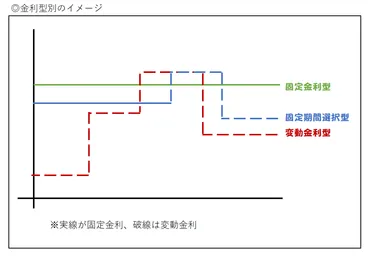

✅ 住宅ローンには、固定金利型、固定金利期間選択型、変動金利型があり、今回の見直しでは固定金利型と固定金利期間選択型の金利が上昇しました。

✅ 変動金利型は今のところ影響を受けていませんが、金利上昇に伴い、住宅ローンの返済額が増える可能性があり、家計への負担増加に繋がる可能性があります。

さらに読む ⇒QUICK Money World|株式投資・マーケット・金融情報の総合サイト - 株価・記事・ニュース出典/画像元: https://moneyworld.jp/news/05_00096123_news住宅ローンの金利上昇は家計に大きな影響を与えますね。

固定金利と変動金利の違いを理解した上で、慎重な判断が必要だと感じました。

2024年7月には、日本銀行が追加利上げを実施し、政策金利を0.25%に引き上げました。

これは、景気回復と物価目標達成への期待、そして円安による物価上昇リスクへの対応を目的としています。

利上げは、預金金利の上昇というメリットをもたらす一方で、変動金利型住宅ローン利用者の負担増加というデメリットも生じさせます。

市場では、日銀によるYCCの変動幅拡大に対する思惑が強まり、金利上昇の加速につながりました。

野村証券は、YCCの運用変更としてオペの増額、臨時オペ、指し値オペの順に金利抑制策がとられると予想しています。

YCCの変動幅拡大は、超長期金利の過度なフラット化による年金・保険への悪影響を軽減する一方、金利低下局面での対応に課題を残しています。

今回の見直しで固定金利が上がったのは痛いね。変動金利も上がる可能性を考えると、今後のローンの組み方も考え直さないとならないね。

次のページを読む ⇒

長期金利上昇の要因と影響を徹底解説!日米金利差、中国との比較など、経済への波及効果を分析。変動金利や為替への影響も!