南海トラフ地震の最新情報と対策:発生の可能性は?(対策、津波、宮崎県)?南海トラフ地震の可能性:政府の対策と地域ごとの取り組み

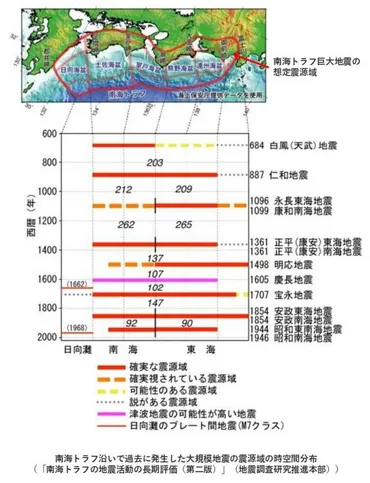

巨大地震、南海トラフ。約80年周期で発生し、次の脅威が迫る。政府の被害想定、令和7年の対策会議報告書、気象庁の情報など、最新情報を網羅。揺れ、津波に備え、避難経路確認、家具固定を。宮崎県の新たな津波浸水想定も公開、ハザードマップを見直し、いざという時に備えよう。

臨時情報と防災対応:迅速な行動のために

南海トラフ地震に備える、最初の行動は?

自身の安全確保を最優先。

はい、気象庁の「南海トラフ地震臨時情報」は、迅速な行動に不可欠ですね。

日頃からの備え、本当に重要です。

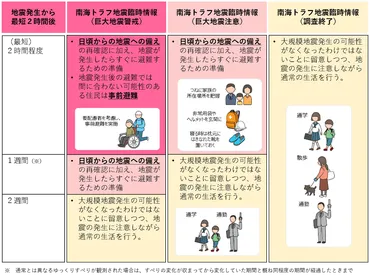

✅ 気象庁は、南海トラフ沿いで異常な現象が観測された場合や地震発生の可能性が高まった場合に「南海トラフ地震臨時情報」を発表し、今回は宮崎県日向灘の地震を受け「巨大地震注意」が発表された。

✅ 「巨大地震注意」は事前の避難は伴わないが、日頃の備えの見直しと、1週間程度は地震発生時にすぐに避難できる準備を促し、対象地域は南海トラフ巨大地震の防災対策推進地域に指定されている1都2府26県の707市町村。

✅ 気象庁は、過去の事例からモーメントマグニチュード7.0以上の地震後にモーメントマグニチュード8クラス以上の地震が7日以内に発生する確率は低いとしながらも、南海トラフ地震の多様性を考慮し、今後の大規模地震に警戒を呼びかけている。

さらに読む ⇒ツギノジダイ|中小企業の事業承継や経営課題の解決に役立つメディア出典/画像元: https://smbiz.asahi.com/article/15382058避難経路の確認や非常用持ち出し品の準備など、できることから始めていきたいですね。

避難シミュレーションも大切です。

南海トラフ地震の発生に備え、まずは自身の安全確保を優先することが重要です。

南海トラフ地震臨時情報が発表された際には、政府や自治体の指示に従い防災対応を行いましょう。

気象庁の発表する南海トラフ地震に関する情報と、関連情報へのリンクを活用し、日頃から家具の固定、非常用持ち出し品の準備、避難経路の確認などを行いましょう。

南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)発表時の防災対応に関する検証と改善策、南海トラフ地震臨時情報の解説ページも確認し、「南海トラフ地震が発表されたら!」に記された情報を参考に、避難行動をシミュレーションしておくことが重要です。

具体的な応急対策活動に関する計画も公開されており、その概要と詳細な計画書がPDF形式で提供されています。

これらの情報は、いざという時の迅速な行動を助けるでしょう。

そうそう! 自分の命は自分で守る! 準備しておくに越したことないわよね!

宮崎県の取り組み:最新の津波浸水想定

宮崎県の新たな津波浸水想定、どこで確認できる?

ひなたGISと県OPデータカタログで!

津波浸水想定、とても重要ですね。

宮崎県の取り組みは、他の地域にとっても参考になるはずです。

✅ 性被害を受けた20歳の女性が、当時の恐怖を忘れられず、その後の人生でも動悸などに見舞われ、苦しんでいる。

✅ 加害者の逮捕後も、トラウマが消えることはなく、精神的な影響を受け続けている。

✅ 性被害による精神的苦痛は、加害者の処罰後も長く続くことが示唆されている。

さらに読む ⇒TBS NEWS DIG出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1492547津波浸水想定の詳細なデータが公開されているのは、非常に助かります。

各市町村のハザードマップの見直しにも繋がりますね。

宮崎県は、東日本大震災の教訓と「津波防災地域づくりに関する法律」に基づき、2月18日に新たな「津波浸水想定」を設定しました。

これは、内閣府の「南海トラフ巨大地震」に関する検討結果や、国土交通省との協議を踏まえたもので、全国で5番目、九州で初めての試みです。

最大クラスの津波による浸水域と浸水深を地図上に示したもので、内閣府の津波断層モデルのケース4、11に加え、県独自の津波断層モデルを加え、詳細な地形データや構造物の破壊条件も考慮してシミュレーションを行っています。

資料では、県の沿岸を37枚の図面で示しています。

串間市の一部地域では地形データが不十分であったため、令和2年2月14日に地形データを更新し、浸水想定も変更しました。

津波浸水想定のGISデータは「ひなたGIS」で閲覧でき、Shapefileは宮崎県オープンデータカタログサイトからダウンロード可能です。

この情報を基に、各市町は避難場所や経路、ハザードマップの見直しを進めています。

なるほど、素晴らしい。これは地域経済への影響も考慮すべきだな。不動産価値やインフラ投資への影響についても、詳細な分析が必要だ。

専門家による継続的な検討と未来への備え

南海トラフ地震対策、何が進んでる?どんな対策が必要?

被害想定見直し、異常現象対応など多岐に。

はい、南海トラフ巨大地震対策は、継続的に行われているんですね。

専門家の検討は、私たちにとって大きな支えになります。

✅ 南海トラフ地震が発生した場合、宮崎県全域で強い揺れに見舞われ、最大震度7を観測する地域があることが想定されている。

✅ 地震発生後、最短14分で津波が到達し、最大17メートルの津波高が想定されており、沿岸部では広範囲が浸水する可能性がある。

✅ 南海トラフ地震により、人的被害、建物被害、ライフラインへの影響など、甚大な被害が発生する可能性があると想定されている。

さらに読む ⇒宮崎県:南海トラフ地震から身を守ろう!出典/画像元: https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kiki-kikikanri/kurashi/bosai/bousai-kikikanri/nankaitorafu_miwomamorou.html専門家の方々の地道な努力が、私たちの安全に繋がっていると考えると、感謝しかありません。

日々の情報収集を怠らないようにしましょう。

南海トラフ巨大地震対策は、継続的に進められています。

南海トラフ巨大地震に関する検討体制(協議会、検討会、ワーキンググループ)は、推進基本計画の策定から10年が経過し、防災対策の進捗状況の確認、被害想定の見直し、新たな防災対策などを検討しています。

具体的には、南海トラフ巨大地震モデル・被害想定手法検討会や、南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応検討ワーキンググループなどが活動しており、地震発生の予測可能性、異常現象への対応、各種基準の検討など、多岐にわたるテーマについて協議しています。

これらのワーキンググループおよび部会は、東日本大震災の教訓を踏まえ、南海トラフ巨大地震の発生時期に関する科学的知見の収集・整理も行っています。

南海トラフ地震は、いつ発生してもおかしくありません。

日々の情報収集と、適切な防災対策の実践が、私たち自身の安全を守るために不可欠です。

いやー、本当に、いつ起きてもおかしくないってことだね。毎日ちゃんと情報確認しないとね!

本日は、南海トラフ地震の最新情報と対策についてお伝えしました。

常に情報を収集し、適切な防災対策を行いましょう。

💡 南海トラフ地震は、いつ発生してもおかしくない状況です。常に最新情報を確認し、日頃から防災対策を行いましょう。

💡 政府や研究機関による情報公開、そして、地域ごとの対策をしっかりと確認し、迅速な行動が取れるように備えましょう。

💡 宮崎県の津波浸水想定など、具体的な情報を参考に、避難経路やハザードマップを確認し、地域住民と連携して対策を進めましょう。