宮崎県の地震・津波対策の現状と未来への備え:2024年日向灘地震と南海トラフ地震への警鐘?最新の減災計画と、地震・津波から命を守るための備え

巨大地震の脅威に備えよ! 宮崎県を襲う南海トラフ巨大地震の最新被害想定を公開。津波、揺れ、過去の教訓...あらゆるリスクを分析し、県民を守る減災対策を徹底解説。避難計画、防災グッズ、耐震補強…今すぐできる備えを強化し、あなたと家族の安全を守ろう!過去の地震データも踏まえ、日頃からの準備が重要です。

地震発生の歴史と教訓

宮崎で頻発する地震!何に備えるべき?

家具固定と避難経路確保!

続いて、宮崎県で発生した地震の歴史と、そこから得られる教訓についてです。

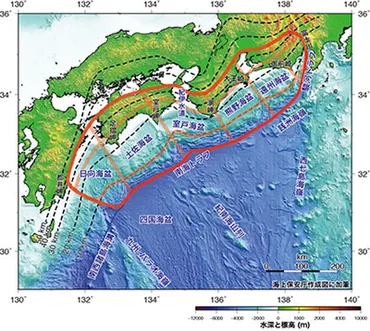

✅ 宮崎県を襲う地震は主に「日向灘の地震」と「南海トラフ地震」の2種類があり、日向灘の地震はおよそ30年周期で発生する。

✅ 今月8日に発生した地震は「日向灘の地震」であり、専門家はこの地震が過去30年周期で発生している地震の一つと分析している。

✅ 過去の日向灘の地震では、宮崎市などで震度5を観測したほか、約360年前には大津波により外所村が水没する被害も発生した。

さらに読む ⇒TBS NEWS DIG出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/mrt/1359208?display=1過去の地震の記録を振り返ると、日向灘地震の恐ろしさが改めてわかるわね。

津波による被害も甚大だったし、改めて日頃からの備えが大切だってことを痛感するわ。

宮崎県では、1920年代から2020年代までの間に、震度5以上の地震が観測されており、特に日向灘を震源とする地震が多く発生しています。

2020年代には1回、2010年代には3回、震度5以上の地震が観測されました。

1968年にはM7.5の日向灘地震が発生し、最大2mの津波と4棟の建物の全壊、1名の死者が出ました。

同年のえびの地震では、現在のえびの市で震度6の激しい揺れを観測し、333棟の建物が全壊しました。

2024年4月8日には、震度5弱の地震が発生し、日南市など震源に近い地域で物的被害が発生しました。

この地震は、フィリピン海プレート内で発生したもので、南海トラフ巨大地震とはメカニズムが異なりますが、家具の固定や避難経路の確保など、日頃からの備えの重要性を再認識させるものでした。

いや~、昔の人は大変だったんだねぇ。でも、今の時代もいつ何が起こるかわからないから、私たちもちゃんと備えておかないといけないわね!

2024年の地震と南海トラフへの警戒

日向灘地震、宮崎を襲う!どんな被害が出た?

負傷者、家屋損壊、交通機関混乱、津波注意報。

2024年の地震と、南海トラフ地震への警戒についてです。

✅ 宮崎県南部で最大震度6弱の地震が発生し、気象庁は南海トラフ地震臨時情報「巨大地震注意」を発令。これは2017年の制度開始以来初で、1週間程度継続される。

✅ 南海トラフ地震の発生確率は高くはないものの、普段より高まっているとして、日ごろの備えの再確認が呼び掛けられている。政府や専門家は冷静な対応を促し、避難準備など個々人のレベルでの備えを求めている。

✅ 総務省消防庁は、29都府県の防災対策推進地域に対し、避難態勢の準備を住民に呼びかけるよう通知。岸田首相も備えの再確認と偽情報の拡散をしないよう呼びかけている。

さらに読む ⇒Science Portal - 科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」出典/画像元: https://scienceportal.jst.go.jp/explore/review/20240809_e01/index.html今回の地震で、南海トラフ地震への警戒が高まったのは当然よね。

でも、政府や専門家が冷静な対応を呼びかけているのは、ちょっと安心できるわ。

変な噂に惑わされず、正しい情報に基づいて行動することが大事よね。

2024年8月8日に発生した日向灘地震(マグニチュード7.1)は、宮崎県全域で揺れを観測し、負傷者や建物の損壊、インフラへの被害、津波注意報の発令を引き起こしました。

この地震後、南海トラフ地震への警戒が高まりました。

2024年8月8日の地震では、宮崎県と鹿児島県を中心に負傷者や家屋への被害が相次ぎ、公共交通機関も混乱しました。

宮崎県日南市など3市で5人の負傷者が確認され、家屋の損壊も発生しています。

この地震は、南海トラフ沿いでのさらなる巨大地震発生のリスクを示唆し、防災対策の重要性を浮き彫りにしました。

おいおい、注意一秒、怪我一生! 南海トラフが来た場合、ビジネスどころじゃねぇぞ!早めに避難する準備をして、自分の命は自分で守る!それが一番の゛勝ち゛だ!

未来への備え:個人と地域でできること

宮崎県の地震対策、具体的に何をすればいい?

避難ルート確認、防災グッズ準備、耐震補強!

最後に、未来への備えとして、個人と地域でできることについて見ていきましょう。

✅ 宮崎日日新聞の防災特集では、生目台地区の防災対策委員会と生目台中学校が連携し、防災訓練を実施。過去の台風被害での中学生の活躍を教訓に、学年別の実践的なプログラムで防災教育を推進しています。

✅ 宮崎公立大ネットワークボランティアは、高齢者向けの防災サロン「サロン de ぴ〜すけ」を開催。要援護者支援システム「ぴ〜すけカード」を活用し、健康体操や交流を通じて共助の意識を育んでいます。

✅ 同ボランティアは、西池小学校の児童への防災教育も行っており、通学路の危険箇所を調査するストリートウォッチングを6年間継続。児童が作成した災害マップは防災に役立てられています。

さらに読む ⇒宮崎日日新聞出典/画像元: https://www.the-miyanichi.co.jp/special/bousai/special2.php地域全体で防災に取り組んでいるのは素晴らしいことね。

学校での防災教育や、高齢者向けの防災サロンなど、様々な取り組みが広がっているのは心強いわ。

個人レベルでも、避難経路の確認や防災グッズの準備など、できることはたくさんあるはずよ。

宮崎県では、避難計画の策定、津波対策が進められており、個人レベルでも津波避難タワーや高台への避難ルートの確認、防災グッズの準備、建物の耐震補強などの対策が推奨されています。

過去の地震データを踏まえ、揺れが長くなることを想定した対策も検討が必要です。

気象庁の資料によると、1990年代以降の震度1以上の地震の合計回数は1491回で、全国24位となっています。

宮崎県民は、最新の被害想定資料などを活用し、日頃から防災意識を高め、いざという時のために備えることが重要です。

個人だけじゃなく、地域全体で取り組むってのが大事よね! うちの町内会でも、避難訓練とか、もっと積極的に取り組んでほしいもんだわ!

この記事を通して、宮崎県の地震・津波対策の現状とその重要性を理解していただけたと思います。

私たち一人ひとりが、日頃から防災意識を持ち、地域と連携して対策に取り組むことが大切です。

💡 宮崎県では、南海トラフ地震による甚大な被害が想定され、日頃からの備えと、地域ぐるみの防災対策が重要です。

💡 最新の減災計画では、避難施設の整備や、県民の防災意識向上を目指し、建物の耐震化と早期避難を促進しています。

💡 過去の地震の教訓を活かし、個人と地域が連携して、実践的な防災訓練を継続的に行うことが、未来への備えとなります。