富士山噴火で首都圏はどうなる?: 影響と対策を徹底解説!(?)迫りくる脅威と企業の備え~富士山噴火と首都圏のリスク~

迫りくる富士山噴火の脅威!首都圏を襲う火山灰の恐怖と、企業・住民が取るべき対策を徹底解説。停電、交通麻痺、健康被害…甚大な影響を最小限に抑えるため、最新の避難計画、企業BCP策定、備蓄の重要性を詳細に解説します。いざという時のために、今すぐ対策を始めましょう!

避難計画の重要性:地域社会と個人の備え

富士山噴火!観光客はどう避難?

警戒レベル3で帰宅!

避難計画は、地域社会と個人の行動を左右する重要な要素です。

噴火の規模に応じて、避難のタイミングや移動手段を選択することが重要です。

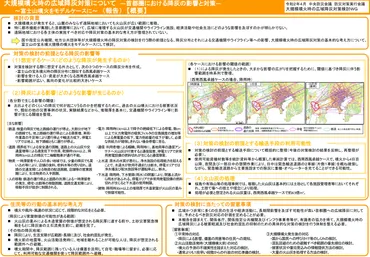

✅ 2021年に改定された富士山ハザードマップを受け、2023年3月に「富士山火山避難基本計画」が策定された。これは、噴火現象に応じた避難のタイミングや、避難対象エリアの見直し、移動手段の見直しなどを盛り込み、自治体が個別の避難計画を策定するための指針となる。

✅ 改定のポイントは、避難計画の名称変更と位置づけの変更、噴火現象ごとの避難対象エリアの再整理、移動手段と避難開始時期の見直しなど。

✅ 企業は、大規模噴火による影響を考慮し、ハザードマップや避難基本計画を参考に、従業員の安全確保や事業継続のための対策を検討する必要がある。

さらに読む ⇒ニュートン・コンサルティング株式会社出典/画像元: https://www.newton-consulting.co.jp/bcmnavi/column/mt_fuji_volcano_evacuation.html避難計画は、避難対象エリアや移動手段を細かく定めています。

観光客への情報提供や、避難行動要支援者の優先など、具体的な対策が示されています。

「富士山火山避難基本計画」では、避難対象エリアが6区分に再整理され、時間的猶予の有無に応じて避難開始時期が区別されました。

避難者の種類(観光客、避難行動要支援者、一般住民)ごとに移動手段と避難開始時期が整理され、避難行動要支援者の車両避難が優先されるなど、具体的な避難方法が示されています。

観光客には、噴火警戒レベル3での避難(帰宅)が呼びかけられています。

また、避難所の収容人数、ペット同伴の可否、物資の備蓄などについても検討が進められています。

これらの避難計画は、各自治体が地域特性に合わせて策定することになっています。

へえー、避難対象エリアとか、移動手段とか、細かく決まってるんですね! でも、観光客の人たちはどうなるんだろ?ちゃんと情報が伝わるのかな?

企業が直面する課題と具体的な対策

首都圏企業の富士山噴火対策、何が重要?

BCP策定、従業員の安全確保、備蓄!

企業は、BCP対策を策定することで、事業の継続と従業員の安全確保を図ることができます。

リスク評価や代替手段の準備が重要です。

✅ BCP対策は、自然災害やシステム障害などの危機的状況下において、事業の損害を最小限に抑え、早期復旧・継続を可能にするための計画です。

✅ 効果的なBCPを策定するためには、リスクの洗い出し、中核事業の特定、代替手段の準備、具体的な行動計画の作成、教育・訓練の実施が重要です。

✅ 災害発生時に備え、3日分の食料・水、必要な防災用品を備蓄し、避難訓練などを実施することで、従業員だけでなく、地域住民や取引先など「誰かのため」の備蓄体制を構築することが重要です。

さらに読む ⇒保護具の選び方・販売 野口酸素出典/画像元: https://www.noguchi-sanso.com/page/bcp企業は、富士山噴火の影響を考慮し、BCP策定を急ぐ必要があります。

食料や水の備蓄、情報収集など、具体的な対策が求められます。

首都圏の企業は、富士山が噴火警戒区域外であることや、火山灰に対する噴火警戒レベルがないことなどから、対策の具体性に悩むケースが多く見られます。

大規模噴火は企業活動に大きな影響を与えるため、従業員の安全確保、事業継続計画(BCP)の策定、サプライチェーンのリスク評価などが求められています。

具体的な対策として、社員の安全確保(社員の会社への留め置き、帰宅困難者対策としての食料・水・非常用トイレなどの備蓄、停電対策としての非常用電源の準備、通信手段の確保)、基本的備蓄の徹底(水、食料、非常用トイレなどの防災用品の十分な備蓄)、情報収集(NHKなど報道機関からの情報を常に注視)などが挙げられます。

BCP策定時には、都心部の事業所でも10cm程度の降灰を想定するなどの柔軟な対応を検討することが推奨されています。

BCPか! なるほど、うちの会社でも、しっかりとしたBCPを策定しないとな。従業員の安全確保は最優先だし、事業を継続させるためにも、サプライチェーンのリスク評価は必須だな! 金になる話だ!

未来への備え:情報収集と連携の重要性

企業が今すぐやるべき防災対策は?

情報収集、計画、地域連携で社員を守れ!

企業は、社員の安全確保を最優先に考え、情報収集と迅速な対応体制を構築する必要があります。

地域との連携も不可欠です。

✅ 富士山噴火による首都圏への影響を考慮し、企業は社員が帰宅困難になる事態を前提とした備蓄(水、食料、非常用トイレ)を強化する必要がある。

✅ 富士山噴火の種類によっては、首都圏で交通機関の停止、停電、断水、下水機能停止などが起こりうるため、社員を会社に留め置くことを前提とした対策が必要となる。

✅ 社員の参集困難を考慮し、通信手段の確保なども検討する必要がある。政府による医療機関などの対策も期待されるが、企業はまずは社員の安全確保を最優先に考えるべきである。

さらに読む ⇒危機管理とBCPの専門メディア リスク対策.com出典/画像元: https://www.risktaisaku.com/articles/-/92557企業は、ハザードマップや避難計画を活用し、情報収集と連携を強化することが重要です。

事前の準備を徹底し、万が一の事態に備えましょう。

首都圏の企業は、ハザードマップや避難計画を確認し、地域との連携を強化し、情報収集と迅速な対応体制を構築する必要があります。

気象庁の「広域に降り積もる火山灰対策に資する火山灰予測情報のあり方(報告書)」や、東京都の「東京都地域防災計画火山編(令和7年修正)」も参照することが推奨されています。

医療機関の対策は今後内閣府で検討される予定ですが、企業は社員の安全確保を最優先事項として、事前の準備を徹底することが重要です。

藤井敏嗣氏の見解によれば、企業は噴火の可能性を考慮し、リスクを評価し、計画的な対策を講じることで、万が一の事態に備えることができます。

ほんとだよね、企業はしっかり準備しとかないとね! 従業員の安全を守るためにも、早めの対策が必要だよね。 医療機関の対策も気になりますわ〜

今回の記事では、富士山噴火による首都圏への影響と、それに対する対策について解説しました。

事前の準備と、情報収集が大切ですね。

💡 富士山噴火は、首都圏に甚大な影響を及ぼす可能性があり、交通機関の麻痺や停電、健康被害などが懸念されます。

💡 政府は広域降灰対策ガイドラインを策定し、企業や個人に対し、備蓄や情報収集などの対策を推奨しています。

💡 企業は、BCP策定、従業員の安全確保、情報収集、地域との連携を強化し、万が一の事態に備えることが重要です。