東日本大震災からの復興:災害公営住宅と被災者の生活再建への道のり(課題と展望)?被災地の住宅再建とコミュニティ再生への取り組み

東日本大震災からの復興、その住宅再建の道のりを辿る。応急仮設住宅から災害公営住宅へ、被災者の生活再建に向けた宮城県の取り組みを詳解。入居条件緩和、官民連携による多様な整備手法、収入超過世帯への対応、コミュニティ形成…課題と希望を描き出す。終章では、復興の現状と未来への展望、高齢者支援の重要性に迫る。

多様な手法による住宅整備

災害公営住宅、官民連携の肝は?

協議会方式で地域密着住宅復興!

災害復興には、多様な手法が用いられています。

官民連携による取り組みや、地域に根ざした住宅復興は、被災地の復興を加速させ、地域コミュニティの再生にも貢献します。

✅ 南三陸町社会福祉協議会「結の里」は、デイサービス施設と地域交流スペースを備え、地域住民が集い交流できる場を提供している。

✅ 住民と社協が協力し、料理イベント「みんな食堂」やボランティア運営の「えんがわカフェ」など、様々な『集う機会』を創出し、地域住民の積極的な活動を促している。

✅ 住民が主体的に運営に関わることで地域への意識が高まり、震災からの復興に向けた地域力の向上に繋がっている。

さらに読む ⇒埼玉県生活協同組合連合会出典/画像元: https://www.skenren-coop.jp/18_report/report_190805_01.html南三陸町の事例にあるように、地域住民が主体的に運営に関わることで、地域への意識が高まり、復興への力となりますね。

様々な『集う機会』の創出は、コミュニティ再生の鍵となります。

災害公営住宅の整備には、様々な手法が用いられました。

「公募型民間買取」や「協議会方式」など、官民連携による取り組みも進められました。

特に、「協議会方式」では、地元の工務店などが中心となり、地域に根ざした住宅復興の取り組みが行われました。

南三陸町や東松島市では、具体的な事例が生まれ、地域住民のニーズに応じた住宅が建設されました。

これらの多様な手法は、被災地の復興を加速させ、地域コミュニティの再生にも貢献しました。

この章では、これらの整備手法とその具体的な事例を紹介します。

本当に、色々なやり方があるんですね。近所の人が集まってご飯食べたり、お茶したりできる場所があるって、すごく大事だと思います。私も近所の人たちと仲良くなりたいなー。

課題と希望:被災者の生活とコミュニティ

災害公営住宅、収入超過世帯問題とは?

生活圧迫、コミュニティ維持困難になる問題。

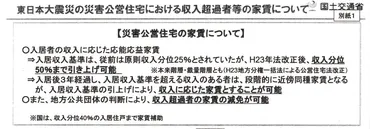

災害公営住宅の整備が進む一方で、収入超過世帯への対応は課題として浮上しました。

被災者の生活を圧迫する可能性があり、自治体の柔軟な対応が求められます。

✅ 仙台市の復興公営住宅における高額な割増家賃問題が深刻化しており、特に収入超過者に対する家賃上昇が被災者の生活再建を圧迫している。

✅ 近傍同種家賃の上昇は地価だけでなく、住宅の建設方法や建設時期、資材費なども影響しており、被災者の負担を不当に増加させている。

✅ 東日本大震災の復興特措法により、収入に関わらず入居できた被災者が、入居後の収入超過により高額な家賃を課され退去を迫られる問題が、被災地の復興計画を危機に陥れるほど深刻化している。

さらに読む ⇒みやぎ震災復興研究センター – 被災者・被災地の視点で震災復興の検証をしています出典/画像元: https://miyagishinsailabo.com/blog/unlawful_rent_surcharge_public_housing/収入超過世帯への対応は、被災者の生活再建を左右する重要な問題です。

復興庁の対応や自治体の柔軟な対応は、コミュニティの維持にも繋がります。

災害公営住宅の整備が進む一方で、被災者の生活再建には様々な課題が浮上しました。

その一つが、収入超過世帯への対応です。

収入が一定基準を超えた世帯には、明け渡し努力義務や割増家賃が課されることがあり、これが被災者の生活を圧迫し、コミュニティの維持を困難にする可能性がありました。

2017年には、復興庁がこの問題に対する対応を示し、自治体は被災者の状況に配慮した柔軟な対応を取る必要性が強調されました。

また、災害公営住宅では、応急仮設住宅で育まれたコミュニティを継承し、自治組織を立ち上げるための取り組みも行われました。

この章では、収入超過世帯の問題と、コミュニティ形成に向けた取り組みについて解説します。

収入超過で家賃が高くなるって、理不尽ですよね。せっかく頑張って生活を立て直そうとしているのに、また苦しくなるなんて。自治体の方には、被災者の気持ちに寄り添ってほしいですね。

未来への展望:復興のその先へ

震災復興の今、高齢者の孤立を防ぐには?

見守り体制と福祉連携が重要。

災害公営住宅での生活支援は、被災者の生活を支える上で重要な役割を果たしています。

LSAによる見守り活動は、高齢者の孤立を防ぎ、地域全体の安心に繋がります。

公開日:2018/11/15

✅ 南三陸町の災害公営住宅では、LSA(ライフ・サポート・アドバイザー)が住民の生活をサポートしており、日常の困り事や最新設備の使い方の相談に対応している。

✅ LSAは住民同士のつながりを促進するため、引っ越し時の挨拶やイベント企画、体操やお茶会などを実施し、住民の安否確認や見守り活動を行っている。

✅ LSAは、住民の元気な姿を確認することを重視しており、日々の巡回や体操、お茶会などを通して、住民同士が見守り合う関係性を築き、地域全体での見守り体制の構築を目指している。

さらに読む ⇒南三陸なう|南三陸のものがたりを紡ぐウェブメディア出典/画像元: https://m-now.net/2016/07/fukkouhenomichinori-2.htmlLSAの活動は、単なる生活支援に留まらず、住民同士の繋がりを深め、地域コミュニティを活性化させる効果がありますね。

高齢化が進む地域においては、見守り体制の構築が不可欠です。

震災から年月が経ち、復興事業も終わりに近づいています。

災害公営住宅が完成し、被災者の生活は徐々に安定しつつあります。

一方で、高齢化が進む地域では、見守り体制の維持が課題となっています。

宮城県南三陸町では、生活援助員(LSA)が復興住宅の入居者を見守る活動を続けています。

また、南三陸町志津川東地区に建設された災害公営住宅は、福祉施設との連携を重視し、高齢者に配慮した設計となっています。

これらの取り組みは、高齢者の孤立を防ぎ、地域住民の生活を支えるための重要な役割を果たしています。

この章では、復興の現状と、今後の課題、そして未来への展望について述べます。

復興庁のウェブサイトでは、最新の情報が公開されており、復興の進捗状況を多角的に知ることができます。

復興住宅での生活支援員さんたちの活動、ほんとに頭が下がりますね。高齢の方たちを見守るって、すごく大変だと思うんです。こういう人たちがいるから、安心して暮らせるんだよね。

今回の記事では、東日本大震災からの復興における住宅再建の道のりを、様々な角度から見てきました。

被災者の生活再建には、多くの課題がありますが、地域住民や関係者の努力によって、未来への希望が灯されていると感じました。

💡 東日本大震災からの復興における、災害公営住宅の整備状況と、被災者の生活再建に向けた取り組みをまとめました。

💡 多様な住宅整備の手法、収入超過世帯への対応、そして地域コミュニティの再生に向けた課題と展望について解説しました。

💡 未来への展望として、生活支援員(LSA)による見守り体制の構築や、地域全体での見守り体制について触れました。