防災基本計画とは?最新情報と個人の備えを徹底解説!(地震、備蓄、SNS?)災害から命を守る!防災基本計画と個人の備え

日本の防災、最新対策を徹底解説!2024年6月28日に更新された防災基本計画に基づき、国・自治体・住民それぞれの役割と備えを網羅。港区の備蓄事例や超高層マンションの課題から、家族構成に合わせた備蓄のポイント、ローリングストックの重要性、SNS活用まで。内閣府の調査結果から見える備蓄の現状と、今後の強化策も。災害に「備える」ための情報が満載です。

専門家が教える家庭での備え

災害への備え、何を優先すべき?

水・食料・ガスコンロ!

続いて、家庭での備えについて、専門家が教えてくれる情報を見ていきましょう。

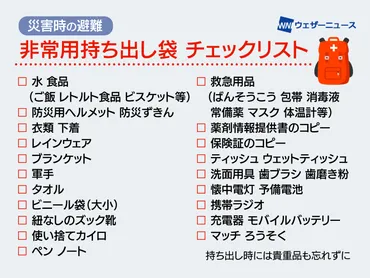

✅ 非常用持ち出し袋には、水、食料、防災グッズ、衣類、救急用品、貴重品など、避難生活に必要なものを備えておく。

✅ 家族構成に合わせて、ミルク、おむつ、生理用品などを追加し、季節に応じて防寒着や暑さ対策用品も準備する。

✅ 非常用持ち出し袋の準備に加え、家具の転倒対策、災害時の連絡手段、避難所などの再確認も行う。また、冬場は感染症対策も重要。

さらに読む ⇒【ウェザーニュース】天気 - 台風・地震・防災情報|予報精度No.1出典/画像元: https://weathernews.jp/news/202401/030115/専門家は、家族構成や個々の状況に合わせた備蓄を推奨しています。

ローリングストックの実践や、防災マップ作り、避難経路の確認も重要ですね。

内閣府のチェックリストも参考になるかと思います。

専門家は、家族構成や個々の状況に合わせた備蓄品を準備することを推奨しており、ローリングストックの実践や防災マップ作り、避難経路の確認も重要としています。

さらに、内閣府の「災害の『備え』チェックリスト」を参考に、必要な備蓄品の準備を推奨しています。

具体的には、非常持ち出し袋に入れるべき品物(水、食料、衣類、懐中電灯、救急用品など)と、在宅時の備蓄品(食料、水、生活用品)に分けて解説しています。

感染症対策として、マスク、手指消毒用アルコールなどの備蓄も重要です。

子供や高齢者がいる家庭、女性ならではの備えについても言及しています。

最低限「水」「食料」「ガスコンロとガスボンベ」は備えておくように呼びかけています。

いやー、うちもちゃんとやらないとね!ローリングストックとか、全然できてないし。水と食料とガスだけは、なんとかしとかないと、マジで困るからね!

災害時の情報収集:SNSを活用する

災害時に役立つ!政府公式Xアカウントは?

@Kantei_Saigaiと@kantei_hisai!

次に、災害時の情報収集について、SNSの活用法を見ていきましょう。

✅ 東日本大震災の際にSNSが情報伝達に役立ったことを踏まえ、災害時に役立つ政府の公式ツイッターアカウントが紹介されています。

✅ 首相官邸(災害・危機管理情報、被災者応援情報)、総務省消防庁、防衛省・自衛隊(災害対策)、内閣府防災、気象庁防災情報など、様々なアカウントが紹介されています。

✅ 各アカウントは、緊急情報の発信、被災者への情報提供、災害対策や防災に関する情報提供など、それぞれ異なる役割を担っています。

さらに読む ⇒首相官邸ホームページ出典/画像元: https://www.kantei.go.jp/jp/headline/bousai/twitter.html東日本大震災の教訓から、SNSが情報伝達の重要な手段であることが認識されています。

首相官邸の公式アカウントなど、信頼できる情報を得るための情報源を把握しておくことが大切です。

東日本大震災の教訓から、SNSが情報伝達の重要な手段であることが認識されています。

災害時に役立つ政府の公式X(旧Twitter)アカウントとして、首相官邸(災害・危機管理情報)@Kantei_Saigaiと首相官邸(被災者応援情報)@kantei_hisaiが紹介されています。

これらは、それぞれ災害・危機管理と被災者応援に関する情報を提供し、被災者が必要な情報にアクセスできるよう連携しています。

なるほど、SNSは情報収集の強力なツールになるわけだな! ただ、デマにも注意が必要だ。正確な情報を得るためには、公式アカウントをフォローするのが一番だな。

自治体の備蓄状況と今後の対策

災害用物資、何が足りない?備蓄義務化でどう変わる?

簡易ベッド不足。備蓄状況公表が義務化。

最後に、自治体の備蓄状況と今後の対策について見ていきます。

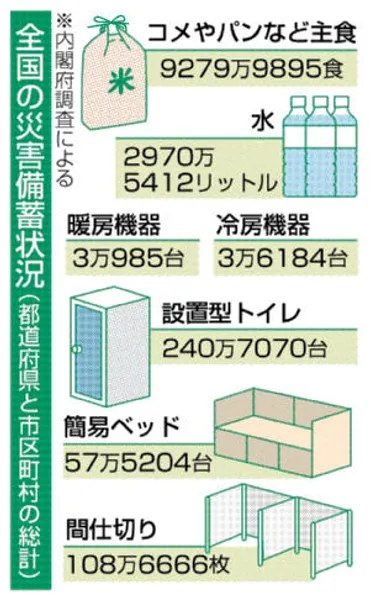

✅ 内閣府が全国の自治体の災害備蓄状況を公表し、主食として約9280万食分が備蓄されていることが明らかになった。

✅ 備蓄品にはコメ、パン、カップ麺などの主食に加え、約240万台の設置型トイレも含まれている。

✅ 記事は、能登半島地震の教訓を踏まえ、政府が交付金などで自治体の備蓄確保を支援していることを伝えている。

さらに読む ⇒静岡新聞DIGITAL Web出典/画像元: https://news.at-s.com/article/1631642内閣府の調査によると、自治体の備蓄は食料や水は十分にあるものの、簡易ベッドが不足しているとのことです。

政府は交付金による支援を強化し、備蓄を促す方針です。

内閣府が全国1788自治体を対象に初めて実施した災害用物資の備蓄状況調査の結果が公表されました。

調査によると、食料や水は十分な備蓄がある一方、簡易ベッドの備蓄が不足していることが判明しました。

内閣府は、政府の交付金による財政支援を強化し、自治体への備蓄を促す方針です。

また、今後は、災害対策基本法の改正により、年一回の備蓄状況公表を義務化する予定です。

さらに、内閣府は、全国の指定避難所における物資の備蓄状況に関する初の調査を実施し、能登半島地震での教訓を踏まえた物資の備蓄状況を調査します。

調査結果に基づき、備蓄が不十分な自治体には必要量の確保を促します。

へぇー、自治体によって、備蓄の状況って違うんだね。簡易ベッドが不足してるってのは、ちょっと心配だねぇ。ちゃんと対策してほしいよね。

本日は、防災に関する様々な情報をお伝えしました。

日々の備えが、いざという時の命を守ることに繋がります。

これを機に、ご自身の防災対策を見直してみてはいかがでしょうか。

💡 防災基本計画は、日本の防災対策の根幹であり、最新の法改正や社会情勢の変化に対応して常に更新されています。

💡 地域や個別の事例から、備蓄品の重要性や、それぞれの状況に応じた対策の必要性を学びました。

💡 家庭での備えとして、非常用持ち出し袋の準備、家具の転倒対策に加え、情報収集手段の確保も重要です。