阪神・淡路大震災における関西電力の復旧作業とは?電力を守る人々の奮闘を振り返る?震災直後の関西電力の対応と教訓

1995年阪神・淡路大震災。関西電力は大規模停電に見舞われながらも、迅速な復旧作業に着手。非常災害対策本部を設置し、他電力会社との連携、重要インフラへの優先的な送電など、早期復旧を目指しました。しかし、燃料不足、情報伝達の遅れ、電気火災など、多くの課題に直面。震災からの教訓は、今後の災害対策における電力インフラの強化に活かされるべきです。

応急送電と課題

停電復旧後、なぜさらなる問題が?

電気火災や誤解による復旧遅延。

応急送電と課題について解説します。

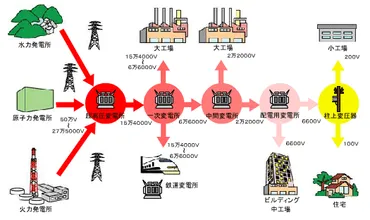

✅ 発電所でつくられた電気は、送電線、変電所、配電線を通って家庭に届けられる。

✅ 電気を送る過程で、電圧を変電によって段階的に下げ、送電ロスを減らしている。

✅ 電気は光速に近い速さで送られ、送電線と配電線はそれぞれ異なる構造で効率的な送電が行われている。

さらに読む ⇒電気事業連合会出典/画像元: https://www.fepc.or.jp/supply/network/keiro/応急送電は完了したものの、倒壊家屋の安全確認や電気火災など、本格的な復旧への道のりは険しかったんですね。

正確な情報伝達の重要性も再認識させられます。

地震発生から6日後、応急送電は完了しましたが、家屋の倒壊や安全確認の困難さから、本格的な復旧作業は難航しました。

送電回復に伴い「電気火災」が発生するという問題も発生し、新たな課題として浮上しました。

この段階では、「電力は復旧済み」という誤解が広がり、交通規制における緊急通行標章の発行などで理解を得るのに苦労する場面もありました。

この誤解は、その後の復旧作業の遅延につながる可能性もあり、正確な情報伝達の重要性が浮き彫りになりました。

う〜ん、なんか大変そうねぇ。電気は大事だけど、やっぱり安全が一番よね!

教訓と今後の課題

阪神大震災の教訓、今後の災害対策で最も重要な点は?

強靭な電力インフラ構築への示唆。

教訓と今後の課題について解説します。

公開日:2025/01/11

✅ 全国のインフラ企業は、災害時の応援を円滑にするため、資材や機材の統一を進めている。

✅ 1995年の阪神・淡路大震災での経験を踏まえ、電力業界では電源車の仕様統一が進み、2020年には災害時の連携計画がまとめられた。

✅ 関西電力送配電は、2025年3月までに他社と仕様を合わせた新しい電源車を導入する予定である。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/AST1B0DF4T1BPLFA005M.html阪神・淡路大震災の経験から得られた教訓を活かし、今後の災害対策に活かしていくことが重要ですね。

電源車の仕様統一など、インフラの連携強化は、より強靭な電力インフラを構築する上で不可欠ですね。

阪神・淡路大震災における関西電力の対応は、迅速な初期対応、復旧体制の確立、他社との連携など、多くの教訓を残しました。

同時に、燃料や工業用水の確保、通信手段の確保、電気火災への対策、正確な情報伝達など、今後の災害対策における課題も浮き彫りになりました。

これらの教訓は、今後の災害対策において重要な示唆を与え、より強靭な電力インフラの構築に役立てられるべきです。

いやー、素晴らしいまとめだね!今回の記事は、まさに未来への投資だよ。災害時のインフラ強化は、社会全体のレジリエンスを高めることにもつながる。これは、長期的な視点で見ても、非常に重要なテーマだね!

今回は、阪神・淡路大震災における関西電力の復旧作業を通して、災害時のインフラと人々の努力について学ぶことができました。

教訓を活かし、今後の対策に繋げていくことが重要ですね。

💡 阪神・淡路大震災では、約260万戸が停電に見舞われた。迅速な初期対応と復旧作業が重要。

💡 復旧体制の確立、他社との連携、燃料や通信手段の確保など、様々な課題が浮き彫りになった。

💡 今後の災害対策に向け、教訓を活かし、強靭な電力インフラを構築することが重要である。