原爆ドームと平和への願い:保存工事と未来への継承?広島の記憶を未来へ:原爆ドームの保存と公園管理

原爆ドーム、被爆の記憶を未来へ。保存工事と健全度調査で永続的な保存を目指す広島。世界遺産登録への道のり、そして平和への願いを刻む慰霊碑のメッセージ。公園での倒木という事態を受け、安全管理と過去の教訓を活かした未来への継承が問われる。被爆の悲劇を繰り返さないために、今、私たちができること。

💡 原爆ドームの保存工事の進捗と、その背景にある被爆の記憶を伝承する意義について解説します。

💡 原爆ドームの世界遺産としての価値と、登録に至るまでの様々な課題、そしてその取り組みを紹介します。

💡 原爆死没者慰霊碑に込められた平和への願いと、そのメッセージをどのように伝えていくのかを考察します。

それでは、被爆からの復興と未来への希望について、詳しく見ていきましょう。

被爆からの復興と、未来への希望

原爆ドーム、なぜ保存?どんな目的で?

被爆の悲劇を伝え、現状維持が基本。

原爆ドームの保存工事が、被爆の悲劇を今に伝える象徴として行われているんですね。

公開日:2020/10/04

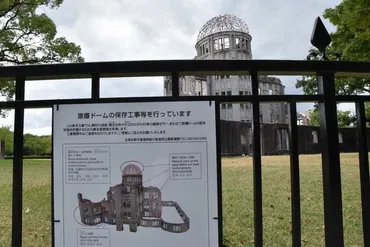

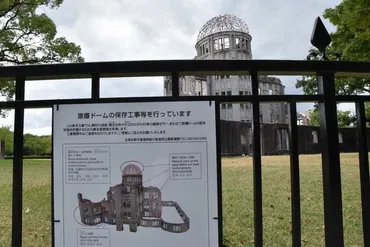

✅ 広島市は老朽化が進む世界遺産・原爆ドームの保存工事を開始しました。

✅ 今回の工事は5回目で、鋼材の塗り直しを行い、2021年3月に完了予定です。

✅ 当初は2018年度に着工し2019年8月完了予定でしたが、入札不調のため開始が遅れました。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20200904/k00/00m/040/030000c保存工事の遅延があったものの、最終的に完了する見込みとのことです。

被爆から60年以上経った今も、その姿を保っていることに、改めて感慨深いですね。

広島の原爆ドームは、1945年の原爆投下による被爆の悲劇を今に伝える象徴として、その保存が決定されました。

1966年の市議会決議を経て、1967年に最初の保存工事が実施され、その後も1989年から2003年にかけて計3回の保存工事が行われました。

これらの取り組みは、被爆後60年以上経過した現在も原爆ドームがその姿を保っていることに繋がっています。

保存の基本方針は「史跡原爆ドーム保存整備計画」に基づいています。

これは、技術指導委員会や専門部会による調査・試験を通して、現状維持を基本としています。

原爆ドームは煉瓦建造物の特性上、長期にわたって保存継承が可能であり、安定化、固定化といった保存作業と継続的なメンテナンスが重要です。

これらの作業は、価値の破壊を最小限に抑え、作業間の周期を長期化するような材料・工法を選択することが求められます。

なるほど、原爆ドームの保存は、単なる建造物の維持だけでなく、未来への語り継ぎという意味合いがあるんですね。素晴らしい!

世界遺産登録への道のりと、その課題

原爆ドームの世界遺産登録、当時の国の姿勢は?

国内法保護がないため慎重でした。

世界遺産登録によって、原爆ドームへの関心が高まり、多くの人が訪れるようになったことは素晴らしいですね。

✅ 広島の世界文化遺産である原爆ドームと厳島神社が登録25周年を迎え、世界平和への訴えと観光への貢献が語られている。

✅ 原爆ドームは、被爆の実態を伝える証人として、ボランティアガイドによる核兵器廃絶の訴えが続けられ、世界遺産登録によってより多くの人が訪れるようになった。

✅ 厳島神社は、世界遺産登録により来島者が増加し、観光を牽引する一方で、人口減少と高齢化が進んでおり、環境保全活動も行われている。

さらに読む ⇒中国新聞ヒロシマ平和メディアセンター出典/画像元: https://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=113394国の慎重な姿勢があったんですね。

原爆ドームの永続的な保存を目指す広島市の努力は、本当に素晴らしいですね。

原爆ドームの保存活動が進められる中、1992年には世界遺産登録の動きがありました。

広島市議会も登録を求める意見書を採択しましたが、当時の国は、原爆ドームが国内法による保護を受けていないことを理由に、登録に慎重な姿勢を示していました。

この状況は、原爆ドームの保存における課題を浮き彫りにしました。

現在も広島市は、原爆ドームの永続的な保存を目指し、保存工事、健全度調査、技術試験を継続しています。

世界遺産登録は、観光客誘致にも貢献し、平和教育の場としても機能しているんだね。素晴らしい取り組みだべさ。

次のページを読む ⇒

広島の慰霊碑と公園で起きた倒木。平和への願いを込めて、過去の教訓を活かし、安全対策と未来への継承が急務。