護岸工事の重要性とは?多様な工法と未来への展望(?マーク)高まる水害リスクへの備え〜護岸工事の現状と課題

高潮や洪水から、私たちの暮らしを守る護岸工事。コンクリートから自然型まで、多様な工法で国土を守ります。気候変動による海面上昇や台風の大型化に対応するため、官民連携による護岸嵩上げを推進。技術職員不足への対策や財政支援も強化され、未来の安全な社会基盤を支えます。護岸工事は、単なるインフラ整備ではなく、私たちの命を守る重要な取り組みなのです。

護岸工事の進化と多様な工法

護岸工事、何が重要?環境とインフラ、両立できる?

環境と強度、両立目指す!

護岸工事の進化と多様な工法について説明します。

様々な工法を紹介し、それぞれの特徴や環境への配慮について解説します。

✅ 洪水調節を目的とした渡良瀬遊水地の調節池化や、鬼怒川の合流量を調節するための稲戸井調節池の事業が進められています。

✅ 都市化による河川環境の変化に対応するため、水と緑を守り活かす自然に優しい川づくりが推進されています。

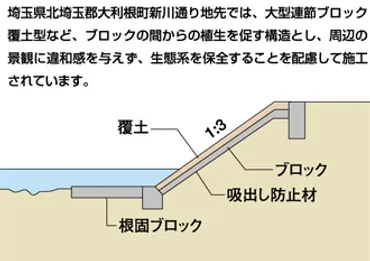

✅ 生態系保全のため、従来型のコンクリート護岸ではなく、植生を促す多自然型護岸が採用されています。

さらに読む ⇒国土交通省 関東地方整備局出典/画像元: https://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/tonejo00175.htmlコンクリート護岸だけでなく、自然型護岸という選択肢もあるんですね。

環境への配慮も大切ですし、素晴らしいですね。

護岸工事には、コンクリート護岸、自然型護岸など、様々な工法があります。

コンクリート護岸は高い強度と耐久性を持ち、都市部や重要なインフラの近くで多用されます。

一方、自然型護岸は、環境への影響を考慮し、魚類や水生植物が生息できる空間を確保したり、緑化によって景観と生態系の保全を両立させたりします。

山間部では地形に合わせた特殊な工法が必要になることもあります。

護岸工事では、設計段階から魚類が遡上しやすい階段状の護岸を造るなど、環境への配慮が求められます。

色んな工法があるんだね〜。コンクリートだけじゃないんだ。環境にも配慮してるって、嬉しいね!

官民連携による護岸整備と新たな法整備

能登半島地震の教訓を活かした改正の目的は?

緊急物資輸送、海面上昇対応、技術者不足支援など。

官民連携による護岸整備と新たな法整備について説明します。

具体的な計画や法案の内容を解説します。

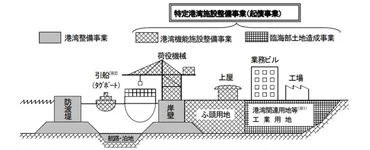

✅ 国土交通省は、港湾整備促進法に基づく「2019年度 特定港湾施設整備事業基本計画」を閣議決定しました。

✅ 本計画は、港湾機能施設整備事業と臨海部土地造成事業の2つから構成され、総事業費は792億7700万円です。

✅ この基本計画は、資金調達を円滑に行うために交通政策審議会の審議を経て定められ、国土交通大臣が資金の融通をあっ旋します。

さらに読む ⇒物流ニュースのLNEWS出典/画像元: https://www.lnews.jp/2019/07/l0709302.html官民連携で護岸工事を進める動きや、新たな法整備が進んでいるんですね。

技術職員の不足に対応するための制度創設も、今後のためにも大切ですね。

国土交通省は、令和6年能登半島地震での教訓を踏まえ、「港湾法等の一部を改正する法律案」を閣議決定しました。

この改正は、緊急物資輸送拠点の確保、海水面上昇への対応、技術職員不足への支援、洋上風力発電の円滑な利用調整を目的としています。

具体的には、官民連携による護岸嵩上げ(協働防護)を促進し、計画策定や協議会設置、協定締結を支援します。

また、技術職員不足への対応として、国が高度な技術を要する港湾工事を代行する制度を創設します。

さらに、2025年度からは、官民連携による港湾浸水対策への財政支援が開始され、護岸のかさ上げ計画策定費用への支援や、民間企業の税制優遇措置が行われます。

国土交通省は、全国125の海上輸送拠点港湾に対し、護岸のかさ上げを要請しており、2024年度中にガイドラインを作成する予定です。

官民連携、いいね!税制優遇措置とか、マジで最高じゃん!経済も回るし、国民も助かる。まさにWin-Winだね!

将来の展望と地域への影響

京都の海面上昇、護岸再整備はなぜ必要?

2100年までに0.32m上昇を予測!

将来の展望と地域への影響について説明します。

具体的な事例を挙げながら、今後の課題や展望を解説します。

✅ 国土交通省は、海面上昇や台風の大型化による浸水被害を防ぐため、全国125の港湾に対し護岸のかさ上げを要請。

✅ 2024年度中に、かさ上げの高さの計算方法を示すガイドラインを作成予定。

✅ 対象となるのは、国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾で、自治体はガイドラインに基づき計画を策定する必要がある。

さらに読む ⇒京都新聞出典/画像元: https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1400380護岸のかさ上げや協働防護など、様々な対策が進められているんですね。

長期的な視点での整備が必要となるんですね。

京都府は、気候変動に伴う海面上昇の影響を試算し、護岸の再整備の必要性を示唆しています。

2100年までに平均0.32メートルの海面上昇を予測し、浅茂川海岸では、現行の整備基準より高い護岸が必要になることが判明しました。

小樽港においても、国土交通省が検討中の護岸かさ上げが対象となる見通しです。

これらの整備事業は、数十年に及ぶ長期事業となる可能性があり、整備期間中は港湾設備の一時的な利用制限が生じ、経済活動への影響も懸念されます。

国は、このような高潮や高波災害の激甚化に対応するため、今年3月に打ち出した「協働防護」という新たな浸水対策を推進し、官民が連携して必要な整備を進めることを目指しています。

うーん、護岸工事も大変だね。でも、みんなの暮らしを守るためだもんね。頑張ってほしいし、応援してるよ!

本日は、護岸工事の重要性と、多様な工法、そして今後の展望についてご紹介しました。

護岸工事は、私たちの安全を守るために、非常に大切な取り組みですね。

💡 護岸工事は、洪水や高潮から私たちの暮らしを守るための重要なインフラ整備です。

💡 気候変動による水害リスクの増大に対応するため、官民連携による護岸整備が進められています。

💡 護岸工事には、様々な工法があり、環境への配慮も重要視されています。