スプリンクラー設置義務化の現状と課題は?設置基準や免除、今後の展望を解説?消防法と建築基準法から紐解くスプリンクラー設置の基礎知識

火災から命と財産を守る!2014年の消防法改正で拡大したスプリンクラー設置義務。高齢者施設から飲食店まで、建物の規模や用途に応じた設置基準を解説。法律遵守だけでなく、企業の安全対策としても重要です。免除されるケースや種類、設置基準、法改正のポイントも網羅。火災リスクを軽減し、業務継続性を高めるために、今すぐ確認しましょう!

💡 グループホームなどの小規模福祉施設へのスプリンクラー設置義務化が進み、法改正と義務化の背景を理解する。

💡 設置義務の対象となる建物と判断基準、設置免除のケースと種類を把握し、自身が関係する施設が対象か確認する。

💡 技術基準と法改正の詳細、今後の展望を理解し、安全対策としてのスプリンクラーの重要性を再認識する。

本記事では、スプリンクラー設置義務化の背景から、設置基準、免除条件、そして今後の展望について詳しく解説していきます。

まずは、この記事で皆様に知っていただきたいポイントを3つにまとめました。

法改正と義務化の背景

スプリンクラー義務化、何を守るため?

火災被害の最小化と避難時間確保。

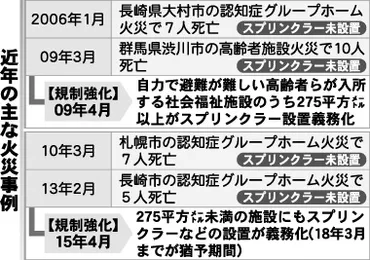

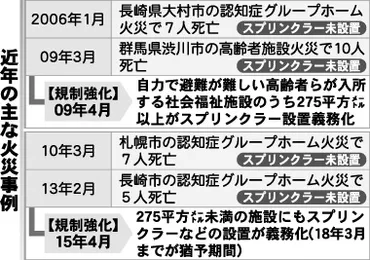

法改正によってスプリンクラー設置が義務化された背景には、小規模福祉施設での火災リスクの増大と、それに対する国の安全対策強化の必要性があります。

✅ 公明党の推進により、グループホームなどの小規模福祉施設へのスプリンクラー設置義務化が進み、設置率が大幅に向上した。

✅ 一方、無届けの老人ホームとなっている共同住宅の防火対策が課題となっており、札幌市の火災などを受け政府は法整備を検討している。

✅ 専門家は、小規模福祉施設と地域住民との協力関係構築や、無届けホームへの実態調査と支援の検討を提言している。

さらに読む ⇒公明党出典/画像元: https://www.komei.or.jp/news/detail/20180209_27221札幌市の火災を契機に、無届けホームの防火対策が急務となっている状況は、痛ましいですね。

小規模福祉施設と地域住民との連携、無届けホームの実態調査と支援の検討、どちらも重要です。

2014年の消防法改正を機に、スプリンクラー設置義務は高齢者施設や障害者施設から段階的に導入され、飲食店や商業施設へと拡大しました。

この法改正は、火災時の被害を最小限に抑え、避難時間を確保することを目的としており、多くの国で法的義務となっています。

日本では、消防法、建築基準法、労働安全衛生法などが関連し、建物の規模や用途に応じて設置基準が異なります。

消防法第8条は特定の建物への設置を義務化し、建築基準法は防火や避難に関する要件を定め、労働安全衛生法は職場の防火対策を規定しています。

なるほど、法律と実態のギャップを埋めるための法改正と、それに対応した対策が必要不可欠ということですね。安全確保のためには、事前の準備と継続的な改善が重要だと感じました。

設置義務の対象と判断基準

スプリンクラー義務化、オフィスや飲食店はどうなる?

規模や用途で異なり、安全点検も重要。

スプリンクラーは初期消火に非常に有効で、火災被害を最小限に抑えるために重要な役割を果たします。

建物の用途、階数、面積によって設置基準が異なるため、注意が必要です。

✅ スプリンクラー設備は初期消火において非常に重要であり、火災の被害を最小限に抑えるために役立つ。

✅ スプリンクラーの設置基準は施設の用途、階数、面積によって異なり、日本の消防法によって細かく定められている。

✅ 高層階や地下施設など、火災時のリスクが高い場所では、特に厳しいスプリンクラー設置基準が適用される。

さらに読む ⇒株式会社DYM — 世界で一番社会を変える会社を創る出典/画像元: https://dym.asia/media/sprinkler-fire-service-law/建物の種類によって設置義務の適用時期が異なるんですね。

オフィスの場合は1000㎡以上、飲食店も用途によって変わる…細かく規定されてて、覚えきれない!。

スプリンクラー設置義務の適用時期は、施設の種類や地域の条例によって異なり、新築・改築時に義務化されることが多いですが、既存施設も安全点検の結果によっては対応が求められます。

オフィスの場合は、延べ面積1000㎡以上で義務化されるのが一般的ですが、建物の規模や用途によって基準が異なります。

飲食店も、延べ面積、階数、地下店舗や宴会場の有無によって義務の有無が決まります。

対象となる建築物は、劇場、映画館、公会堂/集会場、キャバレー、遊技場、飲食店、百貨店、旅館、病院、診療所、老人ホーム、保育所、幼稚園、学校、図書館、公衆浴場、駐車場、倉庫、複合用途の建築物、地下街、重要文化財など、様々な用途があります。

設置基準は、階数と面積による判断、特定防火対象物と複合用途の建築物、その他の設備との代替など、細かく分類されています。

設置基準が細かく定められているのは、それぞれの建物の特性とリスクに対応するためってことだよね。でも、素人にはちょっと難しいかも。専門家のアドバイスが必要になるケースも多そうだね。

次のページを読む ⇒

スプリンクラー設置免除の条件や種類、設置基準を解説。法的リスク軽減と安全対策の両立が重要!2015,2016年改正も要チェック。