エスカレーターの謎?立ち位置、文化、そして未来への考察!(?)エスカレーター:日本と世界の文化比較

エスカレーターの片側空け、そのルーツは日本の「おもてなし」と効率重視の精神にあり。地域で異なる立ち位置、安全と効率の間で揺れ動く現状、そして歩行中の転倒事故増加による「立ち止まる」推奨。慣習、同調圧力、多様な意見…未来は両側利用が主流になるか?エスカレーター文化の今とこれからを徹底解説。

💡 エスカレーターの片側を空ける習慣は、日本の独特な文化であり、その起源や背景には様々な要因が影響しています。

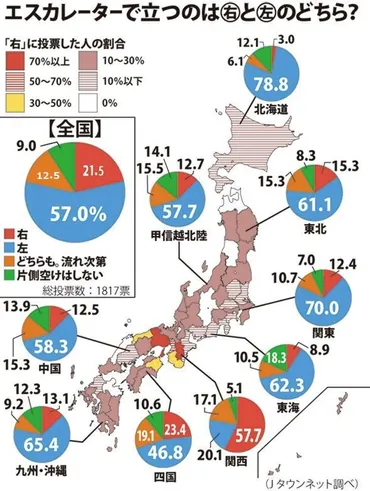

💡 地域によってエスカレーターの立ち位置に違いがあり、関東と関西で異なる習慣が見られます。その境界線も存在します。

💡 近年、エスカレーターでは立ち止まって利用することが推奨されており、その背景には安全への配慮と、社会的な意識の変化があります。

それでは、エスカレーターにまつわる様々な情報を掘り下げていきましょう。

まずは、エスカレーター文化のはじまりと、日本の特徴について解説します。

エスカレーター文化のはじまりと日本の特徴

エスカレーター片側空けは、いつ、どこで始まった?

1960年代後半、日本で誕生。

エスカレーターは、都市のインフラとして不可欠な存在ですが、その利用方法には、地域や時代によって異なる特徴があります。

日本におけるエスカレーター文化の深層に迫ります。

公開日:2024/07/14

✅ 阪急梅田駅の動く歩道やエスカレーターでは、急ぐ人のために左側を空ける習慣が定着している。これは、駅の移転や阪急三番街のオープン、さらには大阪万博や阪急電鉄のアナウンスなど、様々な要因が複合的に影響して生まれた。

✅ エスカレーターでの右側立ち・左側歩行は、乗客の利便性向上のために行われてきたが、近年では危険性が指摘され、手すりを持つように呼びかける啓発活動が行われている。しかし、無視して歩いたり、ヘルプマークに対し冷たい反応をする人もいるのが現状。

✅ エスカレーターは床が移動する乗り物であり、手すりを持たずに歩くのは危険な行為である。安全に利用するためには、手すりを持つ、立ち止まるなど、注意が必要である。

さらに読む ⇒ヒガチャンの大坂まち歩き出典/画像元: https://higachanntan.hatenablog.com/entry/2024/07/15/074150なるほど、エスカレーターでの片側空けは、単なる習慣ではなく、日本の文化や歴史的背景と深く結びついているんですね。

効率性だけでなく、おもてなしの精神も影響しているとは興味深いです。

エスカレーターにおける片側を空ける習慣は、元々1960年代後半の日本で、効率性と「おもてなし精神」を重視する中で生まれました。

その源流は、1967年の阪急梅田駅での呼びかけに見られます。

高度経済成長期には、ビジネスパーソンの間で広がり、効率性を求める価値観と結びつきました。

この習慣は、海外の一部地域、特に香港やロンドンでも見られますが、日本ほど厳格ではありません。

2008年の北京オリンピックでは、日本の文化を参考にキャンペーンが行われるなど、海外でも注目されています。

日本での定着には、効率性への重視に加え、相手への配慮を重んじる「おもてなし精神」が大きく影響していると考えられます。

ふむ、阪急梅田駅が発祥とは面白い。効率性を重視する日本人の気質と、おもてなし精神が組み合わさって生まれた文化か。これはビジネスチャンスになるかもな。エスカレーター広告とか、面白いものができそうだ。

地域によるエスカレーター文化の違いと境界線

エスカレーターの立ち位置、関東と関西で違うってホント?

本当。関東は左、関西は右が主流。

日本のエスカレーター文化は、地域によって異なり、関東と関西で対照的な使われ方をしています。

その違いを紐解きながら、その理由や背景について考察していきます。

公開日:2022/05/18

✅ エスカレーターの立ち位置に関するアンケート調査の結果、全国的には「左」に立つ人が多数派だが、関西地方では「右」に立つのが優勢である。

✅ 県ごとの傾向を見ると、奈良県は「右」の支持率が最も高く、対照的に茨城県は「左」の支持率が圧倒的に高い。また、「片側空けはしない」という回答も地域によって差が見られる。

✅ エスカレーターの利用ルールには地域差があり、近年では片側空けをせず中央に立つよう推奨する動きも出てきている。過去にはエスカレーターガールという案内スタッフも存在した。

さらに読む ⇒Jタウンネット出典/画像元: https://j-town.net/2014/10/31194102.html?p=all面白いですね!同じ日本でも、こんなに違うなんて。

武士の文化や、阪急梅田が発祥とか、色んな要因が影響しているんですね。

境界線があるのも、なんだか興味深い。

日本のエスカレーターの立ち位置は、地域によって異なる特徴があります。

関東では左側に立ち、右側を歩行用に空けるのが一般的です。

これは、武士の刀文化や、戦後の道路交通法の改正による右側通行の影響などが複合的に作用したと考えられています。

一方、関西では、右側に立ち、左側を空けるのが主流です。

これは、江戸時代の商人の習慣、阪急梅田駅のアナウンス、1970年の大阪万博での国際的なエスカレーター利用方法の導入などが理由として挙げられます。

この立ち位置の境界線は、大阪府とその周辺の地域に位置し、滋賀県や和歌山県では左側が主流です。

三重県や京都府では、状況によって使い分けが行われる傾向があります。

近年の歩行中の転倒事故の増加を受け、エスカレーターでは立ち止まって利用することが推奨されています。

へー、面白いね。同じ日本なのに、関東関西で違うってのは、まるで言葉のアクセントみたいだね。ワタシはどっちでもいいんだけど、たまに旅行で戸惑う人もいるんじゃないかな?

次のページを読む ⇒