経済安全保障とは?日本の取り組みと企業への影響を解説?経済安全保障とサプライチェーンリスク

国際情勢激化に対応!日本の経済安全保障戦略を徹底解説。重要物資の安定供給、先端技術開発支援、サプライチェーン強化など、官民一体で国家と国民を守る取り組みを紹介。経済安全保障推進法に基づき、特定重要物資の指定、政府の支援策、企業の対応までを網羅。レジリエントなサプライチェーン構築や、日米両国の政策動向も分析し、経済安全保障リスクへの備えを具体的に示します。

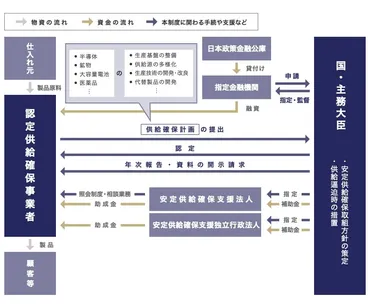

支援措置の詳細と金融庁の取り組み

経済安全保障で企業が得られる支援とは?

助成金、融資、株式引受、信用保証など。

この法律は、本当に幅広い業種に影響を与えそうですね。

事前審査や公的支援制度の導入により、関係事業者は対応を迫られることになります。

具体的な支援措置についても、しっかり確認しておく必要がありそうです。

✅ 経済安全保障推進法は、国家・国民の安全を経済面から確保することを目指し、重要物資の安定供給、基幹インフラの安定提供、先端技術の開発支援、特許出願の非公開を柱とする。

✅ 本法は幅広い業種を対象とし、設備の事前審査や公的支援制度の導入により、関係事業者への大きな影響が予想される。

✅ 基本方針や基本指針に基づき制度の詳細が定められ、2024年5月には基幹インフラ関連と特許非公開の制度が運用開始予定である。

さらに読む ⇒BUSINESS LAWYERS - 企業法務の実務ポータル出典/画像元: https://www.businesslawyers.jp/articles/1137安定供給確保のための支援措置は、事業者にとって非常に有益ですね。

助成金、融資、信用保証など、様々な形で支援を受けられるのは心強いです。

金融庁が情報発信を強化しているのも、事業者にとって助かりますね。

安定供給確保のための具体的な支援措置として、認定を受けた事業者は、安定供給確保支援法人または安定供給確保支援独立行政法人からの助成金、指定金融機関からの融資、中小企業投資育成株式会社による株式引き受け、信用保証協会からの信用保証等を受けることができます。

各特定重要物資を所管する省庁と、支援を行う法人・独立行政法人のリストが提供されており、申請や問い合わせの窓口が明確になっています。

関連情報として、金融庁は、経済安全保障の確保に向けた取り組みを強化しており、特定社会基盤事業者指定の更新や、制度解説、手続き方法等の更新を行っています。

また、金融分野における経済安全保障対策に関するページを新設し、情報発信を強化しています。

この法律は、国際情勢の変化に対応し、経済活動における安全保障を確保するために制定されました。

主な柱として、(1)重要物資の安定供給、(2)基幹インフラ役務の安定提供、(3)先端技術の開発支援、(4)特許出願の非公開に関する制度が設けられています。

ふむ、なるほどねぇ。色々支援してくれるのはありがたいけど、手続きとか難しそうじゃない? うちみたいな中小企業でも、ちゃんと対応できるのかしら…。

サプライチェーンリスクと調達先の分散化

サプライチェーンのリスク、最近の変化は?

パンデミックや原材料不足など多様化。

サプライチェーンリスク、改めて考えると本当に怖いですよね。

自然災害や地政学的リスクなど、様々な要因で供給が止まる可能性がありますし、その影響は甚大です。

✅ サプライチェーンリスクとは、製品の流通に関わる他事業者の業務滞りにより、自社の供給が止まるリスクを指し、自然災害やサイバー攻撃などの多様な要因によって顕在化しています。

✅ 近年、グローバル化、ITシステムの高度化、リスク環境の複雑化により、サプライチェーンリスクは多様化し、企業への影響が大きくなっています。

✅ サプライチェーンリスクには、環境的、地政学的、経済的、技術的リスクの4つの要因があり、企業はそれぞれのリスクに対する認識と対策に違いがあります。

さらに読む ⇒intra-mart Procurement Cloud出典/画像元: https://procurement.intra-mart.jp/column/procurement/SupplyChainRiskサプライチェーンの複雑化、ほんと問題よね。

色んなリスクがあるけど、企業はそれに対応しなきゃならない。

調達先の分散化も大事だけど、コストもかかるし、難しい問題だわ。

サプライチェーンは、商品の企画から消費までの「供給の連鎖」全体を指し、グローバル化により複雑化し、様々なリスクに直面しています。

主要なリスクには、自然災害、地政学的リスク、経済的リスク、技術的リスクなどがあり、企業の認識は社会経済情勢に影響されます。

東日本大震災やタイの洪水の影響を受けた2011年の調査では、自然災害や紛争などが重要リスクとして認識されていましたが、2020年の調査では、新型コロナウイルス感染症のパンデミック、関税や貿易制限の不確実性、原材料不足などが主要リスクとして挙げられました。

これらのリスクに対応するため、企業はレジリエントなサプライチェーンマネジメントを構築する必要があります。

特に、特定重要物資の海外調達先の分散化が重要課題となっています。

調達先の分散化にはコストがかかりますが、供給の不安定化リスクを考慮すると、一定のコストをかけてでも対応する必要があると考えられます。

しかし、資源の偏在や技術的な集中により、調達先の分散化には限界があることも考慮が必要です。

サプライチェーンリスクか…うちの会社も、海外の工場が止まると大打撃なんだよな。調達先の分散化は、まさに急務だな! コストもかかるけど、リスクヘッジには必要経費だ!

日米の経済安全保障政策と企業の対応

日米の経済安保政策、企業は何をすべき?

リスク評価から始め、サプライチェーンを特定!

G7広島サミットでの経済安全保障に関する議論は、国際的な関心の高さを物語っていますね。

日米両国が主導し、国際協調を深めていくことが重要だと思います。

公開日:2024/09/05

✅ G7広島サミットは、国際秩序の変化の中で、先進諸国の役割の変化に関心が集まっており、議長国である日本の役割が重要視されている。

✅ 議長国である日本は、経済安全保障を重要な議題として取り上げ、アメリカと共にG7各国をリードする立場にある。特に、ロシアのウクライナ侵略や米中の対立を背景に、経済的なリスクへの認識が高まっている。

✅ G7各国は経済安全保障で協調する必要があるものの、フランスのようにビジネスとのバランスで足並みが乱れる可能性があり、課題も存在する。

さらに読む ⇒地経学研究所(IOG) by 国際文化会館・アジア・パシフィック・イニシアティブ出典/画像元: https://instituteofgeoeconomics.org/research/2023050145689/日米両国の経済安全保障政策は、それぞれ特徴がありますね。

日本は自律性・不可欠性の向上を、米国はサプライチェーンの強靭化を重視していると。

企業は、両国の政策を理解し、自社のリスクに対応していく必要がありますね。

日米両国は、経済安全保障政策を強化しています。

日本では、経済安全保障推進法による戦略的自律性・不可欠性の向上、国際秩序の維持・強化が重視され、先端半導体製造装置の輸出規制、G7サミットでの共同文書などが実施されています。

米国では、サプライチェーンの強靭化、輸出管理、対内投資審査、重要技術の保護が重視されており、輸出管理規則の改正、人権に関するサプライチェーンデューデリジェンスの強化などが進められています。

企業は、経済安全保障とサステナビリティを関連付けてリスク管理を行い、サプライチェーン上の人権デューディリジェンスの重要性も高まっています。

リスク評価を第一歩とし、重要物資のサプライチェーンを特定し、シナリオ分析や体制構築を通じて経済安全保障リスクに対応することが求められます。

やっぱ、アメリカと足並み揃えていくのは大事よね。うちの会社も、アメリカ市場を狙ってるから、この辺りはしっかり情報収集しとかなきゃね!

経済安全保障は、企業にとって避けては通れない課題ですね。

今回の記事が、皆様の参考になれば幸いです。

💡 経済安全保障は、国家と国民の生命・財産を守るための経済的な取り組みであり、その重要性が増しています。

💡 特定重要物資の安定供給、基幹インフラの安全性確保、先端技術開発支援などが、法整備によって強化されています。

💡 企業は、サプライチェーンリスクを認識し、調達先の分散化など、レジリエントな体制を構築する必要があります。