物価高騰の衝撃!円安と私たちへの影響は?(解説と対策)物価高騰の原因と対策:家計への影響と今後の展望

2024-2025年の日本の物価高騰は、円安、エネルギー価格高騰、原材料費高騰が複合的に影響。食料品から光熱費まで生活必需品が値上がりし、家計を圧迫。円安の進行は、輸出企業の活性化という側面がある一方で、輸入価格上昇、金利上昇を通じ、経済全体に影響。個人は節約、収入増、資産運用を、企業はコスト削減を。賢い消費行動と対策で、物価高騰の波を乗り越えよう。

円安がもたらす経済への影響

円安のメリット・デメリットは?暮らしへの影響は?

輸入品高騰、家計圧迫、輸出企業には有利。

円安は、輸出企業には追い風になる側面もあるんですね。

でも、輸入物価の上昇は、やはり家計には痛いですよね。

輸出と輸入、どちらもバランスが大事ってことですね。

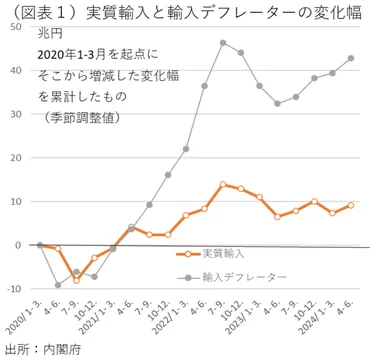

✅ 2020年以降、輸入物価が1.42倍に上昇し、円安にも関わらず実質輸入が9.2%も増加している。

✅ 円安にもかかわらず輸出数量の伸び悩みや貿易赤字傾向が続き、中国経済の低迷も影響している。

✅ 輸入構造の変化として、財・サービスともに輸入が増加しており、輸入浸透度は上昇傾向にある。

さらに読む ⇒第一生命経済研究所TOPページ出典/画像元: https://www.dlri.co.jp/report/macro/367498.html円安は、色々な影響があるんですね。

輸出のプラス面もあれば、輸入価格の上昇というマイナス面も。

食料やエネルギー価格の上昇は、本当に困りますよね。

円安は、輸出企業の競争力向上、観光業の活性化、海外資産の価値上昇といったメリットがある一方で、輸入品価格の上昇、エネルギー価格の上昇、家計への負担増といったデメリットも生じさせています。

例えば、輸入に依存する食品やエネルギー価格は、円安の影響を直接受けます。

企業は、コスト上昇への対応として、価格転嫁を行わなければならず、消費者の生活を圧迫します。

また、ロシアのウクライナ侵攻によるエネルギー価格や穀物価格の高騰も、物価上昇を加速させる要因となっています。

ほんと、困ったもんだわ!ご飯も値上がり、電気代も高いし…もう何にも買えないわ!

私たちにできる対策と金利変動の影響

物価高どう乗り越える?私たちにできることは?

節約、収入増、賢い消費!

物価高騰と円安の原因は、世界情勢と金融政策の違いにあるんですね。

そして、私たちができる対策も、複数あるという事ですね。

公開日:2024/02/16

✅ 物価高と円安は、世界情勢(気候変動、紛争、原油高など)や日米の金融政策の違い(アメリカの利上げと日本の金融緩和)が原因で発生しており、食料品、エネルギー、家電など様々な価格上昇に繋がっている。

✅ 円安の影響で生活コストは上昇し、衣食住の価格が高騰。一方で輸出産業やインバウンド需要には追い風となる。しかし、日本のインフレは世界的に見るとまだ緩やかである側面もある。

✅ 物価高に対応するためには、節約(固定費の見直し、買い物の優先順位付け)、収入アップ(副業、スキルアップ)、投資(資産運用)を組み合わせ、将来に備えることが重要である。

さらに読む ⇒ マネーまるわかり出典/画像元: https://mwakari.dhbk.co.jp/save_ts_2301_01/節約、収入アップ、資産運用…色々ありますね。

金利上昇も生活に影響しますし、情報収集が大切ですね。

個別の対策も重要ですが、賢い消費行動を心がけたいです。

物価上昇に対処するため、政府は経済対策や補助金を実施しています。

しかし、これらの対策だけでは十分ではなく、私たち自身も対策を講じる必要があります。

具体的には、節約や収入増、資産運用など、個別の対策が重要です。

金利上昇も生活に影響を与え、住宅ローン金利の上昇や預金金利の上昇が起こりえます。

金利差は為替レートに影響を与え、経済成長、インフレ率、政治的要因なども複雑に絡み合っています。

円安の影響を軽減するためには、企業はコスト削減や生産効率の向上、仕入れ先の見直しを行い、価格転嫁を抑制する努力が必要であり、消費者は節約や代替品の選択など、賢い消費行動をとることで影響を緩和できます。

資産運用!そうだ、俺の会社も成長させて、高配当株でも買っておくか!金利上昇も、うまく利用すれば、チャンスになる!

今後の展望と持続可能な経済への道

物価高騰から生活を守るには?

生活費見直しと円安対策が重要。

円安の影響は、私たちの暮らしに様々な形で現れています。

生活防衛策として、できることから始めることが大切ですね。

公開日:2022/06/10

✅ 2022年からの急激な円安により、輸入価格の上昇やエネルギー価格の高騰が原因で、食料品や光熱費など幅広い物価が上昇しています。

✅ 円安は、輸入に頼るエネルギーや食料の価格を押し上げ、国内生産品にも原料費や輸送費などのコスト増を通じて影響を与え、物価上昇を加速させています。

✅ 円安に対抗するための生活防衛策として、節約、収入増加、資産運用が有効であり、特に固定費の見直しや収入源の多様化が重要となります。

さらに読む ⇒ARUHIマガジン出典/画像元: https://magazine.sbiaruhi.co.jp/0000-5294/円安と金利上昇は、今後の経済状況を左右する重要な要因ですね。

輸入価格上昇への備え、生活費の見直し、効率的な生産体制の構築が、今後の生活防衛につながる、と。

物価高騰は、単なる価格上昇ではなく、日本経済全体に影響を与える重要なテーマです。

円安と金利上昇は、私たちの生活に直接的な影響を与え、今後の経済状況を踏まえた上で、個々人ができる対策を講じることが、これからの生活防衛につながります。

輸入価格上昇への備え、生活費の見直し、効率的な生産体制の構築が重要となります。

個人と企業が適切な対策を講じることで、円安の影響を最小限に抑え、安定した経済環境を維持することが目指されます。

なるほどね〜。円安も物価高騰も、ただ傍観してるだけじゃダメってことだね。ちゃんと対策しなきゃ、生きていけないもんね。

本日の記事では、物価高騰の原因、影響、対策について解説しました。

私たち一人ひとりが、状況を理解し、積極的に対策を講じることが大切です。

💡 物価高騰は、円安、海外情勢、金融政策など、様々な要因が複雑に絡み合って発生している。

💡 円安は、輸出に有利な面もあるが、輸入価格を上昇させ、家計を圧迫する要因にもなる。

💡 物価高騰に対処するため、節約、収入増加、資産運用など、個別の対策を講じることが重要である。