デジタル避難所の未来を考える:避難所DXと、その課題とは?デジタル技術で変わる、避難所の姿

災害時の避難所をデジタル技術で変革! 紙ベースの限界を打破し、情報共有を加速。デジタル庁の実証実験で受付効率化、混雑緩和を実現。マイナンバー、二次元コード活用で、避難者の安心・安全を守る。しかし、課題も。断水・停電対策、物資不足への対応、感染症対策…デジタル技術で解決!共通ID導入で情報伝達を迅速化。避難所DXで、被災者を守り、復興を加速させよう。

長期化する避難生活と、発災直後の重要性

避難生活の長期化を防ぐカギは?発災初期の対策とは?

発災初期の混乱期対策が、避難所の要。

長期化する避難生活と、発災直後の混乱に対応するために、どのような対策が必要なのでしょうか。

詳しく見ていきましょう。

✅ 大規模災害時の避難所は、被災者の命を守る重要な拠点であり、長期化する避難生活と発災直後の混乱に対応するため、様々な課題への対策が求められる。

✅ 発災直後の避難所では、断水、停電、食料・物資不足、場所取りのトラブル、職員の負担増、コロナ禍でのクラスター発生といった課題が挙げられる。

✅ 断水対策として井戸設置、貯水、水源の利用、非常用トイレセットの準備など、停電対策として懐中電灯や携帯充電器の備え、情報収集手段の確保などが重要となる。

さらに読む ⇒発災直後における避難所の6つの課題を分かりやすく解説。 – FORTE Co., Ltd.出典/画像元: https://www.forte-inc.jp/contents5/発災直後の混乱期に、断水や停電、物資不足といった課題への対策を事前に準備しておくことが重要なんですね。

デジタル技術が、その準備をサポートするんですね。

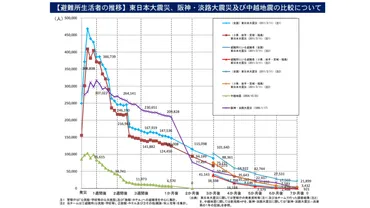

避難所生活は長期化する傾向があり、発災直後から数日間の混乱期における対策が特に重要です。

この期間に適切な対策を講じることが、避難所の機能維持に大きく影響します。

復興庁のデータによると、避難生活の長期化に対応するため、発災初期の混乱期に必要となる断水、停電、食料・物資不足、場所取りなどのトラブル、避難所職員の負担増、そしてコロナ禍におけるクラスター発生など、様々な課題に対する対策を事前に準備しておくことが重要です。

内閣府の「地区防災計画」でも、発災後72時間の対応が重視されており、この期間に適切な対策を講じることが、避難所の機能維持に大きく影響します。

水道施設の耐震化は十分とは言えない現状であり、停電対策も含め、事前の準備と迅速な対応が、被災者の安全と安心を守るために不可欠です。

本当に、事前の準備が大事よね。デジタル技術で、そういう情報を共有できるのは、すごく助かるわ。

情報共有の遅れ:避難所DXの課題と対策

避難所情報共有の共通ID、導入進まない現状の理由は?

システム改修が主な理由で、情報共有の遅れが懸念。

今回は、デジタル化が進まない課題に焦点を当て、その対策について考えていきましょう。

✅ ICT分野におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進は、企業の競争力強化に不可欠であり、そのための取り組みが活発化している。

✅ DX推進における課題として、既存システムの複雑さや人材不足が挙げられる一方で、データ活用や業務プロセスの最適化など、様々な面でDXの取り組みが進んでいる。

✅ DXを進める上で、企業は自社の状況を把握し、適切な方法でDXを推進する必要がある。具体的には、DX戦略の策定、デジタル技術の導入、組織文化の変革などが重要となる。

さらに読む ⇒官民連携で防災DXを推進: 日立自治体ICT 応援サイト出典/画像元: https://cgs-online.hitachi.co.jp/contents/549_1.html情報共有の遅れは、避難所DXにおける大きな課題ですね。

共通IDの導入が進まない現状は、早期の解決が必要ですね。

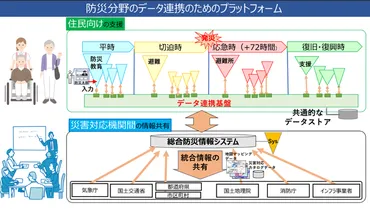

内閣府が災害時の避難所情報共有のために整備した共通IDについて、長崎県を除く46都道府県が未導入という現状が課題として浮き彫りになっています。

この共通IDは、約7万4千カ所の指定避難所と約11万2千カ所の指定緊急避難場所に割り振られ、国と都道府県・市町村間の情報共有を容易にし、迅速な救助・支援を可能にすることを目的としています。

しかし、多くの都道府県はシステム改修を理由に導入を見送っており、大規模災害時の情報共有の遅れや救助・支援体制構築の遅延が懸念されています。

防災DX官民共創協議会は、迅速な救助・支援のために、避難者の人数や避難所の状況の共有が重要であると訴えています。

共通IDの利用により、市町村が避難所の情報を入力すると、国や県が瞬時に情報を把握し、救助や支援に役立てることが可能になります。

内閣府は利用促進のための支援と連携強化を行い、対応力の向上を目指しています。

情報共有の遅れは、救助活動にも影響が出るから、これは一刻も早く解決しないと!国がもっと積極的に支援するべきだ。

未来の避難所:デジタル技術で実現する安全と安心

避難所DXで何が変わる?被災者の安全・安心はどう向上?

情報共有、ニーズ対応、長期化対策が進化!

未来の避難所は、デジタル技術によってどのように変わるのでしょうか。

安全と安心を実現するための、具体的な取り組みを見ていきましょう。

✅ 防災DXは、AIなどのデジタル技術を活用して、気象情報や被害状況を迅速かつ分かりやすく住民に伝え、安全確保と行政職員の負担軽減を目指す取り組み。

✅ 足立区の防災アプリや神戸市のチャットボットなど、具体的な事例を通して、避難経路の表示や災害情報の自動分析など、デジタル技術を活用した防災システムの構築が進んでいる。

✅ 防災DXの推進には、情報形式の標準化や自治体間の連携強化が不可欠であり、大規模災害時における正確な状況把握と国内外からの支援につなげることを目指す。

さらに読む ⇒公明党出典/画像元: https://www.komei.or.jp/km/t-hironobu/2023/05/06/%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%81%A7%E4%BA%BA%E5%91%BD%E5%AE%88%E3%82%8B%E3%80%8C%E9%98%B2%E7%81%BD%EF%BD%84%EF%BD%98%E3%80%8D%E3%81%AE%E6%84%8F%E7%BE%A9%E3%81%A8%E8%AA%B2/デジタル技術は、避難所の運営を最適化し、被災者の安全と安心を最大限に高める可能性を秘めているんですね。

今後の発展が楽しみですね。

避難所DXは、単なる効率化以上の意味を持ちます。

デジタル技術を活用することで、避難所の運営を最適化し、被災者の安全と安心を最大限に高めることが可能です。

具体的には、情報共有の迅速化、避難者のニーズへの的確な対応、そして長期化する避難生活への対策を、デジタル技術を通じて実現できます。

内閣府は、避難所DXの推進に向け、共通IDの導入促進や、デジタル技術を活用した避難所運営のモデルケースを提示するなど、様々な取り組みを行っています。

今後、デジタル技術の進化と、官民一体となった取り組みを通じて、より安全で快適な避難所が実現されることが期待されます。

デジタル技術で、避難生活がもっと快適になるのは素晴らしい!被災者の皆さんが安心して過ごせるように、支援が広がるといいね!

本日の記事では、避難所DXの現状と課題、そして未来の可能性についてお伝えしました。

デジタル技術を活用して、より良い避難所を実現していきましょう。

💡 避難所DXは、デジタル技術を活用して、避難所の運営効率化と被災者の安全・快適性向上を目指す取り組みです。

💡 情報共有の遅れや、長期化する避難生活への対応が大きな課題であり、デジタル技術が解決の鍵となります。

💡 未来の避難所は、デジタル技術によって、より安全で安心できる場所へと進化していくでしょう。