ブラック校則とは?問題点や見直し、過去の教訓から未来を考えるには?学校のルールを見直す動きが加速?ブラック校則問題とは?

学校の「ブラック校則」問題が噴出!時代錯誤な校則が、生徒の自己肯定感を低下させ、不登校やハラスメントの原因に。文科省の見直しや東京都の改革が進む一方、課題も残る。人権尊重の観点から、生徒の個性と自由を育む校則へと転換できるか。過去の悲劇を教訓に、生徒参加型の開かれた議論で、未来へ繋がる校則を。

校則見直しの動きと文部科学省の取り組み

校則見直し、何が変わる?東京都の改革、具体的に教えて!

髪染め禁止、ツーブロック禁止、曖昧指導などを全廃。

文部科学省が校則の見直しを推奨しているのは、良い動きですね。

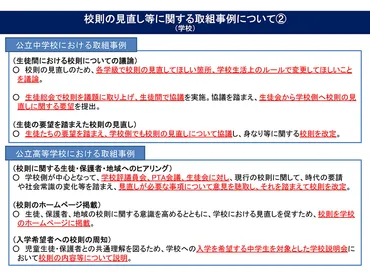

✅ 文部科学省は、校則の見直しに関する通知を都道府県教委などに出し、保護者や生徒との話し合いなどを通じて、校則が時代や社会の変化に合わせて絶えず見直されるよう求めた。

✅ 通知では、校則に基づいた指導は個々の児童生徒に応じて適切に行い、生徒が自主的に守るようにすることが重要であるとし、校則見直しは校長の権限としながらも、社会環境などの変化を踏まえて積極的に見直す必要があるとした。

✅ 校則の効果を高めるためには、児童生徒や保護者との共通理解が大切であり、校則の見直しに生徒や保護者が関わる事例や、校則をホームページで公開する事例などを紹介した。

さらに読む ⇒時代や常識踏まえ絶えず見直しを 文科省が校則で通知出典/画像元: https://www.kyobun.co.jp/article/20210611-03文部科学省が人権尊重の観点から校則の見直しを促しているのは、素晴らしいですね。

東京都の改革も、大きな一歩だと思います。

ブラック校則の問題点がクローズアップされる中で、見直しの動きも活発化しています。

文部科学省は、校則の見直しや情報公開を促し、校則の背景や意義を説明できないものは見直すよう求めています。

具体的には、文部科学省の「生徒指導提要」が約10年ぶりに改訂され、子どもの権利に関する条約(児童の権利に関する条約)の理解が教職員、児童生徒、保護者、地域にとって必須であると明記されました。

人権尊重の観点から、いじめや暴力行為が児童生徒の人権侵害であり、命を守る姿勢が重要であると強調されています。

東京都では、来年度から都立高校で髪の一律黒染め、ツーブロック禁止、別室指導の自宅謹慎化、下着の色指定、「高校生らしい」など曖昧な表現での指導を全廃するという大胆な改革に踏み切りました。

地毛証明の任意提出については、一部で生徒の意向により残るものの、大きな前進と評価されています。

校則を見直すって、子どもたちの権利を守ることにつながるよね。もっと色んな学校でやってほしいわ。

残された課題と過去の教訓

校則見直しの課題とは?不合理な校則、まだあるの?

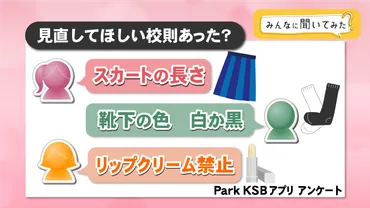

ポニーテール禁止など、不合理な校則の残存。

校則の見直しが進む一方で、課題も残っているんですね。

公開日:2024/02/12

✅ 教員の給与に関する教員給与特別措置法(給特法)について、時間外労働を労働とみなさないこと、校長や教育委員会のコスト意識が低くなること、教員志望者への影響という3つの問題点が指摘されている。

✅ 給特法廃止には、残業代を支払うというメリットがある一方で、デメリットも存在すると妹尾昌俊氏は指摘している。

✅ 給特法廃止の詳細は有料記事で解説されており、教員の処遇改善に向けた議論が中央教育審議会の特別部会で始まる予定である。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASS2B61Z4S29ULZU003.html校則の見直しは重要ですが、過去の教訓を活かし、生徒の人権を尊重したルール作りが求められますね。

校則の見直しが進む一方で、課題も残されています。

佐賀県や熊本市などでも校則の見直しが進む一方、鹿児島県のある中学校ではポニーテール禁止の校則が存続するなど、不合理な校則が残る現状も存在します。

教育研究家の妹尾昌俊氏は、校則の根拠となる法令がないこと、学校が必要かつ合理的な範囲で校則を制定できるものの、その裁量には批判があることなどを指摘しています。

氏は、自由を制限するのは必要最小限度であるべきであり、国家権力による自由の制限は怖い側面を持つことを強調しています。

また、過去には校則によって苦しんだ生徒もおり、遅きに失したという思いも残ります。

1990年に神戸市で起きた高校の校門圧死事件は、過度な管理教育が子どもたちの生命を脅かす可能性を示し、校則のあり方を再考するきっかけとなりました。

韓国のソウル市では、中高生の髪型・髪色規制を来年秋に撤廃する動きも出ており、グローバルな視点からも校則のあり方が問われています。

自由って大事だよね。管理しすぎると、子どもたちの心が壊れちゃうこともあるからね。

未来への展望と提言

ブラック校則問題、学校はどう変わる?未来の校則とは?

生徒主体の校則作り、時代に合った進化。

生徒主体で校則を見直す事例は、未来への希望を感じますね。

✅ 岡山県瀬戸内市の中学校で、生徒が主体となって校則を見直し、ツーブロック禁止などの髪型に関する校則を、生徒が自分で考えて判断するという内容に変更した。

✅ 生徒たちは、アンケートや近隣の高校、事業所へのインタビューを通じて、ツーブロックに関する様々な意見を集め、その結果を踏まえて生徒総会で校則の変更を決定した。

✅ 今回の校則見直しの目標は、生徒たちが「将来自立した社会人になるための力を身につける」ことであり、高松市教育委員会も校則見直しのガイドラインを作成し、見直しを推奨している。

さらに読む ⇒KSBニュース | KSB瀬戸内海放送出典/画像元: https://news.ksb.co.jp/article/14646276生徒たちが主体的に校則作りに参加することで、自律性や社会性を育むことができるんですね。

素晴らしいですね。

今回の「ブラック校則」問題は、学校教育における人権尊重の重要性を改めて浮き彫りにしました。

生徒の個性を尊重し、自由な発想を促すような校則へと転換していくことが求められています。

校則は、単なる規則ではなく、生徒たちが自律的に行動し、社会性を育むための基盤となるべきです。

今後は、生徒自身が校則作りに参加するなど、より開かれた形で校則が議論され、時代に合ったものへと進化していくことが期待されます。

子どもたちが自分たちのルールを自分たちで作るって、めっちゃ良いことだよね!

ブラック校則の問題は、生徒の人権を尊重し、時代に合わせたルール作りの重要性を示唆している、ということですね。

💡 ブラック校則は、生徒の人権侵害や個性を抑圧する可能性がある。

💡 文部科学省や各自治体による校則見直しの動きが活発化。

💡 生徒主体の校則作りは、自律性の育成に繋がる。