米価高騰の背景と政府の対応策:備蓄米放出と流通の課題 (米、価格、政府)米価高騰への対応:政府備蓄米放出の現状と今後の課題

米価高騰を受け、政府が備蓄米15万トンを市場放出! 2024年産米中心で家計負担を軽減へ。 制度転換で集荷業者への売渡しや民間在庫調査を強化。一方、価格下落を懸念する声も。 専門家は短期的な価格低下を予測しつつ、影響を注視。 食糧安全保障と生産者支援の両立が課題。詳細な市場動向と政府の対策は要チェック!

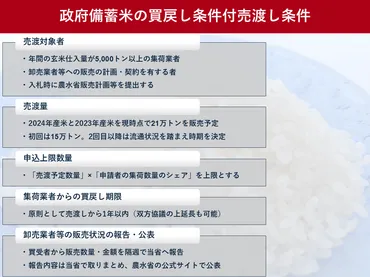

政府備蓄米の買戻し条件付売渡しと関連情報

政府備蓄米の混乱対策、集荷業者への販売とは?

買戻し条件付きで米を販売する

政府備蓄米の買戻し条件付売渡しについてですね。

✅ 農林水産省は、2025年2月17日から政府備蓄米の買戻し条件付売渡しの入札参加に必要な要件審査の申請受付を開始し、初回は15万トンの売渡しを予定しています。

✅ 入札参加には、農林水産省の定める要件を満たす必要があり、申請期間は2月17日から2月25日までです。審査結果は2月下旬に通知され、売渡価格や買戻し期限、販売報告などについても詳細が定められています。

✅ 入札参加者は、買い受けた米穀を主食用途で使用すること、売渡米と同量同等の国内産米穀を政府に売渡しする契約を締結することなど、様々な事項を誓約する必要があります。また、倉庫の要件も厳格に定められています。

さらに読む ⇒ツギノジダイ|中小企業の事業承継や経営課題の解決に役立つメディア出典/画像元: https://smbiz.asahi.com/article/156275512025年2月17日から、政府備蓄米の買戻し条件付売渡しの入札受付が開始されるんですね。

詳細な情報が、農林水産省のウェブサイトで公開されているようです。

入札参加には、様々な要件を満たす必要があるんですね。

政府は、米流通の混乱を解消するため、政府備蓄米を買い戻し条件付きで集荷業者に販売する方針を示しています。

これは、2025年2月13日の記事で言及されたものであり、その後の様々な記事で関連情報が報道されています。

農林水産省は、政府備蓄米の買戻し条件付売渡しに関する情報を公開しており、令和7年4月、3月、2月分の売渡しに関するPDF資料、および第3回、第2回、第1回の入札結果と契約数量に関するPDF資料へのリンクを提供しています。

第4回入札公告は取り消されました。

また、毎月および隔週の販売数量等に関する報告結果(令和7年4月分および5月12日から5月25日分)のPDFへのリンク、および令和7年3月17日から5月25日までの流通実績に関する資料を提供しています。

入札参加に必要な要件審査について、受付期間(令和7年5月16日から5月22日)を案内しています。

入札公告としては、第3回、第2回、第1回の入札公告(丸紅食料株式会社、株式会社神明、NXグループ、伊藤忠食糧株式会社)へのリンクを提供しています。

買受者は、販売計画書(様式第4号-2)および販売数量等報告書(隔週の速報、様式第9号-1)の様式と記載例(PDF、EXCEL形式)に従い報告する義務があります。

ふむふむ、買戻し条件付きでの売渡しってことは、結局、長期的に見たら価格はそんなに変わらないってことかしら?色々手続きとか細かいルールがあるのね。

流通と農業を取り巻く動向

気になる!米の流通、価格、そして農家の未来は?

価格差、流通、担い手育成が課題。

流通と農業を取り巻く動向についてですね。

✅ 小泉農水相が、米の流通は「複雑怪奇」で「ブラックボックス」が存在すると発言し、大手卸の利益率が異常に高いことを暴露しました。

✅ 米価高騰の中、中間業者が多く存在する流通構造が問題視されており、備蓄米においても政府からの販売価格と小売価格に大きな差があることが明らかになりました。

✅ 小泉大臣は、流通におけるマージンについても問題意識を示し、流通構造の可視化を目指す意向を示唆しています。

さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/articles/5437c5950624a7b2778bbbb0711c4b2d033b2306小泉農水相の発言から、米の流通構造の複雑さと、一部の業者の高い利益率が問題視されているんですね。

食料・農業・農村基本法の改正や、農業機械に関する動きなど、関連情報も幅広く掲載されていますね。

最近の記事では、食料・農業・農村基本法の改正、IPM防除の実践、農薬の正しい使い方に関する情報が掲載されています。

また、イタリアのポンペイ市との国際交流、水稲における特定外来生物の確認、りんごに対する果樹カメムシ類の多発に関する注意報も発表されています。

さらに、SBS輸入の早期化、米の転売規制、備蓄米の随意契約による販売、価格釣り上げや売り惜しみに対する木徳神糧の声明など、米の流通に関する様々な動向が報じられています。

小泉農相の発言や、生産者米価と実際の価格差への対応も焦点となっています。

担い手への農地集積、差額補填制度の必要性などの議論も行われています。

一方、井関農機による草刈り機市場の拡大や、電動化の推進、乗用田植え機の投入といった農業機械に関する動きも見られます。

JAグループの人事情報や、食の決定権に関する考察、各地における麦とろの日イベント、サツイマイモ創生プロジェクト、JA農機キャンペーンなど、JA関連の取り組みも紹介されています。

うーん、米の流通って、やっぱりブラックボックスなんだな。大手卸が儲けすぎてるってのは、ちょっと問題だね。生産者の人たちにもっと還元されるような仕組みになればいいのに。

米の備蓄運営と長期的な視点

備蓄米放出、価格下落で農家はどうなる?

収益減懸念、政府の支援が重要。

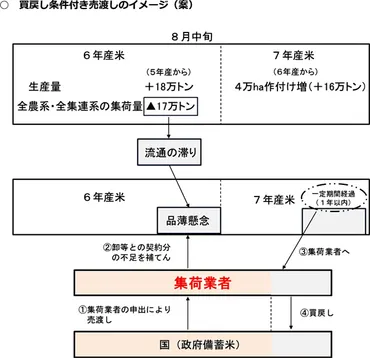

米の備蓄運営と長期的な視点についてですね。

✅ 24年産米の主食用生産量は増加した一方、集荷業者の集荷量は減少し、一部の流通ルートで供給の滞りが懸念されている。

✅ 農水省は、政府備蓄米の買い戻し条件付き売り渡しを検討し、端境期の品薄を防ぐための対策を講じようとしている。

✅ 25年産米の作付け増加を見込み、集荷業者の集荷を促すとともに、小規模な業者や生産者を含めた在庫状況の把握のためのサンプル調査を実施する。

さらに読む ⇒JAcom 農業協同組合新聞出典/画像元: https://www.jacom.or.jp/nousei/news/2025/01/250131-79265.php備蓄米の放出は、食料不足に備えるために行われると。

生産者や流通業者への影響、そして価格安定のための生産者支援の重要性について言及されています。

長期的な視点で、消費者と生産者の利益を両立させる必要があるということですね。

政府は災害時や食料不足に備えて備蓄米を確保しており、その放出は供給不足解消を目的とします。

農家や流通業者への影響としては、価格下落による収益減が懸念されており、JAは政府に対し補助金や買い取り政策の検討を提言しています。

備蓄米の価格設定では、市場価格の安定化と米の品質・生産性への影響を考慮し、流通量や流通経路の調整も重要となります。

消費者に供給しつつ、生産者の利益を守るバランス感覚が求められます。

米の価格安定のためには、生産者支援が不可欠であり、政府の支援や農業生産の効率化が求められます。

備蓄米放出の際には、生産者支援策を充実させ、米の品質を維持するための政策が必要となります。

最終的に、消費者と生産者の利益、そして農業の持続可能性を両立させることが、安定した米供給に繋がります。

農林水産省総合食料局食糧部計画課がまとめた備蓄関連資料の要約では、平成22年から23年にかけての食糧部会での検討資料が中心であり、備蓄運営方式に関する検討、東日本大震災後の米をめぐる状況、米の備蓄運営に関する議論の整理などが含まれています。

資料はPDF形式で提供されており、Adobe Readerが必要な旨が明記されています。

備蓄米の放出は、あくまでも一時的な対策であって、根本的な解決には、生産者の支援とか、農業の効率化とか、色んな対策が必要なんだな。政府の資料もPDFで公開されてるみたいだし、ちゃんと勉強しなくちゃだね!

今回の記事では、米価高騰の現状と、政府の対策、そして今後の課題について、様々な角度から解説されていました。

米の価格安定のためには、様々な関係者の協力が必要不可欠であることがわかりました。

💡 米価高騰の背景には様々な要因があり、政府は備蓄米の放出や流通構造の可視化などを進めている。

💡 政府備蓄米の放出は短期的には価格抑制効果があるが、長期的な影響は様々な要因に左右されるため、生産者支援も重要となる。

💡 米の価格安定には、生産者と消費者の利益を両立させ、農業の持続可能性を高めるための長期的な視点が必要。