金利上昇の嵐?2025年の金融市場はどうなる?長期金利上昇の背景、市場への影響、そして私たちが取るべき対応とは?

2025年2月の熊野英生氏分析を基に、日本の長期金利急上昇の兆候と、それがもたらす経済への影響を詳細解説。物価上昇、財政懸念、日銀の利上げ観測が絡み合い、リスクが浮き彫りに。金利上昇への防衛策として、住宅ローン見直しや資産運用戦略を提言。市場の動向を見極め、柔軟な対応を促す、個人投資家必見の情報。

金融政策の行方と市場の先行き

日経平均はいくらになる?円安はどこまで?

39000円、USD/JPYは150円。

金融政策の行方と、市場の先行きについて見ていきましょう。

✅ 日銀が予想外の利上げを実施し、円高と株価下落を引き起こし、日本の個人投資家による米国株からの資金還流が加速している。

✅ 米国のFOMCは政策金利を据え置いたものの、9月の利下げを示唆しており、米国債の利息負担増と連動した景気後退の可能性が高まっている。

✅ 現在の相場は感情的なバイアスに左右されやすく、楽観的な投資家は高値掴み、損失を恐れる投資家は安値売りをする傾向があり、市場の動向と逆行した行動がみられる。

さらに読む ⇒Infoseekインフォシーク - 楽天が運営するニュースサイト出典/画像元: https://news.infoseek.co.jp/article/toushiru_46013/市場の動向は、感情的なバイアスに左右されやすいという点が印象的でした。

冷静な判断が大切ですね。

日経平均株価は今後12ヶ月で39000円程度、USD/JPYは150円程度と予測され、市場は見通しを立てている。

日銀は半年に一度の利上げを継続し、2026年1月までに政策金利を1.0%に引き上げる見込みであった。

一方、FEDは2025年末までにFF金利を4.0%まで引き下げ、その後は様子見となる。

直近の金融市場では、米国のS&P500とNASDAQは下落し、VIXが上昇。

米金利は全般的に上昇し、予想インフレ率と実質金利も上昇、長短金利差は拡大した。

為替市場ではUSDが軟調で、コモディティ市場ではWTI原油が下落、銅と金は上昇している。

うーん、難しいわね。結局、何を買えばいいの?専門家の人、教えて~!

金利上昇の原因と影響

日本の長期金利、何が上昇の要因?

日銀の利上げ観測、米金利上昇、財政懸念。

金利上昇の原因と影響について、詳しく解説していきます。

公開日:2018/07/31

✅ 日銀は、金融緩和の副作用を緩和するため、長期金利の上昇を容認し、0.2%程度までの変動を許容する姿勢を示しました。消費増税の影響を鑑み、当面は低金利を維持する方針です。

✅ 長期金利の指標である10年物国債利回りが上昇しており、固定金利の住宅ローンに影響が出ています。日銀は、金利上昇を抑制するため、指し値オペを実施しています。

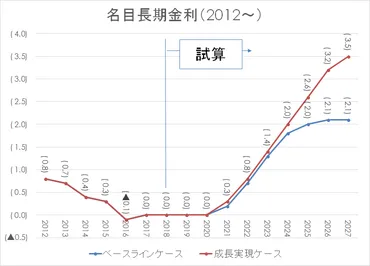

✅ 内閣府は中長期的な名目長期金利の試算を行い、2027年には最大3.5%まで上昇する可能性があると予測しています。現在の超低金利水準から、金利上昇への注意が必要です。

さらに読む ⇒日銀が長期金利上昇を容認。住宅ローン金利はどうなる?長期金利とフラット35の推移出典/画像元: https://jin-plus.com/nichigin-homeloan-cyoukikinri/金利上昇の要因として、様々な要素が絡み合っていることがわかります。

今後の動向を注視していく必要がありそうです。

日本の長期・超長期金利の上昇は、金融機関の国債買い意欲低下、米金利上昇、日本の財政懸念、日銀の利上げ観測などが要因として挙げられた。

日銀の長期国債買い入れ減額計画の中間評価や、米国の利下げ観測の後退も市場心理に影響を与えている。

日本の財政政策への懸念、特に参院選に向けた財政拡張の可能性も金利上昇の要因となっていた。

日銀の利上げ観測も再燃しており、市場は今後の金融政策に注目している。

長期金利の上昇は、企業の投資意欲を減退させ、住宅ローン金利を上昇させるなど、経済や市場に様々な影響を与える。

金利上昇の要因って、まるで複雑な糸みたいだな。これを解きほぐせば、未来が見えてくるかもしれない!

金利上昇への対応と資産運用戦略

金利上昇から資産を守るには?具体的な対策は?

固定金利借り換え、分散投資、預金金利比較!

金利上昇への対応と、資産運用戦略について見ていきましょう。

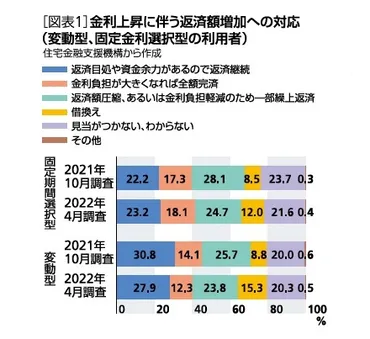

✅ 金利上昇局面での変動金利型から固定金利型への借り換えは、金利上昇が始まる前に実行する必要がある。なぜなら、固定金利の方が変動金利よりも早く上昇する傾向があり、金利上昇の予測が難しいため。

✅ 日本における金利決定メカニズムの複雑さや、個人が金利動向を常に注視し機動的に対応することの難しさから、金利上昇後に借り換えを行うのは現実的ではない。

✅ 住宅ローン利用者は、金利上昇リスクをヘッジする手段が限られているため、固定金利型を選択するか、繰り上げ返済に備えて預貯金等でリスクバッファを確保するなどの対策が有効となる。

さらに読む ⇒ シンクタンクならニッセイ基礎研究所 出典/画像元: https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=72864?site=nli金利上昇を見据えた対策として、様々な選択肢があることが分かりました。

自分に合った方法を見つけたいですね。

金利上昇への防衛策として、変動金利型の住宅ローンから固定金利型への借り換え、ポートフォリオの見直し、預金金利の高い金融機関への乗り換えなどが有効である。

資産運用においては、債券投資の割合を増やしたり、インデックスファンドなどリスクを分散した投資を検討することも重要。

日銀の金融政策の行方を見守りながら、自身の資産状況に合わせて柔軟に対応することが求められる。

長期金利の動向は投資家、企業、一般消費者にとって重要な指標であり、今後の動向を注意深く見守る必要がある。

金利上昇に備えるには、色んな選択肢があるんだね。あたしも、しっかり勉強しなきゃ!

本日の記事では、2025年の金融市場について、様々な角度から解説しました。

今後の動向を注視し、適切な対応をしていきましょう。

💡 2025年の金融市場は、長期金利の上昇による影響を大きく受ける可能性があります。

💡 日銀やFEDの金融政策が、市場の行方を左右する重要な要素となります。

💡 金利上昇への対応策として、自身の資産状況に合わせた柔軟な対応が求められます。