能登半島 禄剛埼灯台:震災と復興への道、未来への光は?140年の歴史と、震災に見舞われた灯台の現在地

能登半島のシンボル「禄剛埼灯台」が、2度の地震で被災。1883年建設の白亜の灯台は、海を守り、地元民に愛されてきた。現役の巨大レンズは、漁師の道しるべ。しかし、2024年1月の地震でレンズが崩落。復旧の道は? 歴史的価値と復興への願いが交錯する。珠洲の希望の灯台、その未来を見つめる。

💡 能登半島最先端の禄剛埼灯台は、地震でレンズが損傷、復旧への道を探る。

💡 明治時代から続く歴史的価値、地元住民の灯台への深い想いと復興への願い。

💡 震災遺構としての保存も検討、未来へ繋ぐ灯台の役割と観光復興への期待。

それでは、まず灯台の歴史と、今回の震災がもたらした影響について詳しく見ていきましょう。

震災と灯台の傷跡

2024年の能登半島地震で被害を受けた灯台は?

禄剛埼灯台。レンズ上部が崩落。

今回の地震で大きな被害を受けた禄剛埼灯台。

その歴史と現状を追います。

公開日:2024/05/22

✅ 能登半島先端の禄剛埼灯台は、140年間海を照らしてきたが、元日の地震でレンズが損傷し、国のLED化計画が進んでいる。

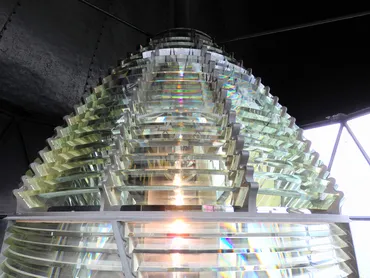

✅ 灯台のレンズはフランス製のフレネル式で、漁師たちの航海の目印であり、位置を知るための重要な役割を果たしていた。

✅ 地震に見舞われた地域にとって、灯台は希望の象徴であり、地元住民からは変わらぬ姿での復旧を望む声が上がっている。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASS5P4TCRS5PPJLB00FM.html140年間、海を守り続けた灯台が受けた傷跡は深く、希望の象徴として復旧が望まれています。

レンズの損傷は痛々しいですが、地元の方々の想いが復興への力になるでしょう。

2022年6月19日、石川県能登地方を震度6弱の地震が襲い、珠洲市でも被害が発生しました。

この地震で、能登半島の最先端に位置する珠洲市の観光名所「禄剛埼灯台」にも影響が及びました。

幸い、この時点では津波の心配はありませんでしたが、強い揺れによる被害が懸念されました。

能登半島地震は、明治時代から140年以上、日本の海を守ってきた禄剛埼灯台にも大きな傷跡を残しました。

2024年1月1日の能登半島地震では、灯台のレンズ上部が崩落するという深刻な被害に見舞われました。

灯台のレンズが損傷したとは驚きですね。復旧費用7200万円ですか。国の支援で、一日も早く元の姿に戻ることを願っています。ミリオネアとしては、観光資源の早期復旧は、今後の経済効果に繋がるので応援します!

歴史と価値

禄剛埼灯台、何キロ先まで光を届けてきた?

約33km先まで!

歴史的価値の高い灯台の魅力を紐解きます。

公開日:2021/02/27

✅ 禄剛埼灯台は、能登半島の最先端に位置し、明治時代に建設された歴史的価値のある灯台で、日本の灯台50選にも選ばれています。

✅ この灯台は、日本で唯一、菊の紋章があり、恋する灯台にも認定されており、朝日と夕日の両方を同じ場所で見られるロマンチックなスポットです。

✅ 周辺にはウォーキングコースがあり、美しい景色を楽しみながら散策できます。灯台までの道のりは徒歩のみで、坂道や階段を上る必要があります。

さらに読む ⇒のとルネ出典/画像元: https://noto-renaissance.net/roukkousaki/歴史的価値だけでなく、ロマンチックな魅力も兼ね備えた灯台なんですね!現役のレンズが設置されているなんて、すごい。

地元の人々から愛されているのがよくわかりますね。

禄剛埼灯台は、1883年に建設された白亜の灯台で、外浦と内浦の接点に位置し、日本人設計によるものです。

1998年には「日本の灯台50選」、2009年には「近代化産業遺産」、2017年には「恋する灯台」にも認定され、歴史的・文化的価値の高い灯台として知られています。

特に、この灯台には現役で使用されている海保管理の国内最大の不動レンズが設置されており、18カイリ先まで光を届けてきました。

このレンズは、漁師たちの帰港の目印となり、航海の安全を守る上で重要な役割を果たしてきたのです。

地元の人々からは「狼煙(のろし)の灯台」と呼ばれ、親しまれてきました。

あら、あの灯台って「恋する灯台」にも選ばれてるの?まあ、夕陽が綺麗に見えるって聞くしね。それにしても、現役で使われているレンズって、すごいわよね。漁師さんたちの道しるべだったんでしょうね。歴史を感じる。

次のページを読む ⇒

能登半島最先端の灯台、地震で損傷も、地元民は原形復元を熱望。震災遺構としての展示も検討。復興のシンボルとして、観光客誘致にも期待。