米騒動2025?米価格高騰の真相と政府の対応とは?2025年、日本を揺るがした米価格高騰の記録。

2025年春、記録的なコメ不足と価格高騰が日本を襲った!天候不順、需要回復、流通の問題…複合的な要因が絡み合い、政府備蓄米放出も焼け石に水。JA優遇の入札制度、専門家が指摘する供給不足の根本原因とは?食料安全保障の危機に、政府の対応は遅れ、価格抑制策は空振りに。事態収束のカギは、大胆な放出と制度改革。備蓄米制度の見直しは急務。

価格高騰の真実と原因

コメ不足の真犯人は?転売業者?専門家の見解は?

供給不足、需要増、減反政策などの複合要因。

いよいよ、価格高騰の真実と原因に迫ります。

転売業者の買い占めだけが原因ではないという専門家の見解が出ているようですね。

✅ 2024年8月に発生した米の価格高騰問題が2025年にも再燃しており、一部で「消えた21万トン」と報じられているが、これはミスリードの可能性がある。

✅ 米の流通は農協を通さないルートが増加しており、大手外食業者の直接購入も増えている。また、消費者の家庭内ストックの増加や、価格高騰への不安による買いだめも影響している。

✅ 新型コロナウイルス禍でのマスク不足と同様に、消費者の買い占めが品不足を引き起こしている可能性があり、店頭に十分な量のコメが並ぶことで、状況が改善されることが期待される。

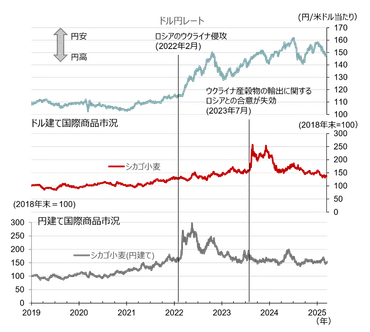

さらに読む ⇒野村證券|資産運用のご相談、株式・投資信託・債券をはじめ資産運用コンサルティングの証券会社出典/画像元: https://www.nomura.co.jp/wealthstyle/article/0305/需要と供給のバランスが崩れたことが、価格高騰の大きな原因だったんですね。

様々な要因が複雑に絡み合っていることが分かります。

メディアでは転売業者の買い占めが原因と報じられましたが、専門家は異なる見解を示しています。

野村證券の山口正章氏は、2023年度にコメ需要が急回復したこと、そして作柄の悪化による供給不足が、より大きな影響を与えていると分析しました。

荒幡克己教授は、単年度ではなく2023年産と2024年産を合わせた需給で考えるべきだと指摘し、天候不順による作柄の悪化で32万トンが不足したと試算しました。

さらに、インバウンド需要、小麦からコメへの需要シフト、そして政府の減反政策なども重なり、合計で55万~60万トン(年間供給量の約1割)の不足が生じた可能性を指摘しています。

やっぱり、マスク不足の時みたいに、買い占めだけが原因じゃないんですね。専門家の分析、なるほどって感じですわ。

政府の評価と現実のギャップ

備蓄米放出、価格抑制効果はあった?消費者の実感は?

効果は薄く、価格高止まりが指摘。

次に、政府の評価と現実のギャップについて見ていきましょう。

政府の評価と、消費者の実感にはズレがあったようですね。

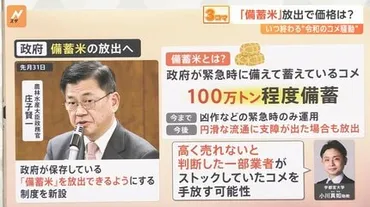

✅ 農林水産省は、コメの価格高騰に対応するため、備蓄米21万トンを放出することを決定しました。

✅ 放出により、消費者はコメの価格低下を期待する一方、価格急落は農家の収入減につながる可能性があり、農水省は供給と価格の安定を図る必要があります。

✅ 政府は、流通の円滑化を目指し、まずは15万トンを放出し、その後の需要動向を見極めて残りの6万トンの放出時期を検討する方針です。

さらに読む ⇒東京市場&NY市場 - 時事エクイティ出典/画像元: https://equity.jiji.com/commentaries/2025021401126g政府の評価と消費者の実感にズレがあったんですね。

価格抑制策の効果が薄れていたという指摘は、見過ごせない問題ですね。

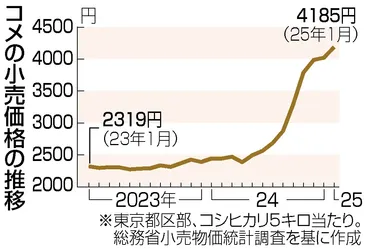

政府は備蓄米の放出によって「一定の価格抑制効果があった」と評価しましたが、消費者の実感と価格動向はそれを裏付けていませんでした。

農林水産省の評価は、価格の実態を正確に反映しておらず、流通構造の問題を無視していると批判されました。

3月の相対取引価格は下落しましたが、消費者物価は高止まりしており、政府の価格抑制策の効果は薄れていると指摘されています。

政府は、市場の状況を見て追加放出を検討すると発表しましたが、その効果は限定的でした。

いやー、政府は「一定の効果があった」って言ってますけど、全然そんな感じしないですよね!市場の状況をちゃんと把握できてないんじゃないですか?

今後の展望と課題

備蓄米放出で何が起きた?価格はどうなる?

価格低下へ!需給緩和、備蓄米放出。

最後に、今後の展望と課題について見ていきましょう。

事態の収束に向けて、様々な対策が講じられているようです。

✅ 政府は、緊急時に備蓄していた米の放出を可能にする制度を新設。円滑な流通に支障が出た場合にも放出することになり、専門家は価格の下落を予測している。

✅ 備蓄米の放出により、高く売れないと判断した業者が在庫を手放す可能性がある一方、政府は1年以内の買い戻しを義務付けており、価格の再上昇の可能性も指摘されている。

✅ 専門家は、政府の対応が遅かったと指摘し、備蓄米放出というカードを早く切るべきだったと分析。オンライン直売所の代表は、今回の措置が業者への影響を考慮していなかった可能性を指摘している。

さらに読む ⇒TBS NEWS DIG出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1712771?page=3小泉大臣による政府備蓄米の随意契約での放出は、価格を下げる要因になりそうですね。

今後の適切な管理と、制度の見直しが重要になりそうです。

事態の収束を図るため、小泉農林水産大臣は政府備蓄米30万トンを随意契約で放出する決定を下しました。

買い戻し条件が外され、今年の秋に収穫されるコメも含めた需給が緩和する見通しとなり、価格を下げる要因となっています。

さらに「無制限に追加放出」という発言や、破格の価格提示によるアナウンス効果も、米不足感の改善に貢献しています。

しかし、今回の事態は、単なる単年度の需給問題ではなく、複合的な要因が絡み合って引き起こされたものであり、今後の適切な管理と放出基準の整備が求められています。

年間478億円もの維持費がかかる備蓄米制度の見直しも急務となるでしょう。

今回の件は、単年度の問題だけじゃなくて、ずーっと前から抱えてた問題が表面化したって感じだよね。備蓄米制度の見直しとか、長期的な視点での対策が必要だと思うよ!

本日の記事では、2025年の米騒動について、原因から政府の対応、そして今後の課題までを幅広く見てきました。

米価格高騰は、様々な要因が複雑に絡み合った結果だったんですね。

💡 米価格高騰の原因は複合的であり、政府の対応も十分ではなかった。

💡 JAの問題や流通構造の問題点が浮き彫りになった。

💡 今後、適切な管理と制度の見直しが求められる。