太陽光発電の出力制御とは?仕組みやルール、対応策を徹底解説!(?)出力制御の現状と課題、メカニズム、ルールと補償、対応策、将来展望

深刻化する太陽光発電の出力制御問題。電力安定供給のための不可欠な措置だが、売電収入減のリスクも。2025年には全電力会社で実施見込み。ルールや回避策、補償制度を理解し、投資判断を。政府のネットワーク整備は進むも、当面は出力制御の増加も。持続可能な電力システム構築に向け、発電事業者は対策を講じ、安定収入を目指そう。

出力制御のルールと補償

太陽光発電の出力制御、最新ルールは?

無制限無補償

出力制御のルールが全国で「無制限無補償」に統一されるというのは、大きな変化ですね。

制度の公平性が重要になってきますね。

公開日:2020/09/07

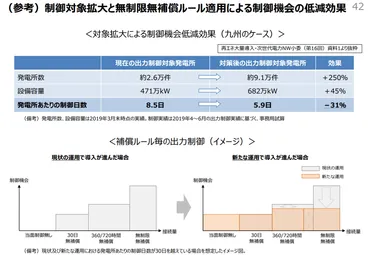

✅ 出力制御のルールが全国で「無制限無補償」に統一される方針が固まった。これにより、これまで一部地域で実施されていた「指定電気事業者」制度が廃止され、全国すべてのエリアで無制限無補償が適用される。

✅ このルール変更の背景には、東京、中部、関西のいわゆる「中三社」エリアにおける再生可能エネルギーの導入拡大による接続量の増加がある。接続可能量を超える可能性があり、将来連系する事業者の負担軽減のため、全エリアへの適用が決定された。

✅ 今回のルール変更により、出力制御の対象が拡大される一方、制御機会は広く浅くなる見通し。FIT事業者にとっては事業予見性が高まる一方で、これまで対象ではなかった発電所も新たに制御対象となる可能性がある。そのため、公平な制度設計が求められている。

さらに読む ⇒ソーラージャーナル|太陽光発電・再生可能エネルギー業界情報サイト出典/画像元: https://solarjournal.jp/information/35694/無制限無補償ルールは、発電事業者にとってリスクが高いですが、FIT制度を維持するためには必要な措置なのかもしれません。

公平な制度設計が求められますね。

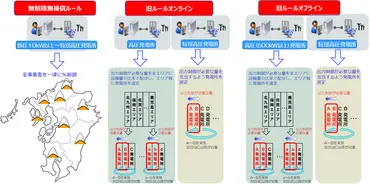

太陽光発電の出力制御には、「旧ルール(30日ルール)」「新ルール(360時間ルール)」「無制限無補償ルール(指定ルール)」の3つのルールが存在します。

2015年1月のFIT制度改正に伴い、出力制御の方法が大きく変更され、従来の30日単位での制御から、より細かい時間単位での制御が可能になりました。

2025年2月現在、太陽光発電の新規接続案件は、原則として「無制限無補償ルール(指定ルール)」が適用されます。

このルールでは、出力制御が行われる時間に上限がなく、また出力制御を行っている間の収入も補償されないため、発電事業者にとっては一定のリスクとなるルールです。

無制限無補償って聞くと、ちょっと怖いけど、仕方ない部分もあるのかしら。でも、きちんと説明してくれないと、納得できないわよね。

出力制御への対応策

出力制御は発電事業者にどんな影響を与える?

収入減と安定供給の課題

出力制御への具体的な対応策について、詳しく解説していきます。

発電事業者の皆様は必見です。

✅ 2022年11月までの九州本土における太陽光発電の出力制御は、旧ルールでは500kW以上、無制限無補償ルールでは10kW以上の発電所が対象でした。

✅ 旧ルールは再エネ特措法に基づき、年間30日までの出力制御が無補償となるルールで、2015年1月25日以前に接続契約を結んだFIT太陽光発電所が適用されます。

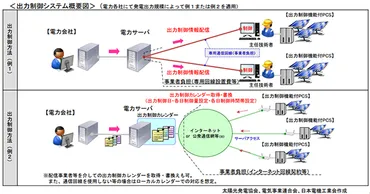

✅ 無制限無補償ルールは2015年1月26日以降に接続契約を結んだFIT太陽光発電所に適用され、オンライン発電所は遠隔操作による出力制御が可能ですが、オフライン発電所は現地操作が必要となります。

さらに読む ⇒九州電力 ホーム出典/画像元: https://www.kyuden.co.jp/td_renewable-energy_purchase_control_implementation-method-present.html出力制御に対する補償ルールは電力会社によって異なるため、事前に確認しておくことが重要ですね。

発電事業者は、情報収集をしっかり行う必要があります。

出力制御は、発電事業者にとって収入減につながる問題ですが、電力の安定供給を維持するために必要な措置です。

発電事業者は、出力制御のルールを理解し、適切な対応を行う必要があります。

出力制御を抑制するための取り組みとして、電力会社による再エネ導入量の調整、発電設備のオンライン化などが挙げられています。

また、出力制御に対する補償ルールも存在しており、電力会社によって異なるため、投資家は事前に確認しておく必要があります。

オンライン化で遠隔操作できるようになるのは、事業者にとってはありがたい話だな。でも、補償ルールは会社によって違うなんて、複雑でわかりにくい! きちんと調べて、一番お得な選択をしたいものだ。

出力制御の将来展望

再生可能エネルギー普及の課題、出力制御とは?

発電量調整手段

出力制御は、再生可能エネルギーの普及と両立させるための課題ですね。

今後の制度設計に注目していきましょう。

✅ 本記事は、軽油と比べてGHG排出量を100%削減できる燃料について紹介しています。

✅ 記事の内容は、新燃料が環境に優しいという点を強調しており、具体的な燃料の種類や技術的な詳細は触れていません。

✅ 記事には、燃料の詳細情報や具体的な削減効果を示すデータが欠如しているため、信頼性と正確性は不明です。

さらに読む ⇒環境ビジネスオンライントップページ出典/画像元: https://www.kankyo-business.jp/news/009715.php出力制御は、持続可能な電力システムを構築するための重要な戦略ですね。

今後は、より柔軟な対応が求められるでしょう。

出力制御は、再生可能エネルギーの普及を進める上での課題の一つであり、今後の制度設計や運用方法について議論が続けられています。

発電事業者にとっては、出力制御のルールを理解し、適切な対策を講じることで、安定的な発電収入を得ることが重要となります。

出力制御は、持続可能な電力システムを構築するための重要な戦略であり、今後ますます重要性が増していくと考えられます。

出力制御っていうのは、結局、太陽光発電を普及させる上での試練ってことだよね。でも、この試練を乗り越えることで、もっと良い未来が来るって信じてるわ!

本日は、太陽光発電における出力制御について解説しました。

今後も、再生可能エネルギーに関する情報を分かりやすくお伝えしていきます。

💡 出力制御は、電力の需給バランスと送電容量の制約によって発生し、再生可能エネルギー発電に影響を与えます。

💡 出力制御のルールや補償は、地域や電力会社によって異なり、事業者は情報を収集し、適切な対応策を講じる必要があります。

💡 出力制御は、再生可能エネルギーの普及と電力システムの安定化の両立を目指すための、重要な課題です。