米価高騰はなぜ?食糧問題の現状と対策を徹底解説!(米、価格、高騰?)令和の米騒動:価格高騰の背景と今後の展望

日本のコメ価格高騰の裏側を徹底分析!食糧管理制度の廃止、備蓄米の放出、そして複雑な利害関係が価格を揺るがす。減産政策やJAの存在、農林族議員の影響など、専門家が指摘する問題点を明らかに。消費者と生産者、双方にとって持続可能なコメ価格と安定供給を実現するための提言とは?食料安全保障の観点から、今、私たちが知るべき真実がここに。

コメ価格高騰の要因分析

コメ価格高騰の本当の原因は?

備蓄米の不透明な仕組みと利害関係

この章では、コメ価格高騰の要因をさらに深く掘り下げていきます。

✅ コメの価格高騰は、政府による備蓄米放出にもかかわらず、流通の問題や生産量調査の精度不足が要因とされています。特に、備蓄米が卸売業者やスーパーなどではなく、ほぼJAに売却されたことや、買い戻し制度の存在が、政府の価格抑制への本気度に対する疑問を生んでいます。

✅ 備蓄米放出は、JAへの売却により市場への流通が阻害され、買い戻し制度によって次回の価格高騰も懸念されるため、価格抑制効果が期待できない可能性があります。

✅ 専門家からは、生産量調査の精度不足や、備蓄米の流通方法、買い戻し制度に対して疑問が呈されており、政府の対応が不十分であるとの指摘があります。

さらに読む ⇒ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/articles/07f559487fda8e940dc76cb54eae595f1432d0da備蓄米の流通方法や、買い戻し制度など、細部まで問題点が浮き彫りになってきましたね。

政府の対応が不十分という指摘は、見過ごせないですね。

日本のコメ価格は高騰し続けており、その原因は、政府による備蓄米放出の不透明な仕組みと、コメ安による影響を受ける特定の利害関係者の存在にあると、専門家は指摘しています。

特に、備蓄米のほぼすべてが農協(JA)に落札されたこと、そして買い戻し制度の存在が、コメ価格がなかなか下がらない理由と考えられています。

買い戻し制度により、来年収穫される新米で集荷量が増えても、市場からコメが減り値段は高止まりすると予測されています。

専門家からは、コメ価格が安すぎると困る利害関係者として、コメの販売手数料が減るJA、農家への影響が選挙に直結する農林族議員、農業の弱体化を懸念する農林水産省などが挙げられています。

んー、なんか裏がある気がするんだよねえ。JAとか農林族とか…消費者のこと、ちゃんと考えてくれてるのかなあ。

政策のジレンマ

コメ価格高騰、誰が責任を負う?

政策と議員の影響大

この章では、政策のジレンマについて、詳しく解説していきます。

✅ 米価高騰の要因として、JA(農業協同組合)と自民党農林族議員の癒着が指摘されている。

✅ 「週刊文春」は、農林族議員6名の関連政治団体の政治資金収支報告書を精査した結果、3年間でJA関連団体から約1.4億円の献金やパー券収入を得ていたことを明らかにした。

✅ 特に、政権中枢や元農水大臣、元農水政務官は多額の献金を受けており、備蓄米放出の遅れもJAへの配慮によるものだという見方が出ている。

さらに読む ⇒文春オンライン世の中の「ほんとう」がわかります出典/画像元: https://bunshun.jp/articles/-/77224?page=1農林水産省の政策と、農林族議員の影響が、コメ価格高騰に繋がっているという指摘ですね。

複雑な問題が絡み合っていることがよくわかります。

しかし、コメ価格高騰の原因は、農林水産省のジグザグした政策と、農林族議員の政策による影響も大きいと指摘されています。

農林水産省は、コメ安対策として、備蓄米を放出する一方で、コメの生産調整政策を続けてきました。

この矛盾した政策により、市場の混乱が生じ、コメ価格が安定せず、生産者も消費者も困っている状況です。

農林族議員は、農家の利益を優先し、消費者への配慮が不足している政策を推進してきました。

そのため、コメ価格が高騰し、消費者は負担が増加し、食生活への悪影響も懸念されています。

政治と経済の絡み合いは、いつの時代も難しい問題を引き起こすものだ。透明性の確保と、国民目線での政策が求められる。

今後の展望

コメ価格高騰、どうすれば解決できる?

市場と食料安全保障のバランスが重要

この章では、今後の展望として、日本の米需給の現状と、これからの対策について見ていきます。

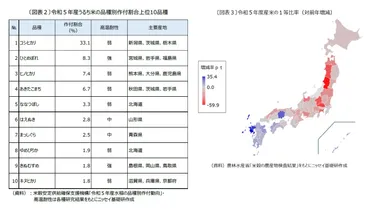

✅ 近年、日本の米需給は「令和の米騒動」と呼ばれる状況にあり、米の価格高騰を引き起こしています。これは単なる一過性の問題ではなく、供給力の低下、需要構造の変化、そして在庫管理の課題という複合的な要因が重なり合って発生しています。

✅ 供給力の低下は、長年の減反政策、気候変動の影響、農業従事者の高齢化と労働力不足、インフレによる影響などが要因として挙げられます。特に、近年は異常気象による収穫量の減少、資材・エネルギー価格の高騰が深刻な課題となっています。

✅ 需要面では、食生活の多様化、人口減少により米の需要が長期的に減少傾向にあるものの、コロナ禍の収束やインバウンド需要の回復により、一時的に増加したことで、在庫量が減少、価格が上昇する状況となっています。安定的な供給と価格安定のためには、生産・消費・物流・政策のあらゆる面において、対策を講じる必要があると考えられます。

さらに読む ⇒シンクタンクならニッセイ基礎研究所出典/画像元: https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=81723?site=nliコメ価格高騰の問題は、様々な要因が複雑に絡み合っているんですね。

今後の動向を注視し、バランスの取れた政策を期待したいです。

今後もコメ価格高騰問題は注目され、農家だけでなく消費者の視点も考慮したバランスの取れた政策が必要とされています。

コメの安定供給と価格安定を実現するためには、政府は、市場原理と食料安全保障の両方を考慮した政策を推進する必要があります。

また、農家、消費者、政府が連携し、コメの生産、流通、消費に関する情報を共有し、透明性のある政策を展開していくことが重要です。

やっぱり、生産者だけじゃなくて、消費者もちゃんと見てくれるような、そんな政策がいいよね。みんなが安心してコメを食べられる日が来るといいね。

本日の記事では、米価高騰の要因、政府の対応、今後の展望について解説しました。

複雑な問題ですが、食料安全保障という観点から、今後も注目していきましょう。

💡 食料管理制度廃止後の課題、備蓄米制度の課題など、制度の見直しが急務。

💡 コメ価格高騰の要因として、減産政策、JAと農林族議員の癒着などを指摘。

💡 今後の展望として、生産・消費・物流・政策のあらゆる面での対策が必要。